頭のいい人たちのノートの作り方を徹底研究し、真似をしたことで、何と偏差値35から東大に合格してしまった西岡壱誠氏。昨年、そのノート術をまとめた『「思考」が整う東大ノート。』を出版。重版するヒット作となっている。

その後、現役東大生たち3人のノートを見せてもらい、西岡氏が分析。私たちの仕事や勉強への取り入れ方も解説してもらう、という記事を公開したところ、こちらもおおいに好評を博した。

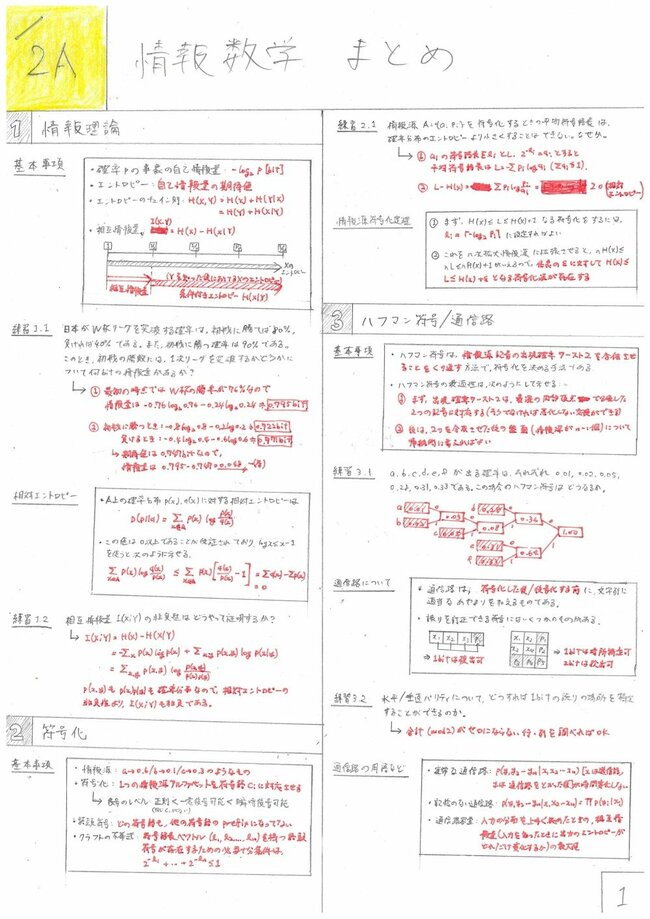

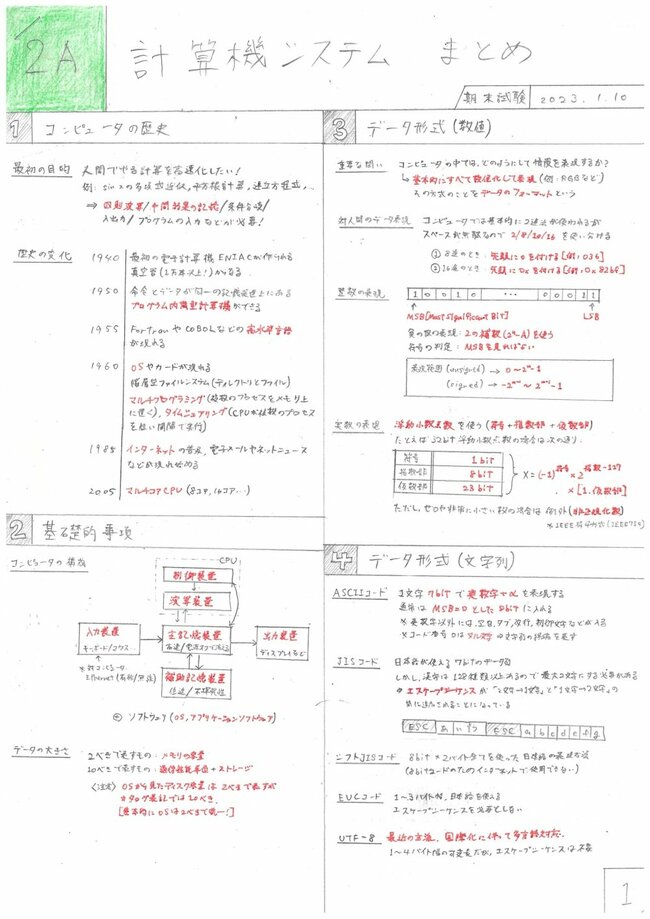

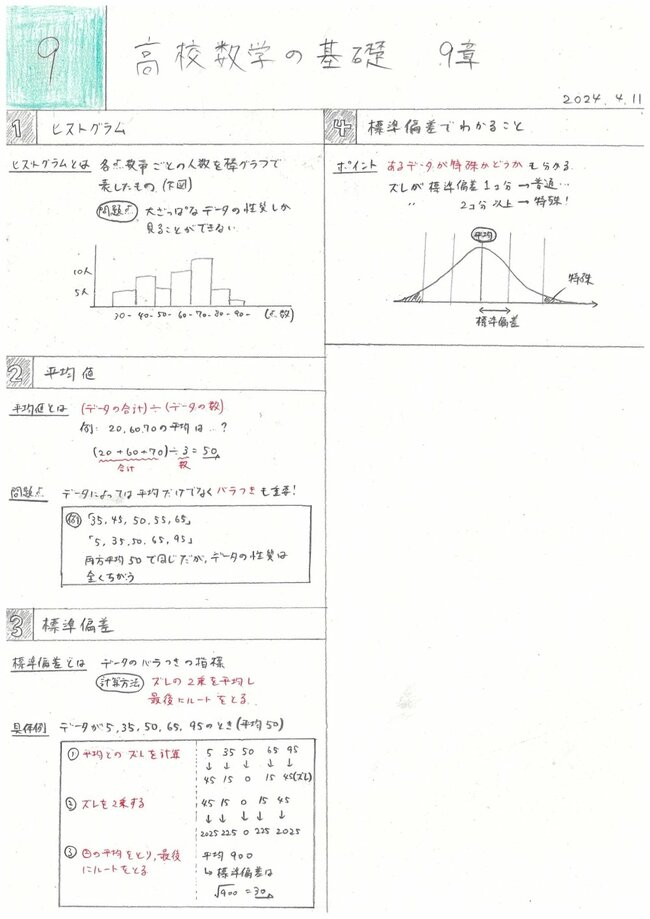

その第二段として、現役東大生で、国際情報オリンピック(IOI)3年連続金メダル獲得という輝かしい経歴を持つ米田優峻さんのノートを、西岡氏が分析することに。まずは、期末テスト前に作成するという米田式“まとめノート”を紹介。著書『高校数学の基礎が150分でわかる本』にも生かされているという様々なポイントを、米田氏の解説と西岡氏の分析とともにお伝えする。(構成:山本奈緒子)

理系東大生はノートの真ん中にタテ線を引く

西岡壱誠(以下、西岡):早速ですが米田さんのノートを見せていただけますでしょうか?

米田優峻(以下、米田):まずはテスト前に、参考書や授業の内容をノートにまとめた「まとめノート」をお見せしたいと思います。

これらは大学の講義を期末前にまとめ直したものです。どれもたくさんの情報を整理し、自分が分かりやすいように書き直したものになります。

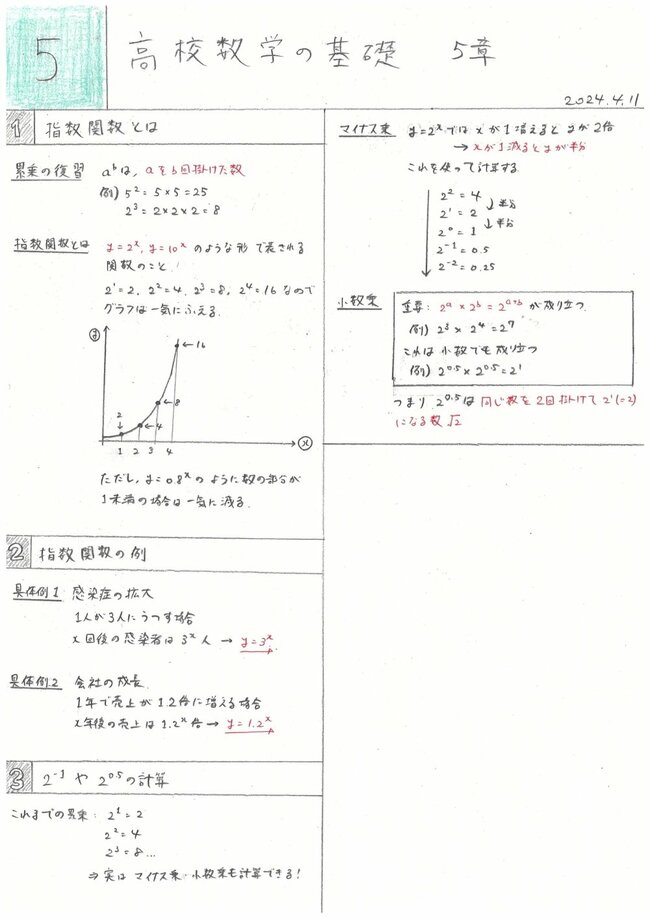

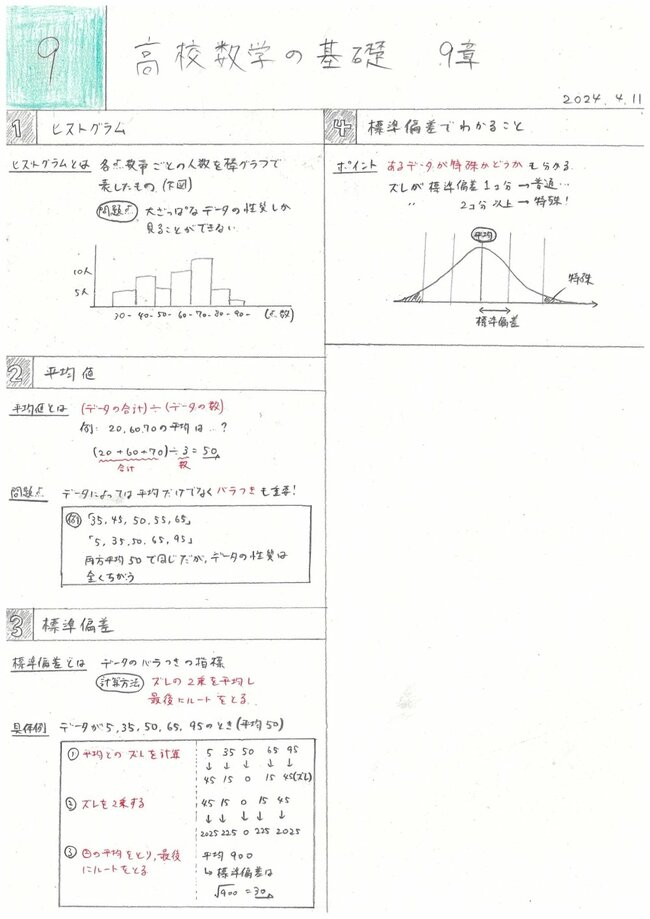

そしてこちらは、僕の著書『高校数学の基礎が150分でわかる本』をまとめてみたものです。この本を参考書として僕がノートにまとめるならこうなる、というものです。

西岡:なるほど。では早速、ポイントを述べさせていただきたいと思います。まず、最大の特徴はどのノートもページの真ん中にタテ線を引いていることです。これは理系東大生のノートに多い特徴ですが、米田さんはどういう理由で線を引かれたのですか?

米田:最初はタテ線で区切らずそのままノートをまとめていたんです。でもそうすると1行の文字数が多すぎて分かりくいなと思い、途中からページをタテに二分割するようになりました。

西岡:実はこれは正しいやり方で、計算式や図形の多い理系科目の場合、情報をタテに流していったほうが理解しやすい。だからなのか、理系が得意な人は自然とタテ線を引くようになるみたいです。

反対に文系の生徒はタテ線を引く傾向が薄い。文系科目は文章が多いので横に長く流れるノートのとり方で良いのですが、理系科目なら、この“タテ線法”は試してみる価値があると思います。

米田:実はもう1つこだわりがあって。それは白紙のノートを使う、ということです。多くの人は罫線が引いてあるノートを使いますよね? でも僕は罫線入りのものだと線にとらわれやすいというのもあって、白紙ノートを愛用しています。

西岡:なるほど。ただ、これはあくまで「そういう人もいる」と言っておきましょう。罫線は思考を整理するための補助線の一つなので、人によっては罫線があるほうが使いやすい場合もある。罫線のあるなしは好みで選んで良いでしょう。