音を奏でるようにAIを使う

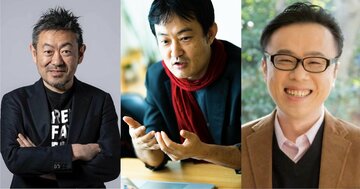

尾原:「対立軸じゃなくて、自分の体の延長線上として」という点でいうと、楽器のようなものなのかなと、あらためて思いますね。

楽器は基本的に音楽を奏でてくれるけど、「癖(個性)」があって、その個性を引き出しながら音楽を奏でていく。

澤:確かに。楽器に近いですね。

伊藤:なるほどね。

尾原:Midjourneyなどの画像生成AIにも違いがあります。それぞれの味をどう活かすのか。今日はStable Diffusionの気分かな、DALL·E 3の気分かな…と、味の引き出し方がありますよね。

澤:そうですね。何を表現したいのか、どのように対話したいのか。楽器は対話の相手になってくれますし、自分の調子を図るためのバロメーターにもなってくれますよね。

伊藤:楽器の例えでいうと、生楽器からシンセサイザーになったところがあるかもしれませんね。シンセサイザーは、音色などを自分で作れるわけです。

尾原:画像生成AIがそうですよね。パラメータの入力によって、「このカメラで撮った写真のような絵にして」「ゴッホ風の絵にして」といったこともできます。

ChatGPTやClaude 3も、「澤さんっぽく、肯定的かつ鋭い質問で返答して」といったことが可能なので、まさにシンセサイザーのように、対話相手としてチューニングできますものね。

伊藤:そうですね。

澤:だから、「どのように共存していくか」という感じかな。

ラクをするから成果が出る

尾原:本の中に、ボールの例えが出てきます。『キャプテン翼』の「ボールはともだち」ではないけど、ボールは一緒に走るうちに、自分の手足のようになって、仲間と一緒にフィールド全体をコントロールしていけますからね。

伊藤:そうですね。遊びとしてサッカーをしていたら、「なんでやってるんだっけ?」となって、飽きてしまうと思うんですよね。でも、「試合に勝つ」「日本一になる」という目的があれば、「ボールはともだちだ」と言って、鍛えまくることができる。

冒頭で澤さんが言っていたように、「目的ドリブン」でないと単なるおもちゃになって、いずれ飽きてしまうよなと。まずは、「目的ありき」で考えないとダメですよね。

僕自身もそうだもんな。「暇だからChatGPTを触ろう」という時は、すぐに飽きますよね。だけど、どうやって授業を設計するかを考える時は、ずっとChatGPTと対話するし。やっぱり目的は大事だな。

澤:もちろん、「常に目的を持って生きていかないといけない」「何かを成し遂げないといけない」と思っていたら、生きるのがしんどくなってしまいます。

伊藤:疲れちゃうよね。

澤:だから、「そこまでかまえなくてもいいですよ」という話ではあるのだけど、この本は「ラクして」をキーワードとしているじゃないですか。

尾原:そうですね。

澤:「ラクをするから成果が出る」というのは、すごく大事だなと思っていて。これは日本人が持ちにくいマインドセットなんですよね。「手を抜くのはよくないことだ」「手間のかかることはいいことだ」というのが、何かしらあるわけです。

炎上しがちな話題として、「子どものお弁当に冷凍食品を入れる論争」があるじゃないですか。「冷凍食品は愛情が足りない」といった意見もありますが、「そこってギャップがありませんか?」という話です。

「冷凍食品を使うことが、『愛情が足りない』には直結しないでしょ?」「冷凍食品を使うことによって対話する時間が増えれば、愛情表現がもっとできるわけじゃん」ということですよね。

伊藤:本当にそうだよな。