「自分がされたら嬉しいこと」を

他人にするのが成功への第一歩

仏教に「忘己利他」という教えがあります。自分のことはさて置き(忘れ)、他人のために尽くすこと(利他)を説いた教えです。

利己心が強い人にとっては「自分が不安で、余裕がない状況なのに、それを忘れて人に与えるなんてできるか。損するとしか思えない」と感じられるかもしれません。あるいは、「自分はそんな立派な人間にはなれないし、やっぱり自分が一番大事だ」と思う人もいるでしょう。それでいいのです。大事なのは、自分もそうであるように、同じ人間である他人もまた、利己心をもった存在だと理解すること。それが利他への第一歩となります。

本書を手に取ってくださる読者の皆さんは、きっと「幸せになりたい」「成功したい」あるいは、「安心して生きていきたい」という思いをもたれていることでしょう。「利他」の実践は、そのすべてを叶えてくれる修行だといっても過言ではありません。

おそらくは世の中の9割以上の人が利己的な考えを強くもっているでしょうから、利他の精神で生きる、すなわち、与える側にまわることは、残り1割の少数派になるということです。与える側になったほうが、一見、損をするように思えても、実はライバルが少なく、成功しやすいとも考えられます。

行き過ぎたおせっかいにさえならなければ、利他の精神をもつ人は、存在の希少価値が高まります。そういう人は嫌われませんし、かえって人から大事にされることが増え、利己的になって得をしようとする以上のものが与えられるようになるわけです。

「見返りを求めているようだ」と気が引ける方もいるでしょう。たしかに「親切にしたら、何かが与えられるかもしれない」といった考えは、打算的な考えではあります。それでも、「損して得とれ」といった打算的な利己心を、あえて利用することは有用だと思います。

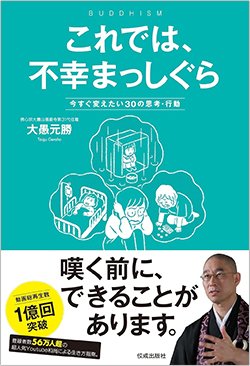

『これでは、不幸まっしぐら 今すぐ変えたい30の思考・行動』(株式会社佼成出版社)

『これでは、不幸まっしぐら 今すぐ変えたい30の思考・行動』(株式会社佼成出版社)大愚元勝 著

実際には、ひとたび与える側に立ってみれば、たとえ感謝の言葉や目に見える見返りがなくても、得も言われぬ心の充足感を自らの心に覚えるはずです。この喜びは、金品や他人からの評価とは比にならないほどの満足感を得られるものであり、それによって利己心を抑え、さらなる利他の心を育てていく好循環を生み出せます。

利他の実践は、ささいなことからで構いません。たとえば私は電車に乗ったとき、あえて席に座らないように意識しています。足腰を鍛える目的もありますが、私が座らないことによって、席が一つ空き、ほかの誰かが座れるのです。これも一つの利他の実践だと信じて、続けています。

「自分がしてもらったらうれしいこと」から始めてみましょう。