ベートーヴェンが「難聴に負けなかった不屈の魂を持つ男」であることは、あまりにも有名です。ただ音楽家の権威化・偶像化にはビジネスの匂いも漂っている……その背景について、『会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカーー500年の物語』など多くの著書がある会計士で、音楽をこよなく愛する田中靖浩氏が分析します。

なぜクラシックは「真面目で高尚」か

「クラシック好きには、なぜ真面目な人間が多いのだろう」

ロック・ファンの私は昔から不思議でした。

「ロックやポピュラーは低俗、クラシックは高尚」

なんとなくそう感じているのは私だけではないはず。

今回はベートーヴェンの生涯をたどりつつ、「真面目で高尚なクラシック」の誕生に迫ります。肖像画の彼は、なぜあんなに難しい顔なのでしょうか?

有名なベートーヴェンの肖像画(シュティーラー画、1820年)

有名なベートーヴェンの肖像画(シュティーラー画、1820年)

ベートーヴェンはピアノ曲・交響曲を多数作曲した有名な作曲家です。「ジャジャジャジャーン」のメロディは世界中に知られており、日本では「楽聖」とも呼ばれています。

ベートーヴェンは生前と死後の2回にわたって音楽界に革命をもたらしました。生前は自身の作曲によって、そして2度目は本人が死んだ後に音楽ビジネスの関係者によって。べートーヴェンのブランドは生前と死後の「2回」高められたのです。

家族の面倒を見ながらピアニスト・作曲家として頭角を現したベートーヴェン。曲づくりの頼れる相棒が「新しいピアノ」でした。産業革命のさなかに生まれた鋼鉄フレームと強い弦。大きな音量かつ多彩な音色を出せる新ピアノによってベートーヴェンの作曲の幅は飛躍的に広がります。もともとマルチン・ルターの賛美歌以来、ドイツ音楽は口ずさみやすい「民衆の歌」の伝統がありました。そんな「人間の歌」に対して、ベートーヴェンは新ピアノをパートナーに「楽器の曲」を創作したのです。

人間の声に由来しない器楽的な響き。その「ジャジャジャジャーン」な衝撃は「歌のない交響曲」となって後輩の作曲家たちに強烈な影響を与えます。

20代後半から少しずつ聴力が失われる困難の中、ベートーヴェンはナポレオンのために交響曲第3番「英雄」を作曲しました。ベートーヴェン自身も傑作と認め、器楽曲の可能性を広げた「英雄」。この曲はナポレオンに献呈される予定でしたが、ナポレオンが皇帝の座についたと聞いたベートーヴェンは怒って楽譜の表紙を破り捨てたといわれています。

クラシック界「ほんまかいな話」の裏側

この「ナポレオンに激怒」エピソード、近年になってその信憑性に疑いが出ています。このエピソードに限らず、クラシック界の有名作曲家についてはこの手の「ほんまかいな話」があまりに多いのです。

どうやらその理由は19世紀にはじまった「過去の作曲家たちを偶像化する」トレンドにあるようです。ベートーヴェンが亡くなった後の19世紀半ば、音楽業界はビジネス的に大きな転機を迎えていました。それは「コンサート会場の大規模化と聴衆の大衆化」です。

18世紀までの音楽会は宮廷や教会の権力者が私的に開催するものでした。音楽家は彼らの「雇われ」として曲を書き、彼らの主催する演奏会で演奏していたのです。

19世紀になると宮廷や教会を離れ、「市民たちが聴きに行く」コンサートが開催されます。教養レベルの高い貴族とちがって、「あまり教養のない」ブルジョア市民たちにも喜んでもらえる「わかりやすい楽曲」や、大衆をあっと驚かせる「曲芸的な早弾き」アーティストが登場しました。たとえばデビュー当時のリストは早弾きで有名です。この曲芸的早弾きの系譜はクラシック界からロック界のギタリスト、エドワード・ヴァン・ヘイレンまで受け継がれます。

このような「大衆受けポピュラー路線」の流行に眉をひそめる人たちがいました。真面目な彼らは、正反対の路線へと音楽ビジネスを展開します。真面目派は過去の大作曲家バッハ・モーツァルト・ベートーヴェンなどを引っ張り出しつつ「巨匠」とあがめ、高尚で難解な精神性とともに売り出しました。幸いにも作曲家たちの楽譜が残っていたため、それを別の演奏者が再現することは可能だったのです。

真面目派の音楽ビジネス関係者は「巨匠の偶像化」に熱心に取り組みます。ここで真っ先に取り上げられたのがベートーヴェンでした。彼は「難聴に負けなかった不屈の魂を持つ男」として、それを具現化する「難しい顔の肖像画」とともに売り出されました。

彼の他にもバッハやモーツァルトをはじめ巨匠ブランドがつくられる過程で、「巨匠らしいストーリー」が強調されます。彼らは崇拝される存在でなければなりません。そのなかで実話から離れた「ほんまかいな話」が多数入り込んでいったもようです。

「聴衆の変化」が業界を変える

かくして19世紀半ばのコンサートは2つの方向へと分かれていきました。巨匠イメージの強い「高尚なクラシック音楽」のコンサートは真面目な人たちが静かに集中して聴く場、そして「低俗なポピュラー音楽」のコンサートは若者たちが大騒ぎする場となっていったのです。

「聴衆の変化」はその場で演奏される音楽と聴き方を変えてしまいました。

そして歴史は繰り返されます。21世紀の現在、デジタル化によって再び「聴衆の拡大と大衆化」が起こりはじめました。音楽はデータ化されてポータブルに聴けるものとなり、各種芸能、ビジネスセミナーの動画・オンライン配信も増えています。「会場に足を運ばない聴衆」は業界にどんな変化をもたらすのでしょうか? 今回は「低俗 対 高尚」だけで済みそうにはありません。聴衆の変化がもたらす新潮流やマネタイズ方法の変化を楽しみに見守りましょう。

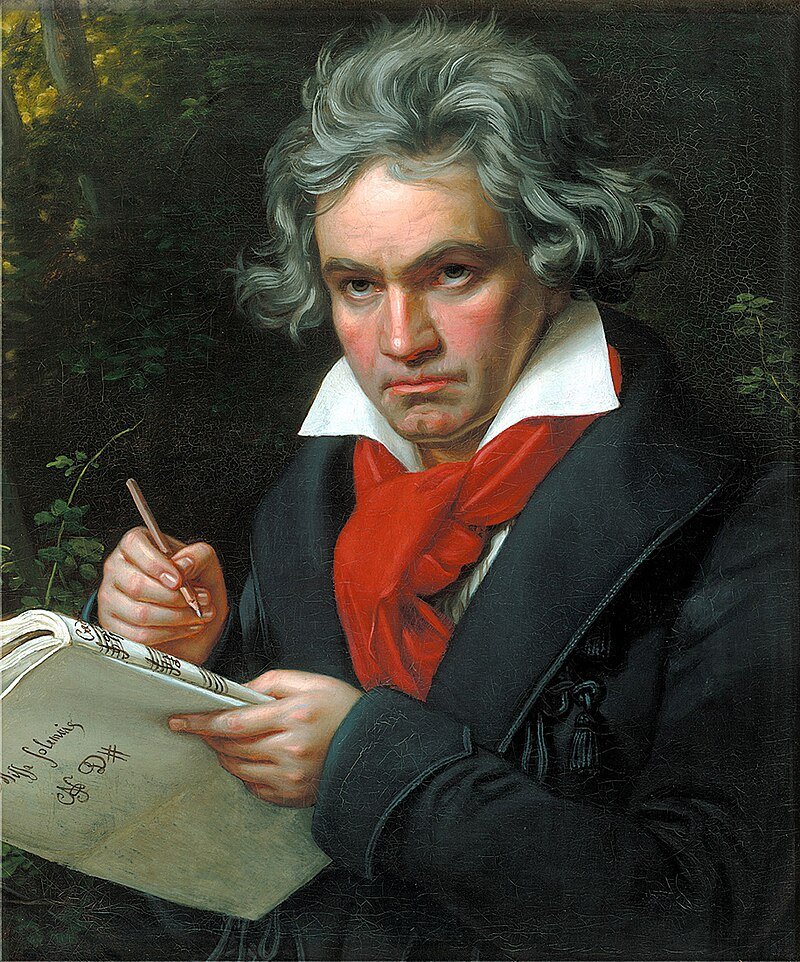

ベートーヴェンの肖像画(ホルネマン画、1803年)

ベートーヴェンの肖像画(ホルネマン画、1803年)

最後に再びベートーヴェン。ナポレオンに「英雄」を献呈しそびれた当時の「別の肖像画」をご紹介します(右写真)。

30代半ばの彼は、拍子抜けするほど親しみやすいじゃありませんか。

「難聴に負けなかった鉄人」というより、ふつうの一般男性。このやさしい表情を見てから楽曲を聴くと、これまでとは違った「親しみ」を感じます。クラシック嫌いの方もぜひお試しください。

参考文献:『聴衆の誕生』渡辺裕著、中公文庫