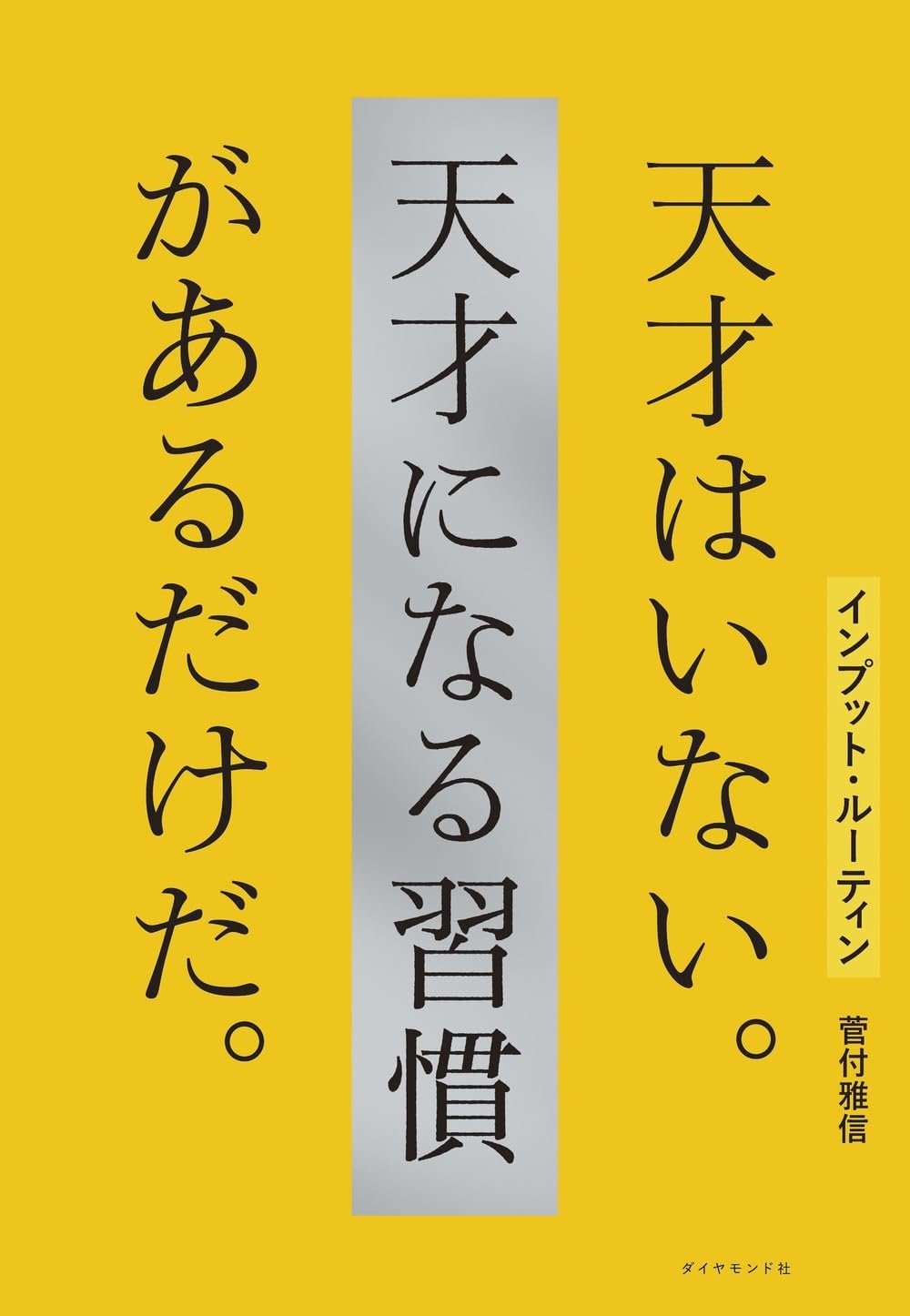

優れたアイデアや表現を生み出すための最強技法と意識改革をまとめた書籍『インプット・ルーティン 天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』(菅付雅信著)が刊行されました。

アウトプットの質と量は、インプットの質と量が決める。もしあなたが「独創的な企画」や「人を動かすアイデア」、「クリエイティヴな作品」を生み出し続けたいのであれば、やるべきことはたった1つ。インプットの方法を変えよ!

この連載では同書内容から知的インプットの技法を順次紹介していきます。今回は、映画・写真・アートから「新しいイメージを創り上げる力」を獲得する方法について。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

インプットすべきものは3つ、映画と写真とアート

「新しいイメージを創り上げる力」を養うには、イメージを賢くインプットする方法が求められる。

イメージ・アディクト(中毒)とも言うべき膨大な視覚情報の洪水の中に生きる現代の私たちは、いったいどこからイメージをインプットしていけばいいのか、戸惑うだろう。しかし「プロにとっての」という視点で言えば、実はけっこうシンプルだ。

現在の視覚文化の中心は、映画と写真とアート。これら3つの領域を中心に、良質なものだけをインプットすればいい。

ただし「良質なもの」というのは、イメージの場合、内容のクオリティだけでなく、メディア(媒体)のクオリティのことも指すので少し注意が必要だ。

現在のデジタル環境では、情報が圧縮されて解像度が低い状態で流通し、かつそれをスマホなど小さなデバイスで見る/聴くことが一般的となっている。しかしそれでは、作品が持っている豊かな情報のほんの一部しか伝わっていないと思ったほうがいい。

たとえば、Spotifyやアップル・ミュージックなどMP3に圧縮された音源データをイヤフォンで聴くと、元々の音源が持つ情報がかなり削ぎ落とされると言われている。オーディオCDのビットレートは1411キロビットで、一般的なMP3は128キロビットなので、音質は著しく落ちる。音楽以外のストリーミング・サービスでも同様に、データの圧縮が行われている。

なので映画なら、映画館で観るのがベストだし、写真も、雑誌、写真集、写真展で観るのがベスト。アートも、雑誌、アートブック、展覧会で観るのがいい。

スマホで見聞きしてわかった気になるのは、危険だ。

視覚芸術は「メタファー」の宝庫

また、「イメージはひと目見ればすぐにわかる」と思われている節があるが、それも疑ったほうがいい。

もちろん、ひと目見て、瞬時に何を伝えようとしているかわかるようにつくられたものは多くある。報道写真や記録写真で、その現場で起きていることを写実的に捉えたものは、カメラの前で起きた出来事が何か、見る者は瞬時に理解できるだろう。

一方で、ひと目見ただけではよくわからないイメージというものも多々ある。現代アートがその代表例だが、それは現代アートに限らず、ファッション写真や映画、イラストレーションでも数多く存在する。ひと目見て美しく感じ、楽しい感覚を味わうだけでなく、さまざまな「読み」を誘うものと言えばいいだろうか。そして昨今は、そういった種類のものが増えていると言ってもいいだろう。

そうなると、イメージをただ「見る」だけでなく、「読む」ことが求められる。

アートの領域だけでなく、大衆的なエンタテインメントでも、さまざまな「読み」を誘うイメージ──それらの多くはメタファー(隠喩)と呼ばれる──がある。たとえばアニメ映画の大ヒット作である宮崎駿監督の『風の谷のナウシカ』の腐海は何のメタファーか、新海誠監督の『君の名は。』のティアマト彗星は何のメタファーか、と考えてみるのも面白いだろう。

写真・映画・アートを中心とした視覚芸術の世界はメタファーの宝庫であり、それらはさまざまな豊かな「読み方」を見る側に誘っている。

「週末は映画館」をルーティンにする

では、どうすれば映画を「読める」ようになるのか。方法はシンプルで、日常的に優れた映画を観ていくしかない。

映画館で観ることを強く勧めるので、毎日のように観るわけにはいかないだろうから、毎週末に映画を観る習慣=ルーティン化を行うのがひとつの方法だろう。

私の場合は編集者という職業上の役得で、試写会への案内──試写状という──が届くので、平日の昼間の時間に試写室で週に1~2本はルーティンで観ている。さらに週末に映画館で1~2本を観ることをルーティン化している。日本の平均的な映画好きよりは観ていると思うが、これでもプロの映画評論家や映画メディアの編集者と比べるとかなり少なく、とても自慢できる数ではない。

しかし、試写状が届いた段階で、海外作品の場合は、海外の映画レビュー・サイトや映画祭の記事などを検索して調べて、ある程度評価の高い、注目度が高いものだけを選んで観るようにしているので、それほど当たり外れがない。

映画のタテ軸とヨコ軸を意識する

また私は映画雑誌『キネマ旬報』にて「星取りレビュー」の連載も寄稿しているので、映画に関する原稿を書く場合は、DVDやアマゾン・プライムなどで監督の過去の傑作を見直している。

このように、いま上映されている映画という現在のヨコ軸と、過去の優れた映画という映画史のタテ軸を意識して、インプットするように心がけている。

これは映画関係者や映画評論家の多くも同じだろう。映画関係者でないプロは、映画の本数という物量では彼らに敵わないだろうから、いいものだけを選んで観る選択眼だけは負けないようにしたい。

そのためにはやはり、映画評を適時チェックし、読み込んで、突出したものだけを観るようにするしかない。

幸いなことに映画評というのは数多くのメディアに掲載され、かつ、プロ(玄人)の評価もアマチュア(素人)の評価も比較できるものが多々ある。アメリカの「Rotten Tomatoes」がいい例だ。

それらを俯瞰的に眺めながら、自分にとって知的インプットとなるような映画を選んで観ていくのがいいだろう。

(本原稿は菅付雅信『インプット・ルーティン 天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』から一部を抜粋・編集して掲載しています)

編集者/株式会社グーテンベルクオーケストラ代表取締役

1964年宮崎県生まれ。『コンポジット』『インビテーション』『エココロ』の編集長を務め、現在は編集から内外クライアントのコンサルティングを手がける。写真集では篠山紀信、森山大道、上田義彦、マーク・ボスウィック、エレナ・ヤムチュック等を編集。坂本龍一のレーベル「コモンズ」のウェブや彼のコンサート・パンフの編集も。アートブック出版社ユナイテッドヴァガボンズの代表も務め、編集・出版した片山真理写真集『GIFT』は木村伊兵衛写真賞を受賞。著書に『はじめての編集』『物欲なき世界』等。教育関連では多摩美術大学の非常勤講師を4年務め、2022年より東北芸術工科大学教授。1年生600人の必修「総合芸術概論」等の講義を持つ。下北沢B&Bにてプロ向けゼミ<編集スパルタ塾>、渋谷パルコにて中学生向けのアートスクール<東京芸術中学>を主宰。2024年4月から博報堂の教育機関「UNIVERSITY of CREATIVITY」と<スパルタ塾・オブ・クリエイティビティ>を共同主宰。NYADC賞銀賞、D&AD賞受賞。