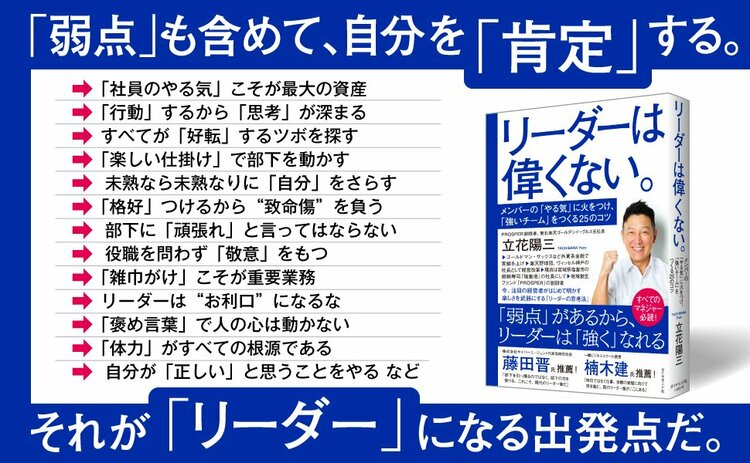

ひとくちにリーダーといっても、社長から現場の管理職まで様々な階層がある。抱えている部下の数や事業の規模もまちまちだ。自分の悩みが周りと同じとは限らず、相談する相手がいなくて困っている人も少なくないだろう。そんなときに参考になるのが、ゴールドマン・サックスなどの外資系金融で実績を上げたのち、東北楽天ゴールデンイーグルス社長として「優勝」と「収益拡大」をW達成した立花陽三さんの著書『リーダーは偉くない。』だ。本書は、立花さんが自身の成功と失敗を赤裸々に明かしつつ、「リーダーシップの秘密」をあますことなく書いた1冊で、「面白くて一気読みしてしまった」「こんなリーダーと仕事がしたい」と大きな反響を呼んでいる。この記事では、同書の一部を抜粋して紹介する。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「グレーゾーン」において、

リーダーの真価は問われる

ものごとには、必ず「グレーゾーン」というものがあります。

法律などのルール上、明確に「合法」と認められる「ホワイトゾーン」と、明確に「違法」とされる「ブラックゾーン」がありますが、そのどちらとも言えない「グレーゾーン」というものが存在します。そして、この「グレーゾーン」においてどういう判断をするかが、リーダーにとってはきわめて重要になると僕は思っています。

というか、「グレーゾーン」以外は、特段リーダーの資質が問われることがないと言ってもいいのかもしれません。

なぜなら、「ホワイト」か「ブラック」かは、ルールを正しく解釈することさえできれば、ほぼ自動的に判別ができるからです。そして、「合法ならGO」「違法なNG」であることは自動的に導かれるわけですから、そこにリーダーの「判断力」が問われることはほとんどないと言っていいでしょう。

ところが、「グレーゾーン」はそうはいきません。「グレーゾーンに踏み込むべきか」「グレーゾーンでどう振る舞うべきか」といったことは、きわめて繊細な問題であって、リーダーの「判断力」が高度に求められる局面なのです。

僕自身、この問題には常に頭を悩ませてきました。

そして、僕が、こういう局面において、ひとつの「判断基準」として参考にしていたのは、元ラグビー日本代表監督で三井住友銀行の専務執行役員まで務められた宿澤広朗さんが語った言葉でした。ラグビー日本代表選手・代表監督として活躍された平尾誠二さんが監修された『キリカエ力は、指導力』(梧桐書院)に収められた、宿澤さんの講演録にこんな言葉が記されているのです。

「競技スポーツでも、勝つためにはそれ(筆者注:違法ではないけれど、非常にグレーな部分を攻めること)がポイントです。そこまでやる。やるけれども、ルールで決められていない部分なのだから『フェアプレイの精神』でやる」

前提として、宿澤さんは、ビジネスにおいても、ラグビーにおいても、法律やルールに対する知識は半端ではありませんでした。どこまでが「グレーゾーン」で、どこからが「ブラックゾーン」なのかを知り尽くしていたのです。

そして、「ブラックゾーン」には絶対に踏み込まないけれど、勝負に勝つためには「グレーゾーン」を攻める必要がある。ただし、そのときには「フェアプレイの精神」でやる、というわけです。これは、リーダーにとって、非常に参考になる「判断基準」だと思うのです。

立花陽三(たちばな・ようぞう)1971年東京都生まれ。小学生時代からラグビーをはじめ、成蹊高校在学中に高等学校日本代表候補選手に選ばれる。慶應義塾大学入学後、慶應ラグビー部で“猛練習”の洗礼を浴びる。大学卒業後、約18年間にわたりアメリカの投資銀行業界に身を置く。新卒でソロモン・ブラザーズ証券(現シティグループ証券)に入社。1999年に転職したゴールドマン・サックス証券で実績を上げ、マネージング・ディレクターになる。金融業界のみならず実業界にも人脈を広げる。特に、元ラグビー日本代表監督の故・宿澤広朗氏(三井住友銀行取締役専務執行役員)との親交を深める。その後、メリルリンチ日本証券(現BofA証券)に引き抜かれ、数十人の営業マンを統括するも、リーダーシップの難しさを痛感する。2012年、東北楽天ゴールデンイーグルス社長に就任。託された使命は「優勝」と「黒字化」。星野仙一監督をサポートして、2013年に球団初のリーグ優勝、日本シリーズ制覇を達成。また、球団創設時に98万人、就任時に117万人だった観客動員数を182万人に、売上も93億円から146億円に伸ばした。2017年には楽天ヴィッセル神戸社長も兼務することとなり、2020年に天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会で優勝した。2021年に楽天グループの全役職を退任したのち、宮城県塩釜市の廻鮮寿司「塩釜港」の創業者・鎌田秀也氏から相談を受け、同社社長に就任。すでに、仙台店、東京銀座店などをオープンし、今後さらに、世界に挑戦すべく準備を進めている。また、Plan・Do・Seeの野田豊加代表取締役と日本企業成長支援ファンド「PROSPER」を創設して、地方から日本を熱くすることにチャレンジしている。著書に『リーダーは偉くない。』(ダイヤモンド社)がある。

立花陽三(たちばな・ようぞう)1971年東京都生まれ。小学生時代からラグビーをはじめ、成蹊高校在学中に高等学校日本代表候補選手に選ばれる。慶應義塾大学入学後、慶應ラグビー部で“猛練習”の洗礼を浴びる。大学卒業後、約18年間にわたりアメリカの投資銀行業界に身を置く。新卒でソロモン・ブラザーズ証券(現シティグループ証券)に入社。1999年に転職したゴールドマン・サックス証券で実績を上げ、マネージング・ディレクターになる。金融業界のみならず実業界にも人脈を広げる。特に、元ラグビー日本代表監督の故・宿澤広朗氏(三井住友銀行取締役専務執行役員)との親交を深める。その後、メリルリンチ日本証券(現BofA証券)に引き抜かれ、数十人の営業マンを統括するも、リーダーシップの難しさを痛感する。2012年、東北楽天ゴールデンイーグルス社長に就任。託された使命は「優勝」と「黒字化」。星野仙一監督をサポートして、2013年に球団初のリーグ優勝、日本シリーズ制覇を達成。また、球団創設時に98万人、就任時に117万人だった観客動員数を182万人に、売上も93億円から146億円に伸ばした。2017年には楽天ヴィッセル神戸社長も兼務することとなり、2020年に天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会で優勝した。2021年に楽天グループの全役職を退任したのち、宮城県塩釜市の廻鮮寿司「塩釜港」の創業者・鎌田秀也氏から相談を受け、同社社長に就任。すでに、仙台店、東京銀座店などをオープンし、今後さらに、世界に挑戦すべく準備を進めている。また、Plan・Do・Seeの野田豊加代表取締役と日本企業成長支援ファンド「PROSPER」を創設して、地方から日本を熱くすることにチャレンジしている。著書に『リーダーは偉くない。』(ダイヤモンド社)がある。

「フェアプレイの精神」とは何か?

では、宿澤さんの言う「フェアプレイの精神」とは何か?

ラグビー界ではよく知られた、宿澤さんのエピソードを紹介したいと思います。

1989年5月27日(土)、ラグビー日本代表チームが、世界ラグビーの最高峰に位置する強豪スコットランドとのテストマッチに勝利する前日のことです。

その日、すでに来日していたスコットランド代表が「非公開の練習」をするという情報を得た宿澤さんは、八方手を尽くして、練習場所のすぐそばにある大企業の本社ビルの見晴らしのいい場所に潜入。スコットランド代表チームにとっては「死角」となる場所から、秘密裏に練習を偵察することに成功しました。

そして、その練習内容から、宿澤さんの予想どおり、スコットランドがフォワード戦を挑むつもりでいることを確認。だからこそ、翌日のテストマッチで、日本代表チームは確信をもったプレイを展開することができ、奇跡的な勝利を手繰り寄せたのだと言われているのです。

実は、このときの宿澤さんの「偵察行為」が、「スポーツマンとして正しいことだったのか?」「誤った勝利至上主義ではないか?」といった疑念を唱える声も一部にあったそうです。いや、宿澤さんのご著作『TEST MATCH』(講談社)には、「協会(筆者中:日本ラグビー協会)の役員からは、先方の意図を尊重しよう、だから見てはダメだとの厳命があった」と明記されています。

だけど、宿澤さんは、その声に動じませんでしたし、そもそもスコットランド代表からそのような指摘があったと聞いたこともありません。なぜか? 『宿澤広朗 勝つことのみが善である』(文春文庫)という評伝において、著者の永田洋光さんは的確な分析をされています。ちょっと長くなりますが、引用しましょう。

「これは勝利至上主義というよりは、『テストマッチ』と呼ばれるラグビーにおける最高レベルの試合をどうとらえるかという、哲学の問題だ。

世界最古のテストマッチが、19世紀のイングランド対スコットランドだったことに象徴されるように、テストマッチは単なる国際試合ではなく、国と国が(厳密に言えばイングランドもスコットランドも国ではなく地域だが、歴史上は侵略した国家と侵略された国家という位置付けになる)各々のナショナル・アイデンティティを懸けて戦う真剣勝負なのである。

対戦相手が非公開練習をすれば、一方の相手はそれを何としても覗こうとする。非公開練習する側も、当然偵察されることを予期してメニューを組む。ラグビーには、ルールとは別に当事者の間で暗黙の了解事項があり、その範囲内でなら、お互いに勝つために死力を尽くす。(中略)

ルールを生み出した競技の根本精神や理念に反しないと確信して行った行為は、それが堂々と為される限り『フェア』なのであり、その行為が違法か合法かを判断するのは、レフェリーに象徴される第三者である。そう考えれば、相手の非公開練習を覗き見ることは、アンフェアでもなんでもない」

「理屈」で考えても答えが出ない領域

この分析に、僕も深く共感します。

そして、宿澤さんは、こうした「テストマッチ」における「フェアネス」を、「理屈」で考えたわけではなく、ご自分の経験を通して体得されていたことが重要だと、僕は考えています。だからこそ、批判がくる可能性があることを承知のうえで、「腹」をくくることができたのだと思うのです。

どういうことか、説明しましょう。

宿澤さんは、1977~1985年の約7年半を、住友銀行ロンドン支店の駐在員として過ごされました。そして、ラグビー発祥の地であるイギリスでは、あらゆる国家のラグビー代表選手は敬意をもって遇されます。だから、宿澤さんは英国駐在時代に、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドなどの「テストマッチ」から、地元のクラブチームの試合まで可能な限り観戦するとともに、各地のラグビー人脈から歓迎され、深い人間関係を築いておられたのです。

そして、その実体験を通して、「テストマッチ」における、各チームの振る舞いや考え方を肌身で理解されていたのでしょう。だからこそ、スコットランド代表の「非公開の練習」を秘密裏に「偵察」することは、「グレーゾーン」かもしれないが、「フェアプレイ」と認められると確信をもっておられたのだと思うのです。

僕は、このように「フェアプレイ」に対する感覚(センス)を磨いておくことが、リーダーにとってはきわめて重要だと感じています。

というのは、何が「フェアプレイ」なのかは、状況によって変わってくるため、必ずしも「理屈」で割り切れるものではなく、それまでに培ってきた「経験」「常識」「知恵」と呼ばれるようなものを総動員して判断するほかないからです。

しかも、あくまで「グレーゾーン」の領域ですから、浮ついた「判断」をすれば、批判の声に押しつぶされるおそれもあります。だから、「これはフェアプレイである」と「腹の底」から思えるだけの感覚(センス)を磨いておかなければならない。それは、決して簡単なことではないと思うのです。

ウォール街の熾烈な「情報戦」

この「フェアプレイの精神」はビジネスにも通じます。

僕は、ウォール街などで海外のビジネスパーソンの振る舞いを観察する機会に恵まれましたが、一流と言われる人物は「グレーゾーン」における戦い方に非常に長けていると実感しました。

特に、「情報」がすべてと言っても過言ではない金融の世界では、熾烈な「情報戦」が繰り広げられています。

例えば、大企業がリストラのために事業部を売りに出すといった情報は、株主や従業員などにとって非常にセンシティブなものですから、極めて「機密性」が高いと言えます。だからこそ、そのような「機密性」の高い情報を、誰よりも早くかつ正確に入手した金融マンが、その事業部売却というディールに圧倒的に有利な立場でかかわることができるわけです。

ただし、当然のことながら、誰かにカネを渡して「情報」を得るなどということをすれば、「ブラックゾーン=違法」を疑われる結果を招きます。とはいえ、「ホワイトゾーン」にとどまっている限り、ライバルを出し抜くことは不可能。そこで必然的に、全員が「グレーゾーン」に慎重かつ大胆に踏み込んでいって、「機密性」の高い情報への肉薄を試みることになるわけです。

「心理戦」に勝つ方法

そこでの戦いは、「心理戦」となります。

先ほどのケースで考えれば、僕だったら、事業部のリストラを考えそうな企業をリストアップ。その意思決定を握っている人物を特定したうえで、その人物に接近しようと考えるでしょう。

もちろん、その人物にいきなり電話をしたって、まず相手にもしてもらえません。だから、長年かけて培った人脈を辿って、その人物に関する情報収集から着手。そして、その人物が毎日ジムに通っているという情報を入手できたとすれば、当然、僕もそのジムに通い始め、「偶然」を装ってその人物への接近を試みるでしょう。「偶然に出会った」という状況をつくっておけば、「ブラックゾーン」に陥ることは避けることができるからです。

もちろん、その人物は僕に対して警戒心をもつに違いありません。しかし、その心理的なハードルを超えて、彼との人間関係をつくっていくのが営業マンの「腕」の見せ所。この能力を磨かなければ、「グレーゾーン」での戦いは苦戦を強いられるように思います。

とはいえ、人間関係ができたからと言って、それだけで情報が手に入るわけではありません。相手がクレバーな人物であればあるほど、ストレートな質問には答えてくれません。下手をすれば、「ブラックゾーン」に落ちてしまいかねないからです。

だから、さりげないやりとりを重ねるなかで、相手の表情や仕草から「真意」を読み取ったり、相手の発言からその「言外の意味」を汲み取るといった、繊細なコミュニケーションによって、隠微な形で「核心的な情報」へと肉薄していくのです。それが「フェアプレイ」であり、こうした「心理戦」に上達しなければ、ビジネスにおいて「勝つ」ことはできないと思います。

わずかな会話で「重要情報」をつかむ

ここで思い出すのが、宿澤さんが自著『TEST MATCH』(講談社)に書き残したエピソードです。

例のスコットランド戦の2日前(非公開練習の「秘密偵察」の前日)の金曜日のこと。その日、日本ラグビー協会がスコットランド・チームの団長・役員を夕食会に招くことになり、宿澤さんも出席することになりました。当初、宿澤さんは試合直前に相手チームの監督らと顔を合わせることに抵抗感をもったようですが、重要な「情報」を聞き出せるかもしれないと考えて参加を決めたといいます。

夕食はかなり和やかな雰囲気で進み、宿澤さんもラグビー談義を純粋に楽しんでいたそうですが、夕食会もいよいよお開きというタイミングで、スコットランドのディクソン監督に、「日曜日のテストマッチはオープンラグビーをやろう」という言葉をかけたそうです。

そして、このとき、宿澤さんは「イエス」という返答を待っていましたが、ディクソン監督は「どうなるか分からない」というような意味のことを言ったそうです。

本には明記されていませんが、おそらく、このとき宿澤さんは、”カマをかけた”のだと僕は思います。というのは、たったこれだけの会話で、2つの重要な「情報」を得たと書いていらっしゃるからです。

第一に、実はディクソン監督には「自信がない」ということ。

日本代表が「オープンラグビー」(ボールをパスで繋ぎ、継続して攻撃すること)を志向していることは、ディクソン監督もよく知っており、”格上”のスコットランドは「オープンラグビーをやろう」との申し出を普通であれば受けるはず。なのに、「どうなるか分からない」などと曖昧な返答をするのは、「自信がない証拠」だと宿澤さんは判断されたのです。

第二に、ディクソン監督が「フォワード戦」や「キック戦法」を考えていることが想像できたといいます。なぜか? ”格上”であるがゆえに、スコットランドは絶対に日本に負けるわけにはいかないからです。ところが、ディクソン監督はなぜか「自信」がない。となれば、スコットランドが得意とする「フォワード戦」や「キック戦法」で絶対に勝ちにくるだろうと、ほぼ断定できるわけです。

そして、宿澤さん率いる日本代表チームは、スコットランドの「フォワード戦」と「キック戦法」の弱点をつく戦術を徹底的に追求してきたわけですから、この一瞬の会話で得た「情報」は、宿澤さんはじめメンバー全員の「自信」を深めることにつながったわけです。

メンバーの気持ちに「火」をつける方法

僕はこの一節を読むと、ついニヤリとしてしまいます。

なぜなら、この夕食会で宿澤さんがされたことは、ウォール街などで僕が目撃した一流のビジネスパーソンがやっていることとほとんど同じだからです。まるでポーカーゲームや麻雀をするときのように、ノンバーバル(非言語)の世界における「心理戦」を戦っておられるのです。

おそらく、銀行マンとしてロンドンに駐在されていた頃、宿澤さんは、金融街であるシティで「グレーゾーン」の戦いに明け暮れていたのではないでしょうか。そこでの経験値が、ラグビー日本代表監督としてリーダーシップを取られるときに活かされたような気がしてならないのです。

また、宿澤さんは、例の「非公開練習の秘密偵察」について、『TEST MATCH』にこう記しておられます。

「秘密練習を見るという、いわばエチケットに反する行為は勝ちたいという意欲の表れであった。そこまでして情報を集め勝とうとしている。そのことが大事なことで、秘密練習はどのような内容であったかを選手達に伝えることは、同時に、『俺達はここまでやっているのだ』という情熱を伝えることでもある」

これは、ビジネスにおいても当てはまります。たしかに、「ホワイトゾーン」から一歩も出なければ、経営上のリスクは一切ないのかもしれませんが、「グレーゾーン」を攻めなければ並みいるライバルに勝つことはできません。しかも、宿澤さんが実践されたように、リーダーが徹底的に「グレーゾーン」を攻め切ることによって、メンバーの気持ちに「火」をつけることができるのだと思うのです。

ただし、”ど素人”が「グレーゾーン」に足を踏み入れたらケガのもと。だから、組織を成功に導くリーダーになるためには、「何がフェアプレイか?」を見極める感覚(センス)を磨くとともに、「心理戦」を戦えるだけの経験値を蓄積することが不可欠なのです。

(この記事は、『リーダーは偉くない。』の一部を抜粋・編集したものです)