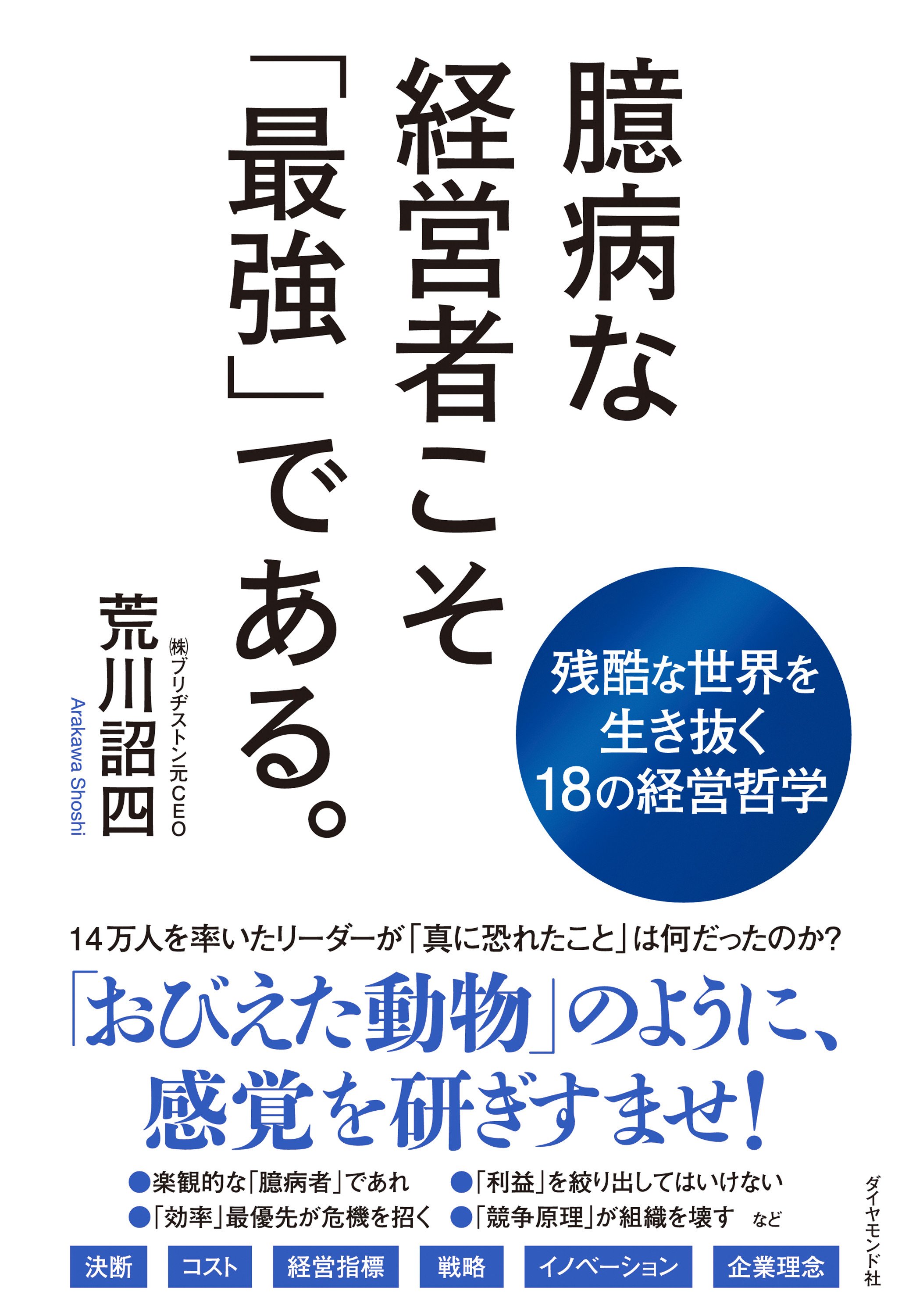

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「失敗を恐れて、挑戦しない」のは、実は“図太い”?

臆病な経営者こそ「最強」である──。

私はそう考えていますが、これに対して「臆病者はリスクを恐れて、積極的に挑戦できないのではないか? それで、まともな経営ができるのか?」という違和感をもつ方も多いと思います。

たしかに、「いつでも臆病風に吹かれて、リスクをとって挑戦することができない」「リスクを恐れて、必要な時に決断することができない」のは、経営者として適任とは言えないでしょう。

しかし、一方で私は、「そういう人って、本当に臆病なのだろうか?」という疑問も禁じえないのです。いや、「失敗を恐れて、積極的な挑戦をしない」という選択肢をいつも選んでいる経営者がいるとしたら、それはずいぶんと“図太い了見”だとすら思うのです。

なぜなら、一切のリスクを取らず、何ひとつ挑戦しなければ、苛烈な市場競争のなかで淘汰されていくのは自明のことだからです。その「最悪の事態」を真正面から見据えて、そのことを真っ当に恐れるならば、失敗する可能性があったとしても、果敢に挑戦をする覚悟が決まるはずなのです。

「優れた経営者」に共通するものとは?

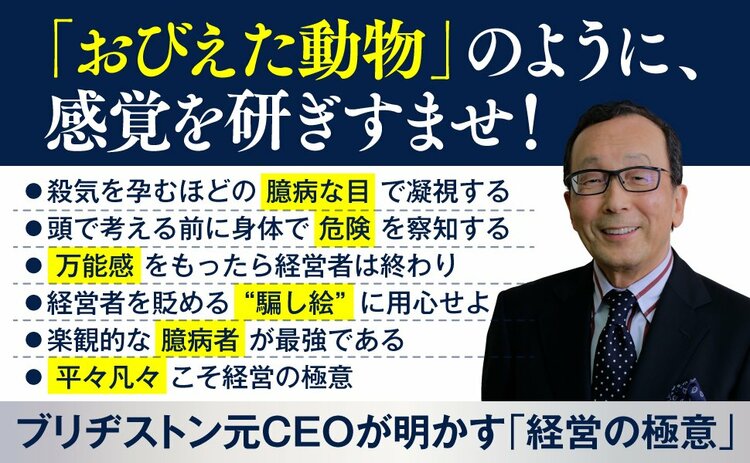

実際、私はこれまで、果敢なる挑戦を繰り返し、企業を成長に導いてきた優れた経営者を見てきましたが、彼らは共通して、研ぎ澄まされた「臆病な目」をおもちだったと思います。

いつ何が起こるかわからない、この危険な世界をサバイブするために、猛獣の出現におびえる動物のように、あらゆる危険を敏感に察知しながら、自らの生存可能性を高めるために思考を深く巡らせる。そして、自社が置かれた状況を的確に把握したうえで、生き残るために必要なアクションを果敢に実行する……。

優れた経営者は、どんなに「豪胆」なイメージを身にまとっていても、その奥底では「臆病な目」を光らせていると思うのです。長期的な成果を上げてこられた経営者で、その「眼光」の鋭さを感じさせない人物はいないと断言してもいいくらいです。

「コワモテ社長」の真実の姿

私が、ブリヂストンで秘書を務めた社長もそういう人物でした。

その社長は、英語、フランス語、ドイツ語に堪能で、内外の新聞を含め膨大な出版物をいつも読み込んでいる、博覧強記ともいうべき教養人でしたが、社内外では「コワモテの人物」として認知されていました。私は、その社長のいわゆる“庶務”周りの秘書ではなく、実務をサポートするスタッフ秘書として24時間365日態勢で伴走する機会を与えられたのですが、その「コワモテ」ぶりにはいつも緊張を強いられたものです。

その社長から実に多くのことを学ばせていただきましたが、そのハイライトとも言えるのが、アメリカのタイヤ製造販売の大手企業であるファイアストンの買収でした。そして、社長と間近に接するなかで、「コワモテ」な外見の裏には、極めて鋭敏な「臆病な目」が隠されていることに気づいたのです。

「俺の会社と取引できると思うな」という暴言

あれは、1988年のことです。

もともと、社長は、ファイアストンとの事業提携を進めていたのですが、突如、イタリアに本拠を置くタイヤメーカー大手のピレリがファイアストン株の公開買付を発表(実は、裏側ではミシュランと連携していました)。それに対抗すべく、ほとんど瞬時にファイアストンの買収を決断されたのです。これに、社内外からは猛反発が噴出。秘書だった私も、あまりにも唐突な決断に大いに戸惑いました。

なにしろ、買収金額は約3300億円です。

当時の日本企業としては最大規模のアメリカ企業の買収だったうえに、大規模リコールの後遺症で苦しんでいたファイアストンは、1日1億円の赤字を垂れ流す状態に陥っていたからです。そろばん勘定をすれば、どうみたってリスクしかありません。

しかも、ファイアストンは、GEやフォードと並ぶアメリカの超名門企業。当時は、日米貿易摩擦の真っ只中だったこともあり、日本企業がファイアストンを買収することに対して、アメリカ国内には強い感情的な反発もありました。

あるアメリカの大企業のCEOから、「日本企業がアメリカの名門企業を買収したからといって、俺の会社と取引できると思うな」と暴言を吐かれたこともありました。

実際、その企業は長年にわたってファイアストンと取引を続けて来たにもかかわらず、買収直後に、ブリヂストンとの取引を中止。この買収によって、ブリヂストンは“いばらの道”を歩まざるをえないという現実をまざまざと見せつけられたのです。

「危険すぎる決断」をくだした理由

それだけではありません。

当局との手続き上、買収を決断するまでの時間があまりにも少なかったため、デューデリジェンスに万全を期すだけの余裕がありませんでした。だから、買収した後になって、どんなリスクが飛び出してくるかもわからないわけですから、「危険すぎる」という批判が巻き起こるのも当然のことでした。

しかも、その批判が正しかったことはすぐに明らかになりました。

ファイアストンの買収交渉が終わり、PMI(経営統合)を進める段階に入ると、ありとあらゆる問題が噴出したからです。買収に反対していた人々からは、「そら、みたことか」「だから、言っただろう」と厳しく指弾する声が投げつけられました。

あるいは、国内の営業部隊からは、「自分たちが必死になって稼いできたお金を、放漫経営のファイアストンに投入するのはけしからん」という反発が日増しに強まりました。

私も海外の営業現場でさんざん走り回り、汗をかいてきましたから、タイヤ一本売るのがいかにたいへんなことかは骨身にしみています。彼らの言い分もよくわかるだけに、社長秘書として社内調整をするのに苦心惨憺したものです。

このように、リスクしかないと言っても過言ではない状況で、社長はファイアストンの買収を決断。そのプロセスにおいて、社長は「コワモテ」を全面に押し出すこともありましたから、多くの関係者は「剛腕社長」という印象をもったかもしれません。しかし、ずっと社長のそばで仕事をしてきた私は、社長の実像は、それとはかなり違ったものだったと推察しています。

それ以外に「生き残る道」がない

私は、社長が買収を決断して以降、疑問に思ったことがあれば、しつこく質問をしてきました。

経営が極端に悪化していたファイアストンを買収するのはリスクが大きすぎる。別の中規模の会社を買収する選択肢もあるのではないか? まともにデューデリジェンスをする時間も残されていないのだから、買収後にとんでもない負債が明らかになるかもしれない。そんなリスクを取ってもいいのか?

社長の決断への反発が渦巻く現場におもむいて、彼らを説得する役回りを果たさなければならない私は、自分のなかの疑問をすべてクリアにしておく必要があったので、ときに社長にうるさがられながらも、臆することなく質問を重ねたのです。

そして、社長は、そのすべてに明確な回答をもっていました。

これには舌を巻きました。

おそらく、社長はこれまで長い年月をかけて、ブリヂストンが生き残る戦略を、ありとあらゆる角度から検討されてきたのでしょう。そして、ピレリが公開買付を公表した、まさに「あの瞬間」に、ファイアストンを買収する以外にブリヂストンが「生き残る道」はないと確信されたのです。

「もちろん、買収後、ありとあらゆる問題が噴出するだろう。しかし、その問題をなんとしても解決し、乗り切るしかない。それ以外に、我が社が生き残る道はないんだ」という社長の言葉は、いまも忘れることができません。

“食うか食われるか”の熾烈な戦い

その決断の背景にあったのは、強烈な危機感でした。

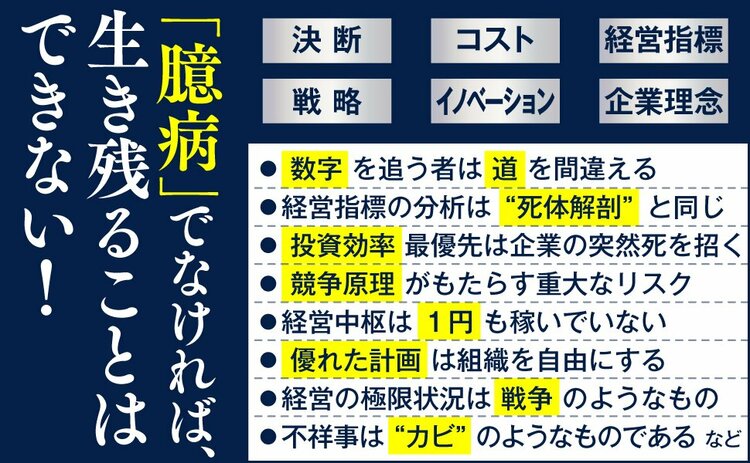

日本で初めて国産タイヤを製造したブリヂストンは、古くから超優良企業でしたが、世界を見渡せば、フランスのミシュラン、アメリカのグッドイヤーとファイアストン、イタリアのピレリなど、西欧先進諸国のグローバル・ジャイアントの存在感が圧倒的で、ブリヂストンは日本とアジアでほとんどの稼ぎをあげているのが実情でした。つまり、アジア辺境の企業にすぎなかったのです。

そして、タイヤは国際規格商品ですから、世界中どこでも販売することが可能。国境などあってなきがごとし。世界中のメーカーが“食うか食われるか”の熾烈な戦いを繰り広げる“Cut Throat Business(喉をかき切るビジネス)”なのです。そして、“食われる”のは企業規模に劣る企業。タイヤのような大量生産大量消費の商品は、規模の利益が強く働くからです。

つまり、たとえ日本市場においてナンバーワン・シェアを確保していたとしても、グローバル・ジャイアントが本気で日本市場に攻め込んできたら“食われてしまう”ということ。いわば、当時のブリヂストンは、猛獣が闊歩する世界市場に放り出された小動物のような存在だったのです。

だから、一刻もはやく世界でのシェアを高めなければ、猛獣の“食い物”にされてしまう……。若い頃から主に出版物を通して海外の文化、経済、社会を観察し、とりわけ業界の動向に深く関心をもって来られた社長は、世界での自社の立ち位置を理解されており、この強烈な危機感をずっともち続けてこられたのだと思います。

慄然とするほどの「恐ろしい現実」

そして、ブリヂストンの社長に就任されると同時に、グローバル・ジャイアントに対抗できるポジションに立つために猛然と動き始めました。

しかし、かなり追い詰められた状況にあったようです。世界市場でのシェアを高めるためには、すでにグローバル・ジャイアントが押さえている市場に食い込まなければなりませんし、各地に工場を建設する必要もありますが、それにはあまりにも時間がかかりすぎるからです。

その間に、世界市場はグローバル・ジャイアントに完全に掌握されてしまうに違いない。そうなれば、アジア辺境の一企業が挽回するのは至難のわざ。「自力だけでは、グローバル・ジャイアントに勝てない」と判断せざるを得ない状況に追い込まれていたのです。

そこで、浮上したのがファイアストンとの事業提携でした。

ファイアストンは経営難に陥っていましたが、世界中に拠点を有するグローバル・ジャイアントでしたし、地域的にブリヂストンとの重複が少ないという大きなメリットもありました。だから、ファイアストンと手を組めば、一気に世界シェアを高めることができる。つまり、「時間」が買えると判断したわけです。

しかし、ここですかさずピレリが公開買付を発表。これを許したら、ブリヂストンは“食われる側”に陥ってしまう。おそらく、この現実を前に社長は慄然とされたはずです。だからこそ、「この瞬間を逃したら、すべては終わる」と、ファイアストンの買収を即断されたのだと思います。

殺気を孕むほどの「臆病な目」

もちろん、社長は、ファイアストン買収に伴うリスクが、どれほど巨大であるかを誰よりも認識されていたはずです。

しかし、そのリスクを恐れて、この決定的な瞬間に買収の決断ができなければ、ブリヂストンは確実に“食われる側”に回ってしまう。その「最悪のリスク」を避けるためには、買収に伴うリスクをすべて飲み込む覚悟を決めるほかない。社内外から猛反発を受けることを百も承知のうえで、そうお考えになったのだと思います。

しかも、社長は、世界中のタイヤメーカーの動向を詳細に観察し続けるとともに、どの企業と組んだらいいかについても、ありとあらゆる可能性をシミュレーションしておられました。

それは、私が「ファイアストンのような危険な会社ではなく、もっと他に買収すべき企業、たとえばX社があるのではないですか?」と問うたときに、私が挙げた企業はもちろん、さまざまな企業名を挙げながら、どの企業もブリヂストンにとっては「帯に短し、たすきに長し」ということを、理路整然と説明してくださったことからも明らかです。

その「一分の隙」もないロジックに、私は舌を巻くとともに、そこまでシミュレーションを極めていたからこそ、「あの瞬間にファイアストンを買収する」と即断することができたのだと心の底から納得したのです。

そして、そこから浮かび上がる人物像は、普段の「コワモテ」とは全く異なり、従業員、株主、取引先などすべてのステークホルダーに対する責任を一身に背負いながら、猛獣が闊歩する世界を、殺気を孕むほど「臆病な目」で見据えている孤独な男だったのです。

「本物」と「偽物」を分けるものとは?

これは、この社長だけではないはずです。

長期的な成果を上げてこられた経営者はどなたも、これと同質の「臆病な目」や「孤独」をおもちだと思います。単なる図太い神経の持ち主が下す「豪胆な決断」ほど怖いものはありませんし、実際には、そのような人物が、腹を据えてリスクに立ち向かうような決断はできないと私は思います。

そうではなく、「臆病な目」でありとあらゆることを自分の頭で考え抜くことができる人物だけが、「それ以外に選択肢はない」という確信に至ることができるのであり、だからこそ、「大胆な決断」を貫徹するだけの度量を備えることができるのだと思うのです。つまり、この「臆病な目」をもっているかどうかが、「本物のリーダー」と「偽物のリーダー」を分ける決定的なポイントだと、私は考えているのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)