【老後の後悔】「人生こんなはずじゃなかった」を避ける方法

世界的名著『存在と時間』を著したマルティン・ハイデガーの哲学をストーリー仕立てで解説した『あした死ぬ幸福の王子』が発売されます。ハイデガーが唱える「死の先駆的覚悟(死を自覚したとき、はじめて人は自分の人生を生きることができる)」に焦点をあて、私たちに「人生とは何か?」を問いかけます。なぜ幸せを実感できないのか、なぜ不安に襲われるのか、なぜ生きる意味を見いだせないのか。本連載は、同書から抜粋する形で、ハイデガー哲学のエッセンスを紹介するものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

もし、あした死ぬとしたら、今までの人生に後悔はありませんか?

【あらすじ】

本書の舞台は中世ヨーロッパ。傲慢な王子は、ある日サソリに刺され、余命幾ばくかの身に。絶望した王子は死の恐怖に耐えられず、自ら命を絶とうとします。そこに謎の老人が現れ、こう告げます。

「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだ」

ハイデガー哲学を学んだ王子は、「残された時間」をどう過ごすのでしょうか?

【本編】

「あなたは何者ですか?」にどう答える?

「若者よ、おまえは何者だ? 何で『ある』と思う?」

「私は……」

私は王子で『ある』―考えようとする間もなく、心にそう浮かんできた。

「どうかな? この問いに対し、今おまえは反射的に自分の立場や身分、もしくは単なる名前を思い浮かべたと思うが、それはおまえが真に問いかけて導き出した答えなのだろうか?」

「いえ……違いますね。先生の言う通り、私が思い浮かべたものは、自分で問いかけて決めたものではありませんでした。でも……だとすると一体これはどこからきて誰が決めたものなのでしょうか?」

「それはもちろん、お前以外の他者だ。ハイデガーはもう少し日常的な言葉遣いで『世間』という言い方をしているがな。端的に言えば、今お前が思い浮かべた答えは、『世間』が決めたものなのだ」

「世間ですか……」

「ちょっと描いてみよう」

先生は落ちている枝を拾いあげ、地面に絵を描き始めた。

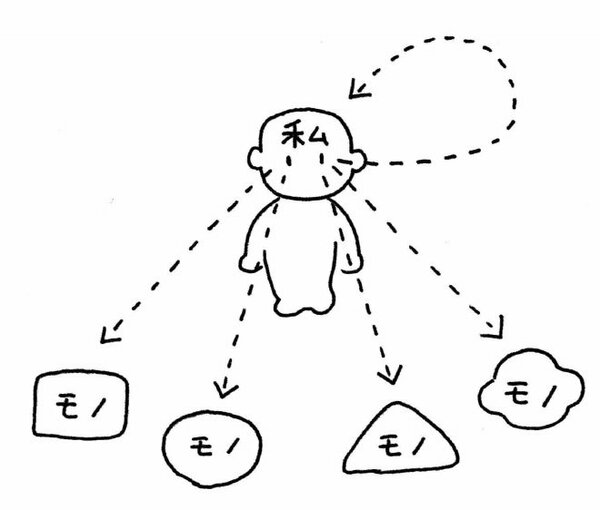

「よいだろうか。人間とは、自分を含む周囲のモノの可能性を問いかける存在である。では、仮にその問いかけの視線を矢印で表したとしよう。すると、こんな絵になる」

出典:『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』

出典:『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』

人間の本来あるべき生き方とは?

絵の中心には、「私」と書かれた人間の記号があり、その「私」が周囲の様々なモノに視線(矢印)を投げかけていた。また、その視線の中にはグルッと回って自分自身に向かっているものがひとつあった。おそらくこれが自分自身の可能性を問いかける視線なのだろう。

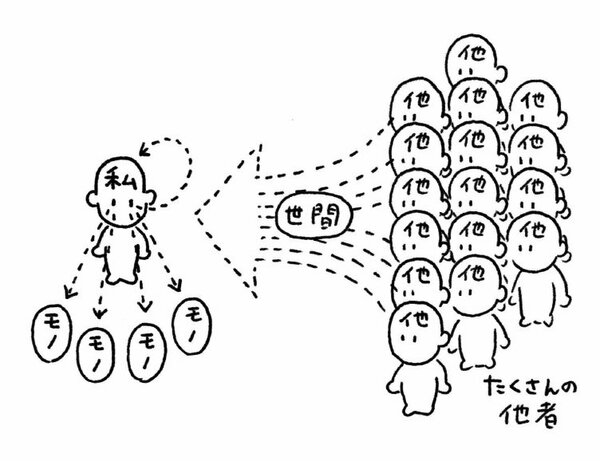

「さて、この絵の状況が、人間の本来あるべき素直な姿であるわけだが……、現実として人間は独りで生きているわけではない。同じような視線を投げかける存在である『他者』が傍にたくさんいる。すると、どうなるか……」

先生は「私」の周囲に「他者」を表す記号を次々と書き加えていった。その他者たちからは、大量の矢印(視線)が「私」へと降り注がれていた。

出典:『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』

出典:『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』

「ようするに、こういうことだ。この絵の矢印は『可能性を問いかける視線』を表していると言ったが、私自身に向かっている矢印について言えば、どう見ても他者から来るもののほうが多い。このたくさんの『他者の視線』は、私自身に向けた『私の視線』を容易にかき消してしまうだろう。なにせ他者のほうが、数が多いのだからな」

「たくさんの他者の視線……それが『世間』ということですか?」

他人の視線で人生を決めていませんか?

「そうだ。もちろん、ひとつひとつの他者の視線はそれぞれに異なっているだろう。『私』をAと見る視線もあれば、Bと見る視線もある。だが、それら複数の視線が束のように重なれば、そこに平均的な基準のようなものが生み出される。つまり『他人が私をどう見ているか』が、おおよその平均としてわかってくるというわけだ」

「なるほど。言いたいことがわかってきました。ようするに、本来は自分で決めるべき『私が何であるか』を、他人すなわち『世間』に決めさせてしまっているから非本来的であるというわけですね」

(本原稿は『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』の第4章を一部抜粋・編集したものです)