生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

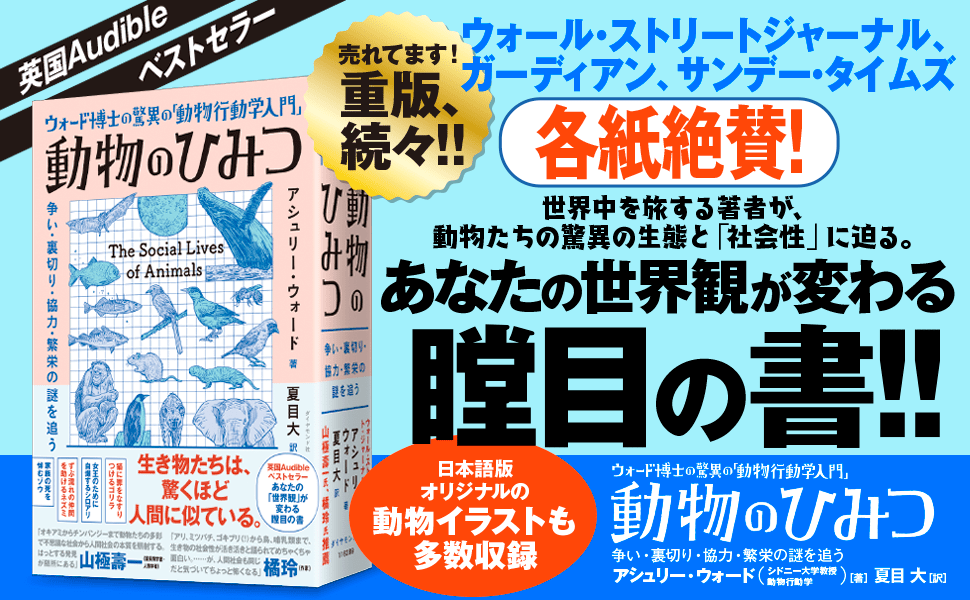

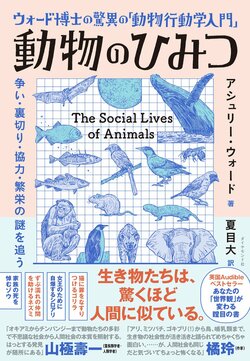

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一氏(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲氏(作家)と絶賛されている。本稿では、その内容の一部を特別に掲載する。(初出:2024年7月8日)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

他の動物の脳を食べる

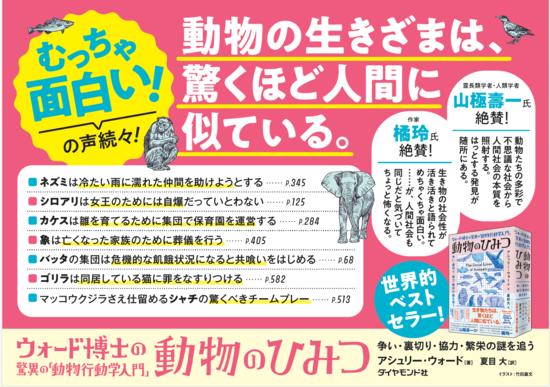

アオガラと同じカラ類であるシジュウカラは、ハンガリーではなんと、他の動物の脳を食べるという恐ろしい習性を持っている。

もちろん、シジュウカラは、猛禽類のような武器を持っているわけではない。ただ、そういう自分たちでも脳を食べられる機会を見つけただけだ。

アブラコウモリは洞窟で冬眠するのだが、シジュウカラは同じ洞窟を冬の食料貯蔵庫として使うのだ。

コウモリたちは長い眠りから覚めると大きな声を出す。その音は同じ洞窟内にいるシジュウカラたちの注意を引くことになる。

冬眠から覚めたばかりのコウモリ

冬眠から目覚めたばかりでまだ朦朧としているコウモリは、シジュウカラの格好の食料になってしまう。頭蓋骨は薄く、クチバシで突けば簡単に中の汁気の多い脳を食べることができるからだ。

どうやらこの脳を食べる行動は、何世代にもわたってシジュウカラたちの間で伝えられてきたらしい。

他者の行動を見て学ぶことができる動物は、群れの中に蓄積された知恵を利用できることになる。コウモリの脳を食べるシジュウカラは、社会的学習をしているようだが、絶対にそうだと言えるだろうか。

科学的にそのことを証明するためにはどうすればいいだろうか。必要なのは、体系的な実験をして、その他の説明が正しい可能性を排除することだ。

オックスフォード大学の実験

オックスフォード大学のルーシー・アプリン率いるチームは、近年、まさにその実験に着手した。

まず、実験では、カラにある課題を与える。カラの好物の虫がそばにいるのだが、そのままでは食べることができない。

給餌器の使い方を理解しなくてはならないのだ。つまり給餌器の使い方を理解して、虫を食べることが課題というわけだ。

鳥たちの助けになるよう、カラを一定数、捕獲し、事前に給餌器の使い方を教え込んでおく。

給餌器には二つの扉がある。赤い扉と青い扉だ。

捕獲した鳥たちは三つのグループに分け、一つ目のグループには、青い扉を左から右に動かせば給餌器は開くのだと教える。

また、二つ目のグループには、赤い扉を右から左に動かせば給餌器は開くと教える。三つ目のグループには、給餌器を見せるだけで、使い方は教えない。

教育が終われば、捕獲した鳥たちは放す。新しい知識を持った鳥たちが野生に戻り、その地域の他の鳥たちと交わることになる。

驚きの結果

あとは、あちらこちらに給餌器を置いておいて、何が起きるかを見守るだけだ。実験の結果は驚くべきものだった。

疑いなく、鳥たちには社会的学習の能力があるとわかったし、情報が鳥たちの間でどう広まるかもわかった。

仮に給餌器の開け方をたった二羽に教えて、放しただけでも、三週間後にはその地域の同種の鳥たちの四分の三が開け方を知るようになった。

だが、給餌器を見せただけで開け方は教えなかった鳥を放した場合には、給餌器の開け方を知る鳥たちは同じようには増えなかった。

とはいえ、カラは問題解決能力に優れた鳥である。事前に教育を受けた鳥たちがいる場合ほどの速さではなかったが、人間が教えたわけでもないのに、徐々に給餌器の中の虫を食べられる鳥が増えていった。

伝統は続く

この実験では、他にも驚くべき発見があった。

給餌器を開けるには、青い扉を使う方法と赤い扉を使う方法があったのだが、どちらを使っても得られる食べ物は同じであるにもかかわらず、放された鳥が使った方の扉だけを、地域の鳥たちの多くが使うようになったのだ。

もし試行錯誤によって給餌器の開け方を知るとすれば、どちらの方法で開ける鳥も同じくらいいておかしくないはずだが、実際には、人間から開け方を教わった鳥の真似をほとんどの個体がするのだ。

鳥たちはいわば「伝統主義者」であり、自分の周囲の社会に影響を受けやすいのだと言える。

実験は四週間にわたって続けられ、給餌器はいったん回収され、次の冬に再び設置された。

残念なのは、カラのような小さなスズメ目の鳥はさほど長くは生きられないということだ。給餌器の回収から九ヵ月ほど経った時点で、開け方を学んだ鳥たちのうち生き残っているのはせいぜい三分の一にすぎない。

だが、生き残った鳥たちは学んだことを忘れておらず、再び設置された給餌器を同じように利用する。そして、知らない者たちが知っている者たちから学ぶ、社会的学習がまた始まるのだ。

驚くのは、二度目の冬には、二つの扉のうちどちらか一方を利用する傾向が前の冬よりもさらに強まることだ。

青い扉を利用する伝統、赤い扉を利用する伝統のどちらかがさらに強化される。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉を編集、抜粋したものです)