つまり、個別にではなく、一緒にパズルを解いていると感じていたのだ。

このわずかな考え方の違いは、驚くべき効果をもたらした。「一緒に」のグループの被験者は、パズルに取り組む時間が48%も長かった。彼らは、小グループ内のメンバーに仲間意識の感覚を抱いていた。その結果、パズルを解く確率も高くなったのだ。

ライバルよりも仲間が

いるほうが恩恵を得られる

「個別に」から「一緒に」という考え方の違いは、ごく小さなものに思えるかもしれない。しかし、その効果は絶大だ。1人で仕事をしている場合でも、「私はチームの一員だ」と自分に言い聞かせることで、この効果の恩恵が得られる。そして、その実践はびっくりするくらいに簡単だ。

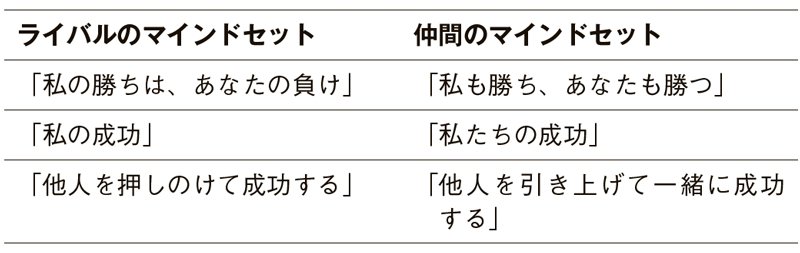

コツは、一緒に働いているチームのメンバーのことを意識的に頭に浮かべることだ。図1を見てほしい。左側の列から右側の列へと発想を切り替えるのが、たやすいことがわかるはずだ。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

相手をライバルではなく、仲間と見なそう。社会人なら、同僚とお互いにやる気を高め合えるような関係をつくれるし、学生なら、同級生とノートを交換したり、何人かで復習したりといったことができるだろう。

ウォルトンは、「『チームの一員としてタスクに取り組んでいる』と感じるだけで、人は物事に意欲的にチャレンジできるようになる」と結論付けている。つまり、難しい何かに挑むときは、自分の失敗を喜ぶライバルがいるよりも、頼れる仲間がいるほうがはるかにいいということだ。

『feel good 快適な努力で最高の成果を上げる方法』(東洋館出版社)

『feel good 快適な努力で最高の成果を上げる方法』(東洋館出版社)アリ・アブダール著、児島 修訳