「あなたは部下と、一方通行の“名ばかり対話”をしていませんか?」

そう語るのは、これまでに400以上の企業や自治体等で組織変革の支援をしてきた沢渡あまねさん。その活動のなかで、「人が辞めていく職場」に共通する時代遅れな文化や慣習があると気づきました。

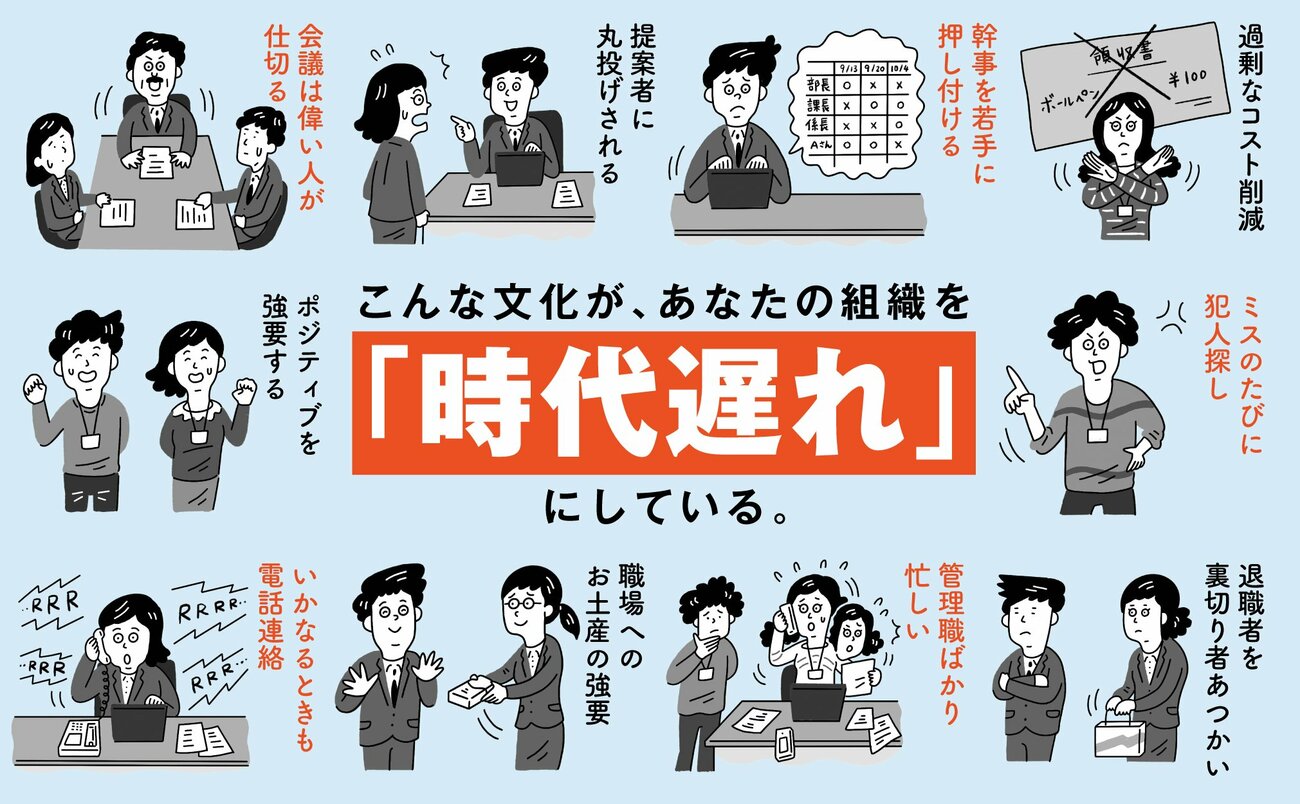

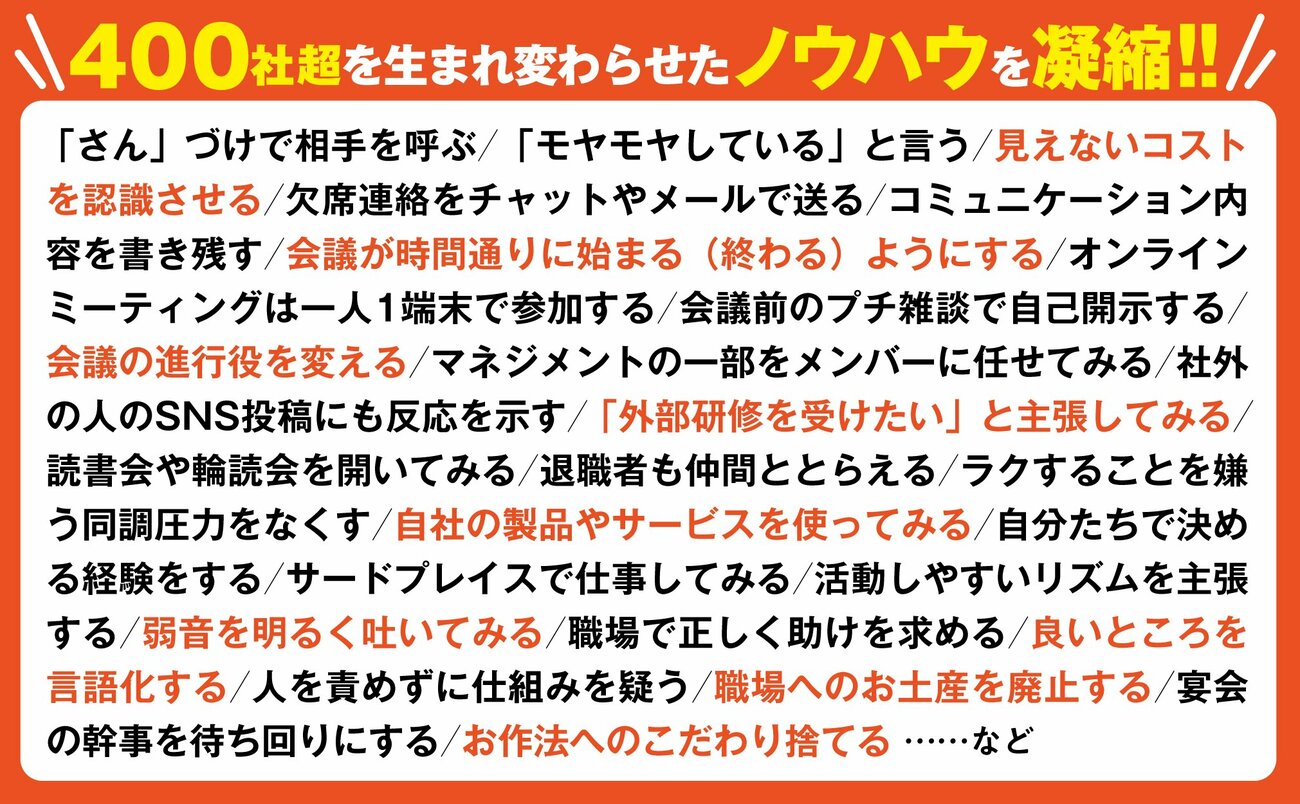

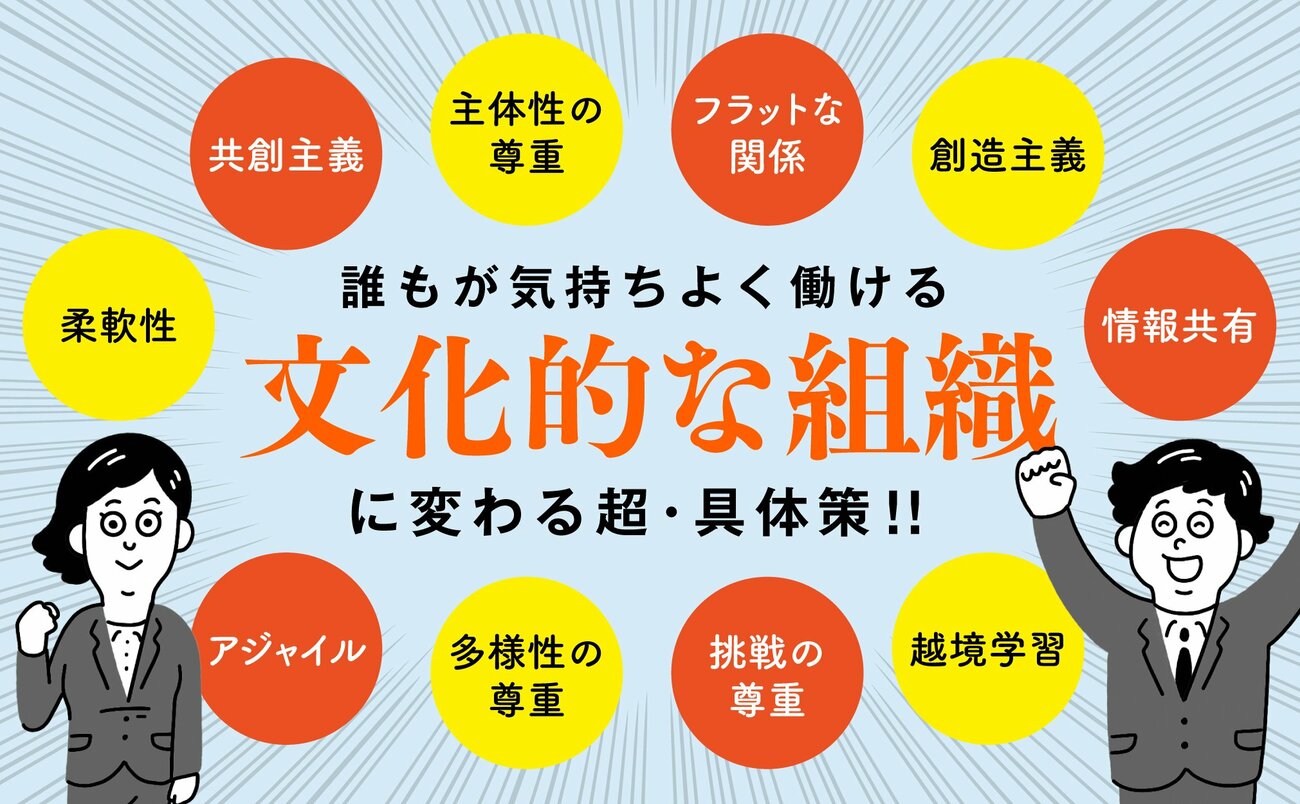

それを指摘したのが、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』。社員、取引先、お客様をうんざりさせる「時代遅れな文化」を指摘し、現場から変えていく具体策を紹介。「まさにうちの会社のことだ!!」「すぐに実践してみます!」と、とくに現場リーダー層を中心に多数の反響があり話題に。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「リーダーのNGな振る舞い」を紹介します。

一方通行の「名ばかり対話」が横行していないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

一方通行の「名ばかり対話」が横行していないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

チーム内で「名ばかり対話」が横行する組織

あなたの部やチームでは、マネージャーとメンバー、あるいはメンバー同士の対話が行われているだろうか。

マネージャーがメンバーに一方的に主張したり、進捗を詰めたりするだけの「名ばかり対話」「独り善がり1on1ミーティング」が横行していないだろうか。

組織を健全に運営するためには、経営と現場の景色合わせ(対話)が必要だ。だがその前提として、現場での景色合わせも肝心である。

これができていないと、マネージャーが現場のリアルを正しく言語化できない。結果、職場の課題を解決できなかったり、経営側に誤った情報が伝わったりしてしまう。

リーダーは監視ではなく観察を

マネジメントの分散や多様なコミュニケーション機会の創出も大事だが、やはり現場での常日頃からの対話を大切にすべきだ。

メンバーの意見や変化に耳や目を傾けているか。メンバーの困りごとや制約条件、能力や意欲、やりたいこと、できることなどを把握できているか。あなたがマネージャーやリーダーの立場ならば、日々メンバーと対話できているか振り返ってみよう。

ここで言う把握とは「監視」ではない。ガチガチな行動監視はメンバーの心理的安全性を損なう。監視されたメンバーはマネージャーや組織そのものに不信感を募らせるだろう。フラットな対話がますます遠のいてしまう。

監視ではなく観察をしよう。

コンディションを尋ねることから始めてみる

その上で、チーム内で対話の習慣を育てるための方法を実践してもらいたい。

新年度の部やチームのキックオフミーティングで対話の場を設けるのもよい。

何を対話したらよいのかわからない人は、まずは相手のコンディションを尋ねるところから始めてみてはどうか。シンプルに「今日のあなたのコンディションはどうですか?」と聞く。そのくらいからでもよい。

皆日々忙しく、なかなか対話に意識が向かないかもしれない。

しかし対話能力の向上と対話習慣の定着は、チーム内の関係性を良くするだけではない。経営層との景色合わせができるようになるのはもちろん、商談など顧客やお取引先との関係構築にもプラスに働く。

メンバー育成の一環だと思って、地道に取り組んでいこう。

(本稿は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、「対話できない組織」を変えるための具体的な方法も紹介しています)