「あなたは会社では、議事録共有までに3日も4日もかけていませんか?」

そう語るのは、これまでに400以上の企業や自治体等で組織変革の支援をしてきた沢渡あまねさん。その活動のなかで、「人が辞めていく職場」に共通する時代遅れな文化や慣習があると気づきました。

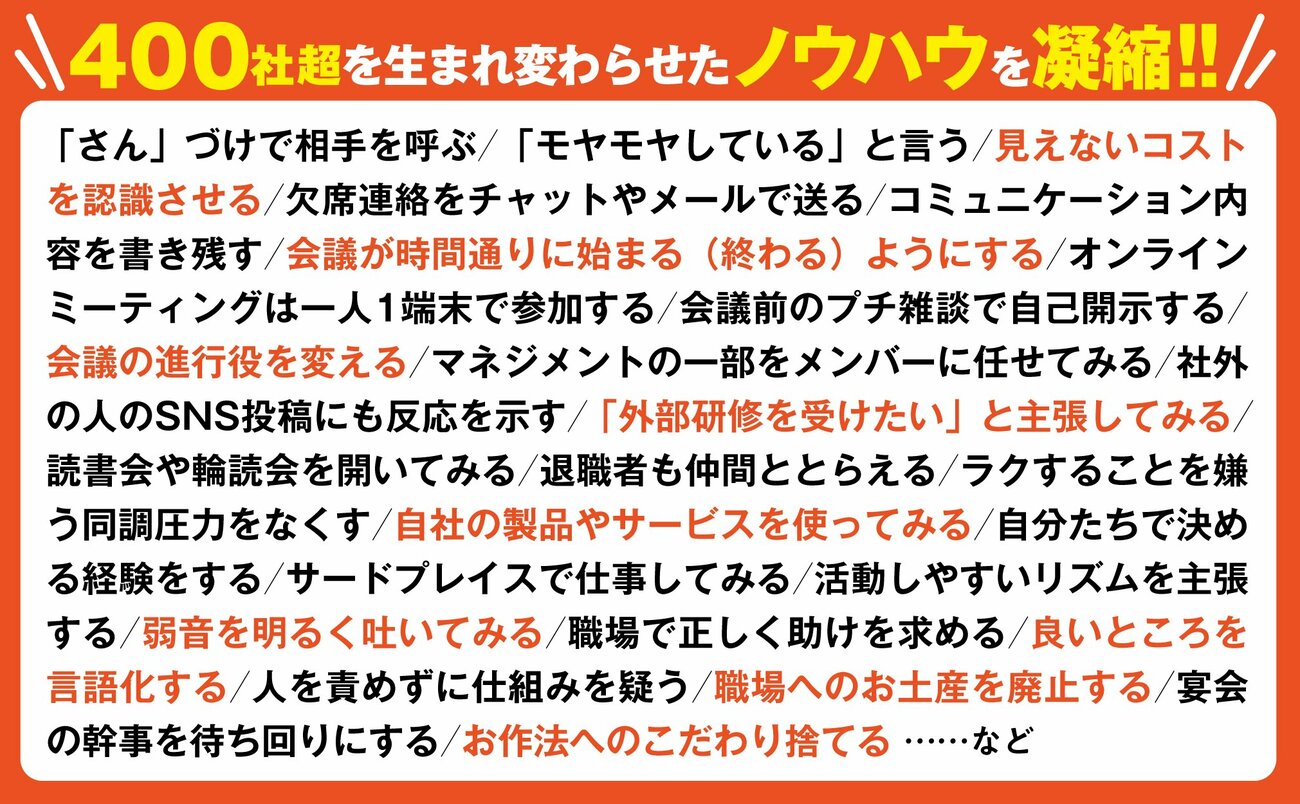

それを指摘したのが、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』。社員、取引先、お客様をうんざりさせる「時代遅れな文化」を指摘し、現場から変えていく具体策を紹介。「まさにうちの会社のことだ!!」「すぐに実践してみます!」と、とくに現場リーダー層を中心に多数の反響があり話題に。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「体質が古い会社の文化」を紹介します。

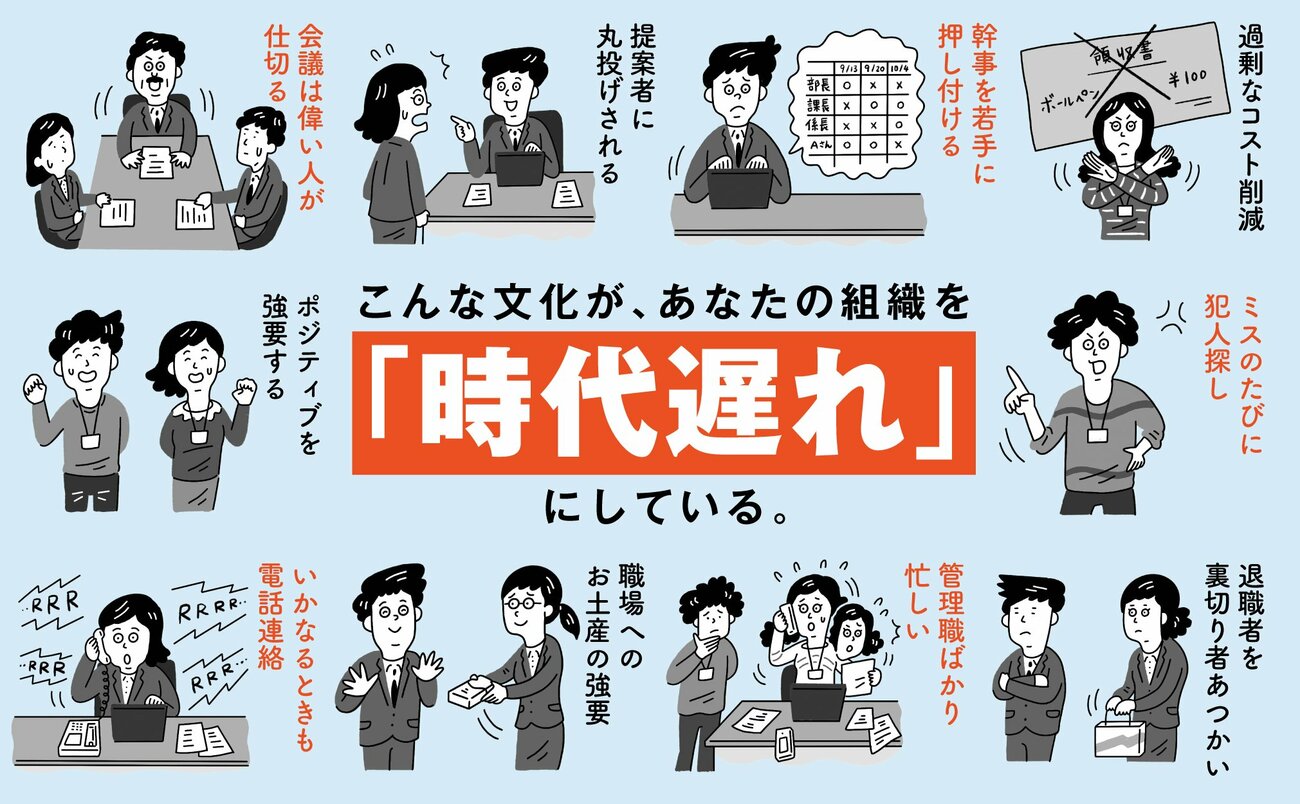

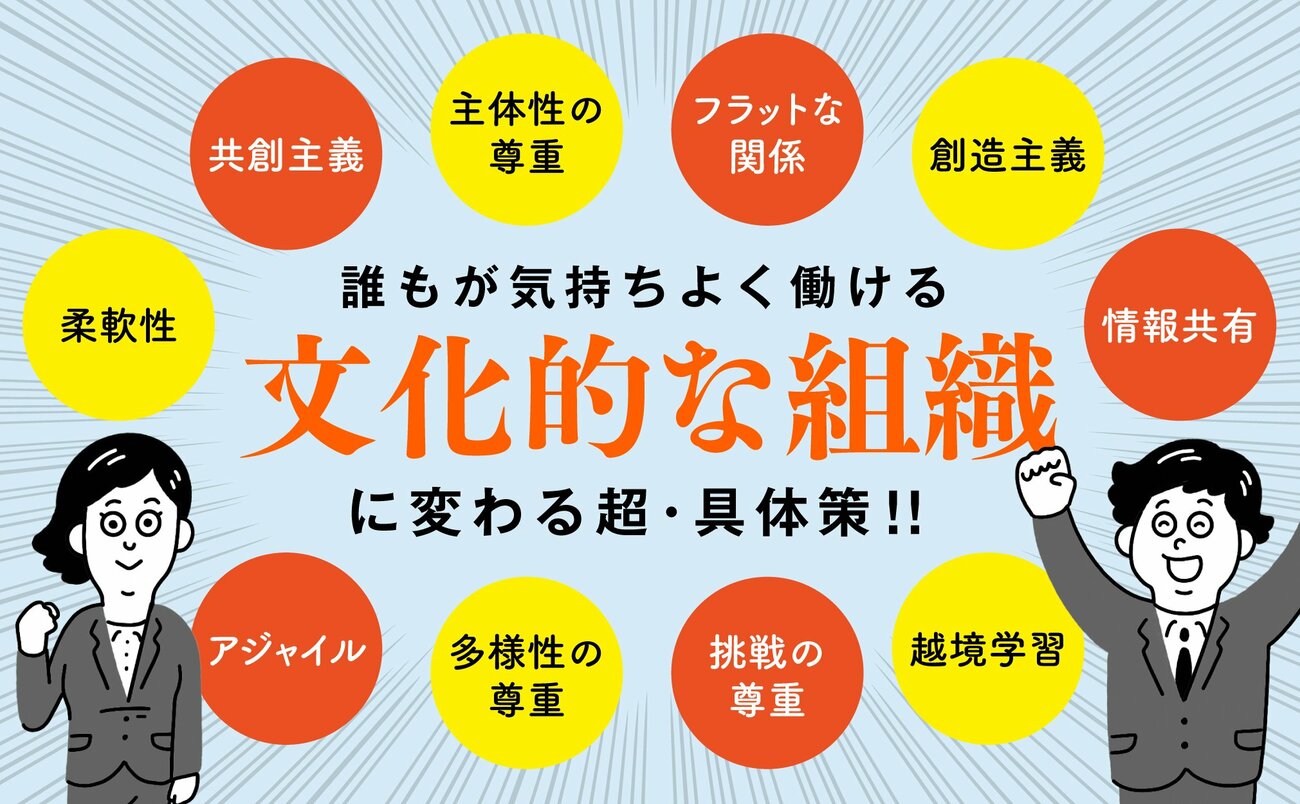

議事録共有までに3日も4日もかかっていないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

議事録共有までに3日も4日もかかっていないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

いつまでたっても議事録が共有されない組織

議事録が共有されるまでに3日も4日も、ひどいと1週間以上も待たせる組織がある。

議事録共有の遅れは、場にいなかった第三者も含めたその後のアクションの遅れにつながり、意思決定の質にも影響する(もっとも、議事録などなくても各自速やかに次のアクションに移すことができるのが理想だが、組織や関係者の数が多くなるとそうもいかない)。

さらには議事録を出すのが遅い組織は、意思決定が遅い組織、アクションが遅い組織だと思われる。ITに対する感度も低く、他社の人たちから「この会社、大丈夫か?」と不安に思われても仕方がない。そうなると社外の人たちとの共創も遠のく。

議事録の遅れが人間関係をギクシャクさせる

また、遅い議事録は人間関係をいたずらにギクシャクさせる。

たとえば、ある部署の人が議事録の共有を待たずしてアクションを起こした結果、意思決定者や他部署の参加者から「そのアクションに合意した覚えはない」「なに先走っているんだ」とモノイイされ、手戻りすることもある。スピード重視で行動したのに悪く言われては、本人としても面白くない。

なにより人は忘れっぽい生き物である。時間が経てば経つほど、自分たちの都合のいいように記憶が上書きされる。

その結果、いざ議事録の確認を求められたときに「そんな発言をした覚えはない」「あれは、そういう意味で言ったのではない」など、出席者から悪気なくちゃぶ台返しされる。結果、いつまでたっても議事録が完成しない。負のスパイラルである。

議事録の作成を遅延させる組織の病

この問題、単に議事録作成者の言語化能力や仕事のスピードなど、属人的な能力の問題で片づけてはならない。組織的な病である可能性が高い。以下、なかなか議事録が出てこない職場の主な病状を挙げてみた。

①発言者の意図が不明

そもそも何を言っているのかわからない。

皆、思い思いの発言を雑に繰り返す。

あのときの部長の発言は指示なのか、参考情報の提示なのか、あるいは単なる感想やつぶやきなのかがわからない。

ざっくばらんなアイデア出しの場ならさておき、意思決定のための会議であれば雑すぎる。意図が不明な発言の応酬が、議事録作成者に内容の理解といった手間を押し付け、議事録の作成を遅れさせる。

②完璧主義

完璧さや美しさに異様にこだわる。

議事録の内容が一字一句、各自の発言内容と相違がないことを、いわゆる「てにをは」に至るまで神経質なまでに確かめる。ゆえにその確認に時間がかかっている場合もある。

テキストファイルやチャットの簡易なメモでは許されない。必ず所定の様式のドキュメントに綺麗に書き残す、出席者は職位順に記述しなければならないなど、お作法にもとことんこだわる。こういった完璧主義が余計な手間を生む。

もちろん正確性や格式が重視される会議の議事録であれば完璧主義を貫く合理性もあるだろう。しかし、すべてがそのような性質の会議ではないはずだ。

③ITリテラシーが低い

単純に、便利な方法を知らない。

たとえばZoomやTeams会議などを活用したオンラインミーティングであれば、画面共有機能を駆使し、議事録のファイルやチャット画面を共有しながらその場で議事をメモすれば、後で議事録を作成したり確認したりする手間も省ける。

しかしながらそのような方法を知らない、あるいは能力がない、または許されない。その結果、時間が経ってからの議事録作成と確認行為を余儀なくされる。

これらの症状が積もり積もると、あなたの組織はスピード感がなく、コミュニケーション不全の体質へと陥っていく。

(本稿は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、「議事録作成に時間をかける文化」を変えるための具体的な方法も紹介しています)