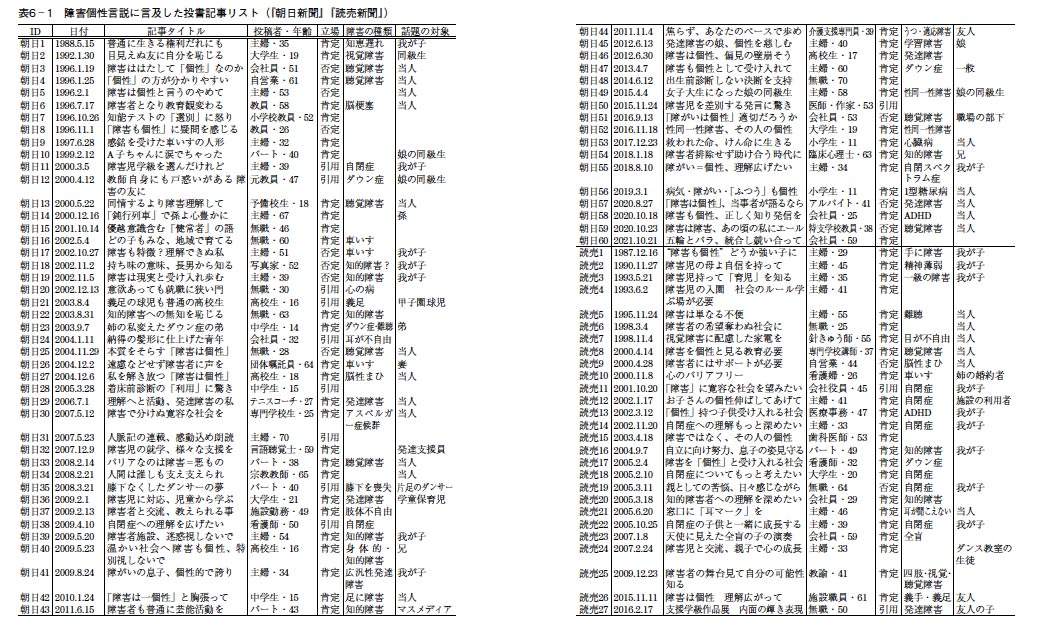

表中にはそれぞれのケースに対して、「障害も個性」というテーゼに対する態度の違い(肯定か、否定か、あるいは単なる引用か)のほか、話題として挙げられている障害の具体的内容(原則として原文からそのままを転記)や、同じく話題として挙げられている障害者と投稿主との関係(当事者か、家族か、知人か、など)についても、判明する限りの情報を追記しておいた。

(編集部注/抜粋元の著書では多数の投書の分析がありますが、本記事では略しています)

同書より

同書より拡大画像表示

総じて障害個性言説をめぐる状況は、きわめて複雑な様相を呈していると言えそうである。そこに掲げられた共生社会への理想主義は、一方では多くの人々を惹きつけながらも、他方では強い反発も喚起しているのである。

しかもそれを肯定する立場と否定する立場の境界は、決して単純に健常者と障害当事者との間にあるのではない。同じ障害当事者の中でも、これに対する態度はまったく人それぞれである。つまり障害個性言説は、きわめてアンビバレント(両義的)な存在として、人々の間に流通し続けているということになる。

ではこのアンビバレンスが生じてくるメカニズムは一体どのように説明できるだろうか。ここでは個性概念それ自体のほうに照準する立場から、こうした状況についての仮説的な整理を試みてみることにしたい。

ひとつの側面として、それは「包摂のレトリック」であるがゆえの葛藤として解釈できるのではないかというのが本稿の見解である。具体的なところとしては、さしあたって以下の3つの位相の存在が指摘できるように思われる。

大きすぎる

「障害者」のカテゴリー

第1にそれは、ノーマルへの「包摂」に対して、これを是認する立場と拒絶する立場の間の齟齬である。