「上下関係」だからこそ、アドバイスは難しい

しかも、アドバイスは相手の劣等感を刺激し、マイナス感情を引き起こします。

特に、職場の「上司部下」関係のように、そもそもの関係性が「上下関係」、つまり「優越VS劣等」の関係であればなおさらです。

「上」から「下」へ指導・アドバイスがされることで刺激された劣等感は陰性感情を引き起こし、理性に強烈なブレーキをかけます。

すると、どんなに有用なアドバイスも頭に入らない。アドバイスは、二重、三重の厳しい条件をクリアした時にしか効果を発揮しない。それは脳の仕組みからも明らかなのです。

ミラーニューロンの働き

二つ目はミラーニューロンの働きです。

これは近年発見された脳の神経細胞で、相手の行動を観察しているときに相手の脳と同じ部位が活動する神経細胞のことで、人間の共感機能に大きく影響していると考えられています。

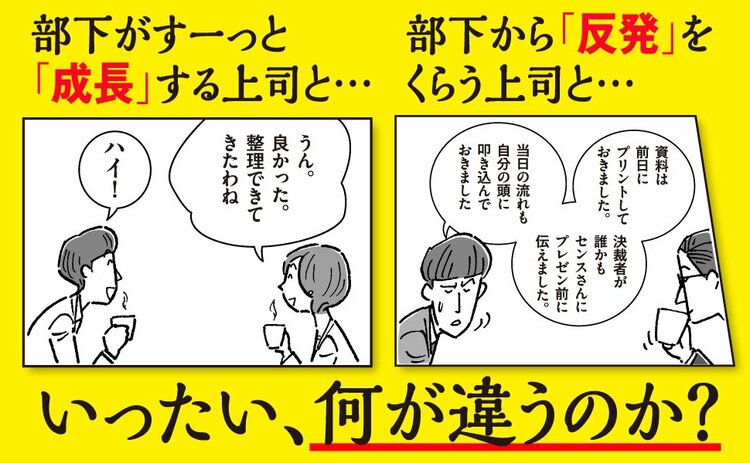

上司が部下にアドバイスする際に、無意識に部下を否定するかのような表情や振る舞いや言葉を選んでしまうことで、部下も上司と同じ脳の部位が反応します。

すると、部下も上司に対して否定的な反応が出てしまいます。これが上司にアドバイスをされた際の「反発」につながります。

同様に、「無気力」に対してもミラーニューロンが働きます。

上司が部下にアドバイスをする際に否定的な気持ちから「がっかり」したり、「無気力」になったりするかもしれません。

もしも部下が、このときに上司の言動を観察していたとしたら、脳の同じ部位が反応して、部下自身も「落胆」や「無気力」を感じる可能性があります。

アドバイスが危険な「生物学的」な理由

人間はあらゆる動物のなかで、最も弱い動物です。

相手を攻撃する強い爪や牙もなく、走る速度も遅い。その弱い動物が生き残るためには、二つの機能を強化する必要がありました。

一つは「危険察知能力」を磨き、いち早く危機を見つけ素早く逃げるという機能です。

人間の脳は危機を察知するために恐れ、焦り、不安などの感情を生み出し、その働きを脳の中で優先することで生命を護ってきました。

二つ目は「共感性」を高める機能です。

人間は弱い動物であるがゆえ、群れをつくり互いに協力し合うしかありませんでした。

その過程で、集団生活に適合するように、脳が「共感機能」を発達させてきたと考えられています。

つまり、人間が自分の命を護るために最適化してきた脳の反応が、上司と部下という「優越VS劣等」ポジションにより過剰反応を引き起こし、アドバイスの効果がなくなっているということ。

以上のように、生物学的観点から「アドバイスが逆効果である」ことを説明することができるのです。

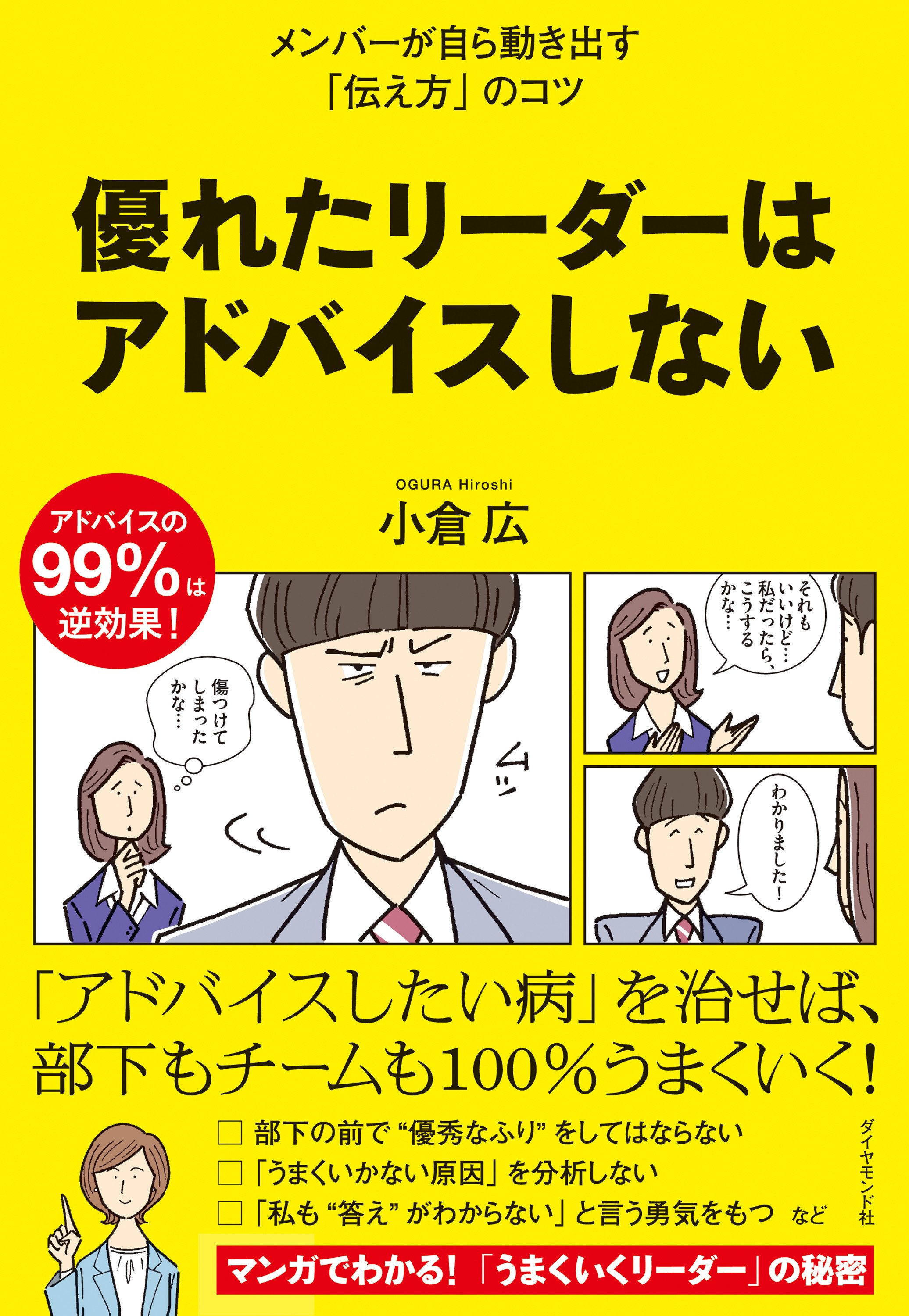

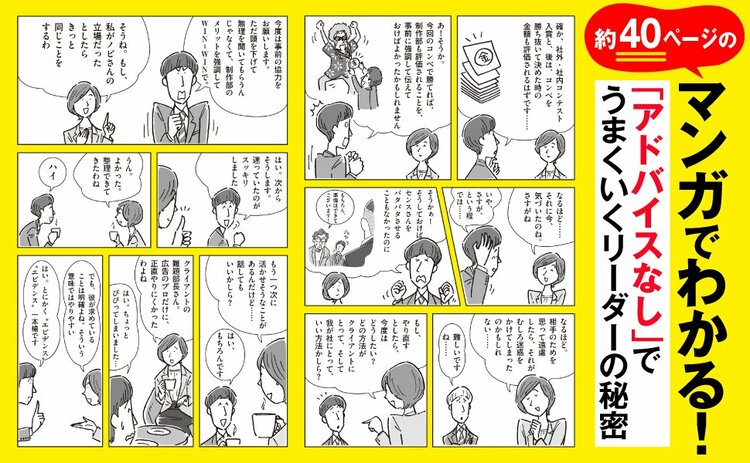

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。