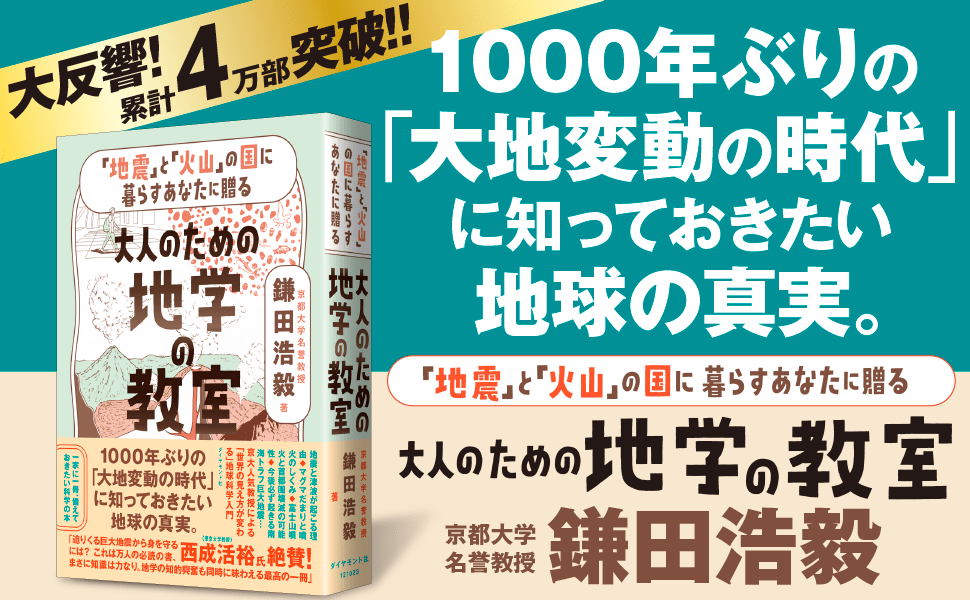

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

地下資源と火山の活動

ちょっと地下資源を詳しく見てみましょう。

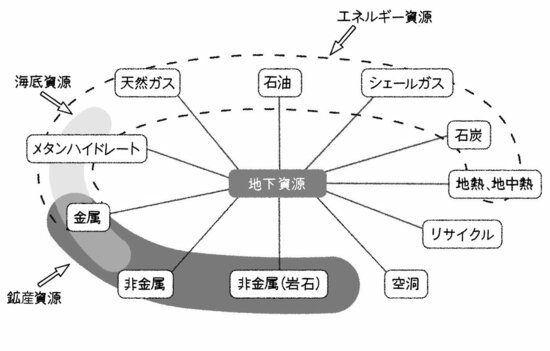

図は「地下資源」というものを、おおまかにわけたものです。

図 地下資源は鉱産資源、海底資源、エネルギー資源からなる ※参考資料:西川有司『地下資源の科学』(日刊工業新聞社)の図を一部改変(イラスト:田渕正敏)

図 地下資源は鉱産資源、海底資源、エネルギー資源からなる ※参考資料:西川有司『地下資源の科学』(日刊工業新聞社)の図を一部改変(イラスト:田渕正敏)

地下資源は鉱産資源とエネルギー資源と海底資源にわけられます。

そこで代表的な鉱産資源である金がどのようにできるかというと、火山が関係しています。

金ができるまでのメカニズム

火山はマグマという高温物質が噴き出してできたものですが、マグマは摂氏1000度に近いため、地中でその近くにある地下水は熱水に変わります。

そして熱水は地中に含まれている多種の金属を溶かし、「鉱脈」をつくります。鉱脈とは岩石の割れ目が鉱石によって満たされたものですが、そこには金を含めて多種の金属が含まれています。

これはいまも活動している火山(活火山)に限った話ではありません。火山にも寿命があって、終わりに近づくと、噴火はしないけれどマグマはまだ熱いという状態になります。

すると、その熱が地下水を温め、その温まった地下水が上方にいく。すると、地中でゆっくりと循環するんです。

このように、熱い地下水が鉱産資源となるような成分を溶かして、冷たいところでその成分を沈殿させる。この過程は精妙で、一定の物理条件下でしか起きない。

その条件を研究するのが「鉱床学」という学問です。

いずれにせよ、結果として金、それに銀や銅、鉛、亜鉛などの多くの地下資源がこうしたメカニズムでできるわけです。

東北地方の地下資源

なお、東北地方には銅、鉛、亜鉛などを含む黒鉱鉱床がありますが、それは日本海の海底でできました。

2000万年前から1500万年ぐらい前の日本海の海底では火山が連なっていて、それらが激しく噴火した歴史があります。

海底火山の地下で熱水がグルグルと回って、金属をある場所に濃集させた。やがて、その場所が隆起して現在の陸上になった。

秋田県や山形県などの東北地方の日本海側にはそういう黒鉱鉱床がたくさんあるんです。地下資源には、ガーネットやエメラルドのようにピカピカ光って宝石として扱われているものもあります。

ダイヤモンドができるまで

同じく火山由来の代表的なものとしてはダイヤモンドがあります。ダイヤモンドは炭素だけで構成されていて、地下深くのものすごく圧力が高いところでつくられます。

炭素でできているのに、なぜあのように透明で美しいのかというと、結晶に余計なものが混じっていなくて構造が緻密でしっかりしているからです。

さて、日本の地下資源を語る際に欠かせないのが石灰岩です。石灰岩は先ほどお話しした火山の活動でできるものとは違い、真珠と同様のでき方で生物が起源です。

ただ、火山がまったく関係ないかというとそんなことはなく、プレート運動が関わっています。

サンゴ礁と火山

石灰岩はサンゴ礁などが固まってできましたが、サンゴ礁がつくられたのは主としてハワイやトンガなど熱帯域の火山の周りにできた浅い海です。ちなみに、サンゴ礁は現在でも温かく浅い海に生息しているので、こうした性質から過去の環境が推定できるわけです。

サンゴ礁に覆われた海洋島の火山は、海洋プレートの移動にともなって、だんだん海の底のほうへと没していきます。海洋プレートは、最終的には大陸プレートの下に潜り込みます。その際、石灰岩は海底にたまった砂や泥と一緒に大陸プレートに付け加えられます。

このようなプロセスでできた地層を「付加体」といいますが、これが日本の石灰岩の起源なんですね。

石灰岩の自給率は100パーセント

面白いことにストーリーはこれだけではなく、日本列島は太平洋プレートとフィリピン海プレートが潜り込みながら押すことで、ゆっくりと隆起してきました。

北アルプスや南アルプスなど、いずれも1億年前とか3億年前の古い岩石が隆起して高い山になっています。

そうすると、石灰岩が陸上でも採掘できる。このような歴史があって、日本では石灰岩をたくさん採ることができ、その自給率は100パーセントなんです。

いろいろな条件が重なって、日本にはたくさんの石灰岩があるわけですが、たとえば石油も世界のあちこちに偏在していますよね。

中東とか、アメリカ南部とかね。それはなぜかというと、やはりそういう地学的な条件があってそこにたまったわけです。

そういうことを研究するために、石油地質学や石炭地質学があるんです。

それらを総合的に研究するため、国立の地質調査所が世界中で設立されたわけですね。

セメントなどの原材料として有用

話を石灰岩に戻すと、石灰岩はほとんど唯一といっていい、輸入せずにすむ鉱産資源です。

石灰岩はセメントの材料、建築材料、建設材料で使うわけだから、日本はとても助かっています。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。