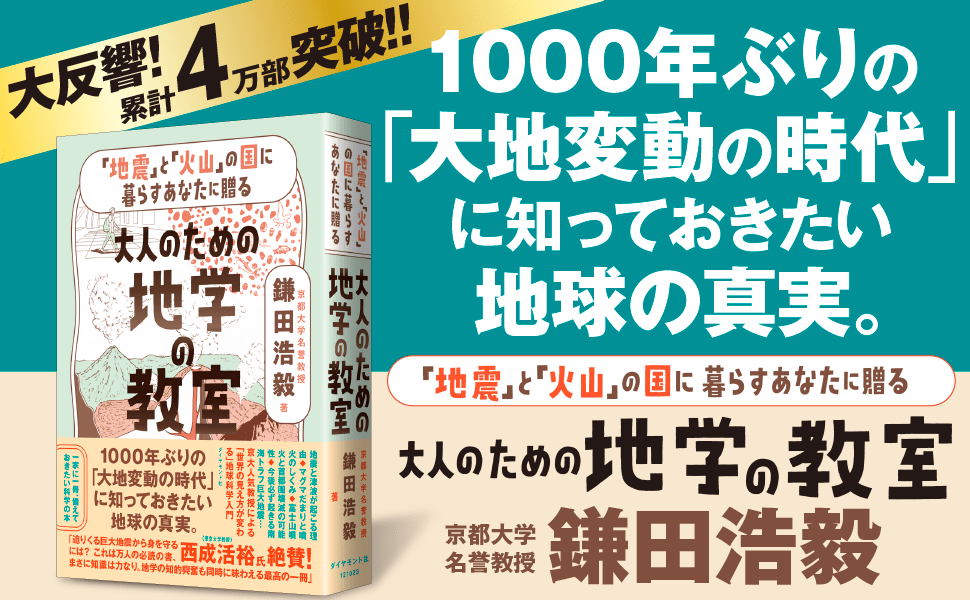

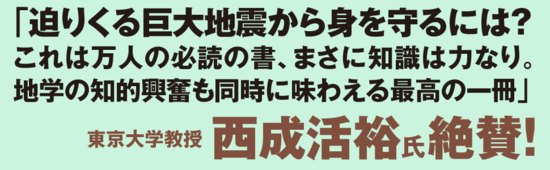

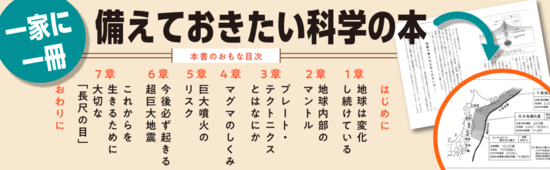

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

温泉と「地震の巣」

地震や火山は脅威ではありますが、忘れてはいけないのは、地震や火山から私たちはさまざまな恵みを受けていることです。

日本列島の居住や農業に適した平野や盆地は、それらの縁の部分に地震を起こす断層があり、それがときどき動くことにより山ができたことで形成されてきました。

つまり、長い時間をかけて、山から流れてきた土砂が平坦な土地や豊かな土壌をもたらしたのです。

見方を変えれば、私たちは地震がくるところに好んで住んでいるのです。

こうした土地は、人間にとって住みごこちがよく、利便性もよいため、私たちは何千年も「地震の巣」の上に住み着いてきたのだといえるでしょう。

活断層に沿って山越えの街道になる谷もできますし、温泉や湧き水をもたらすのは、岩盤を割る断層のおかげでもあるのです。

数千年に一度、直下型の地震という災害がくること以外の長い期間、私たちは恩恵を受けて暮らしているのです。

貞観地震と祇園祭

このように、長いスパンで自然現象をとらえる見方は、地球科学的な視点で見ることで、僕は「長尺の目」と呼んでいます。

さまざまな現象を人間の一生を超えた長いスケールのマクロな視点・長尺の目で見ることで、物事の異なった面や意外な面など、それまで思いつかなかったような顔が現れてくることがあるのです。

2011年3月に発生した東日本大震災はとても大きな規模の地震です。

前回、同じような大地震が起きたのは平安時代869年の9世紀で、貞観地震といいます。ちなみに869年は京都の祇園祭がはじまった年です。

貞観地震という天変地異が起きて非常にたくさんの人が亡くなったのです。その当時、亡くなった人々の鎮魂を担うため祇園祭がつくられたといわれています。

そして、そこからはまるでピアノのCoda(コーダ)のように日本列島で地震が増えたんです。大きなものとしては9年後の878年に関東地方南部で相模・武蔵地震が起きました。

さらに相模・武蔵地震の9年後の887年にはまた仁和地震という海の巨大地震が記録されています。

9世紀の状況は現代日本と似ている

日本列島の大きな地震は東からはじまって首都圏に立ち寄り、それから西へ移動しているんですね。

9世紀と最近の日本の比較をしてみると、重要なことに気づきます。9世紀の状況はいまの21世紀によく似ています。

貞観地震は東日本大震災、その9年後の相模・武蔵地震は首都直下地震、さらにその9年後の仁和地震は南海トラフ巨大地震と対応します。

つまり、1000年ぶりの大きな地震が10年前に起きて、地盤は不安定になり、地震や噴火などが起きやすい大地変動の時代の時計の針が進みはじめた。

「1000年時計」が示すもの

これを「1000年時計」とでも言いましょうか。

ちなみに相模・武蔵地震は貞観地震の9年後に起きたけれど、それを現代で考えると2011年に9年を足して2020年です。

2020年はオリンピックが開催される予定だったから、僕たち地球科学者はそのタイミングで首都直下地震が起きるんじゃないかと心配していたんですよね。

幸い起きませんでしたが。でも、「もう起きないってことですよね?」と聞かれたら答えはわかりません。

ただ、まだ誤差の範囲だし、首都直下地震はもうスタンバイ状態でエネルギーをため込んでいるというのは間違いない。

また、仁和地震が起きたのは相模・武蔵地震の9年後です。こちらもいまの時代に当てはめると2011年プラス9年プラス9年で2029年です。

誤差を考慮すると、おおむね2030年代です。

南海トラフ巨大地震と100年時計

一方、1000年時計とは別に100年ごとに動き出す100年時計もあります。

それは南海トラフ巨大地震の周期で、この周期はけっこう規則正しく、次はちょうど3回に1回の三つの地震(東海地震、東南海地震、南海地震)が連動する番にあたります。

1000年時計を見ると、やはり内陸地震は東日本大震災の前よりも5倍ぐらいに増えています。

その後、直下型地震はだんだんと減ってはいるけれど、それでも茨城県や千葉県などで地震が多い。長野県も多いし、地域でいうと北陸地方も多いですよね。

この状況は起点の東日本大震災から30年ぐらいは続きます。なにより、エネルギーをため込んでいる首都直下地震がまだ起きていない。

その一方で、100年時計の南海トラフ巨大地震の予測があって、それに向けて西日本は直下型地震がだんだんと増えていく。

2030年代は要注意

だいたい2038年がピークになるというデータもあるけれど、僕はわかりやすく2030年代としています。

だから1000年時計の地震は、これから減ってはいくけれど、まだ首都直下地震を含めて地震が起きやすいという話と、100年時計の地震がこれから増えていく話の両方があって、それが2030年代に重なるということです。

日本列島がほんとうに大変なことになる。ご理解いただけましたでしょうか? 僕たちはまさに「大変動の時代」に生きているということですね。

参考資料:【京大名誉教授が教える】首都直下地震で「最も被害が大きいと予想されるエリア」とは?

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。