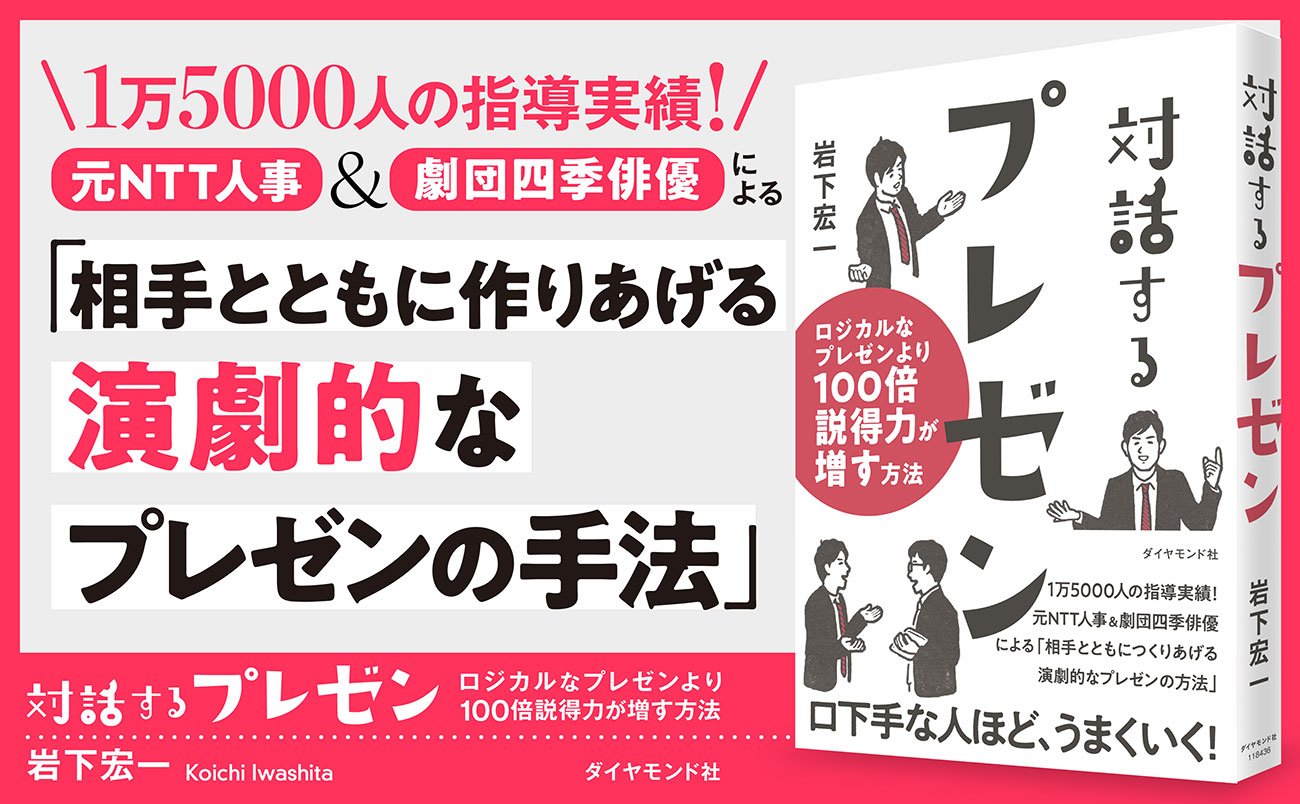

プレゼンを、「一方的な説明」から「対話」に変えること。話題の書籍『対話するプレゼン』の著者、岩下宏一は、「話し手からの効果的な質問が、聞き手との距離感を一変させる」と言います。本記事では、プレゼンの場を「一方的に説明する場」から「対話の場」に変えることを提案した『対話するプレゼン』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「2種類の質問」で聞き手との距離を近づける

1対多のプレゼンでは、どうしても「話す側」「聞く側」に分かれがちです。

ところが、ここで説明する2種類の質問を使いこなすことで、聞き手との対話を自在に行うことができるようになるのです。

有名なプレゼンやスピーチを見ると、この聞き手との対話を巧みに使っていることがわかります。

聞き手と対話するには、次の2種類の質問を順番に行うのが効果的です。

①全員に「クローズド・クエスチョン」で問いかける

→②個人「オープン・クエスチョン」で問いかける

「クローズド・クエスチョン」とは、選択肢が限られた質問のことです。

「はい・いいえ」や選択肢を指定する形で答えられる質問です。

「オープン・クエスチョン」とは、自由に答えることができる質問のことです。

「いつ」「何」「なぜ」といった5W1H(When、Where、Who、What、Why、How)を用いる質問が典型的です。

例を見てみましょう。以下は実際に私が講演などの自己紹介で行うものです。

1対多でのプレゼンにおける2種類の質問の例

①全員にクローズド・クエスチョン(選択制の質問)で質問する

「さて、ちょっとお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。劇団四季の上演しているミュージカルの名前を何か知っている、聞いたことがある、という方、手を挙げてみていただけますか?…けっこう、おられますね。6割くらいでしょうか。ありがとうございます」

②個人にオープン・クエスチョン(自由回答の質問)で質問する

「では、手を挙げておられるそちらの方、お尋ねしてもいいですか。どんな名前をご存じですか? うろ覚えでもよいので教えてください」

「『美女と野獣』とか、猫の出ている……『キャッツ』ですか? 聞いたことがあります」

「『美女と野獣』と『キャッツ』!! 2つも挙げられたら素晴らしいです。両方とも名作ですね。ちなみにご覧になったことはありますか?」

といったかたちです。

「2種類の質問」のコツ

少し説明します。

①全員にクローズド・クエスチョン(選択制の質問)で問いかける

最初にこちらの質問を使う理由は、大きく2つあります。

1つ目は、全員に問いかけることで、会場全体の空気を和らげられるからです。

「該当する方、手を挙げてください」と言われて聞き手の身体が動き始めた瞬間に、会場の空気がふっとあたたまるのを感じることができます。

私は研修や講演に行くと、開始後とにかく早めに対話を始めます。

自分もリラックスできるからです。

2つ目は、対話のできる個人を把握できるからです。

クローズド・クエスチョンを使うことで、次にオープン・クエスチョンを投げかける対象を自然に絞り込むことができます。

たとえば、「劇団四季のミュージカルを知っている方はいますか?」と全体に問いかけて手を挙げてもらうことで、その次に「具体的にどの作品が印象的でしたか?」と個人に質問しやすくなります。

一方、いきなり個人を指して「そこのあなた、劇団四季の演目を知っていますか?」と尋ねると、もし答えられなければ、その人は黙り込んでしまい、会場全体が緊張する原因になりかねません。

②個人にオープン・クエスチョン(自由回答の質問)で問いかける

次に個人へのオープン・クエスチョンです。

話し手が自由に動ける場合は、相手にできるだけ近づきましょう。

離れたままでやり取りすると、相手は大きな声を出さざるを得ず、緊張を感じやすくなります。

一方、隣に立って話をするなど、近づくことで相手もリラックスし、自然な対話が可能になります。

また、問いかける前に必ず「お尋ねしてもいいですか?」と断ってから質問することです。

そうすることで、尋ねられる側も心の準備ができ、焦らずに答えることができます。

以上が、2種類の質問を使うコツです。

この2種類の質問を使うことで、プレゼンの場が、聞き手と対話する場に劇的に変わるのです。

やってみてください!