最後まで飽きずに読める文章はここが違う!

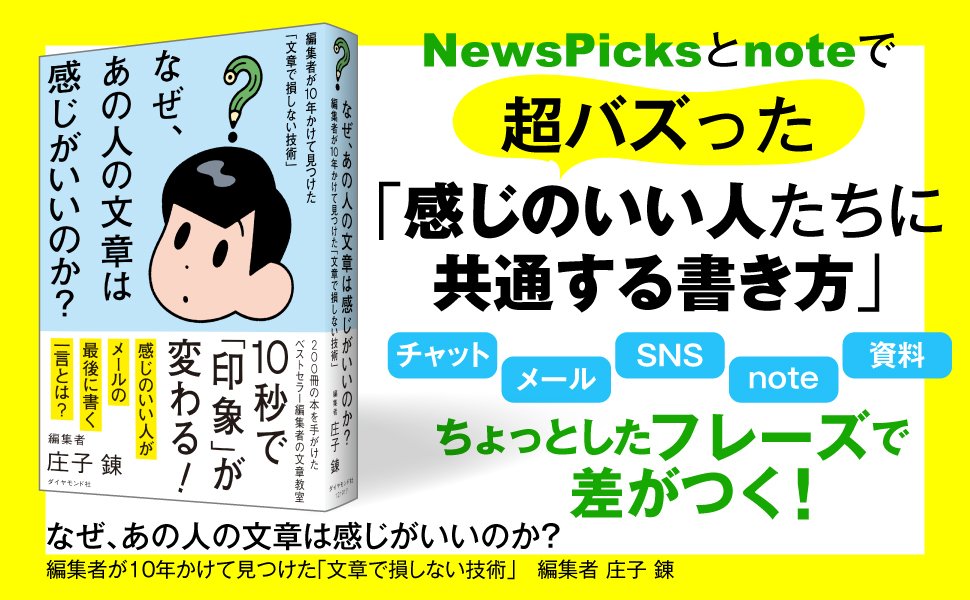

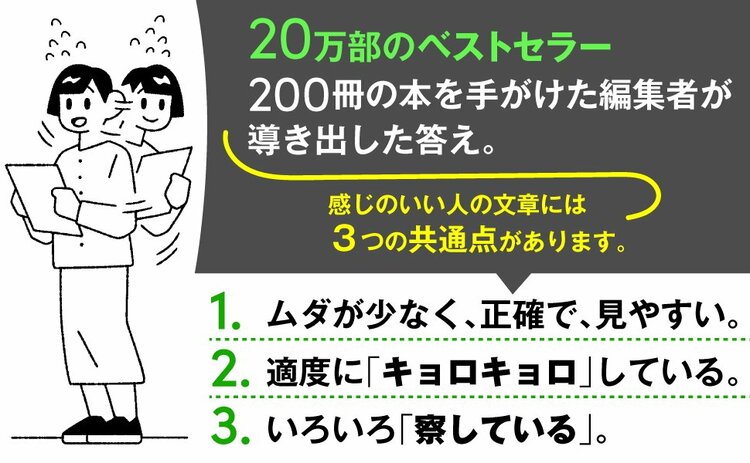

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

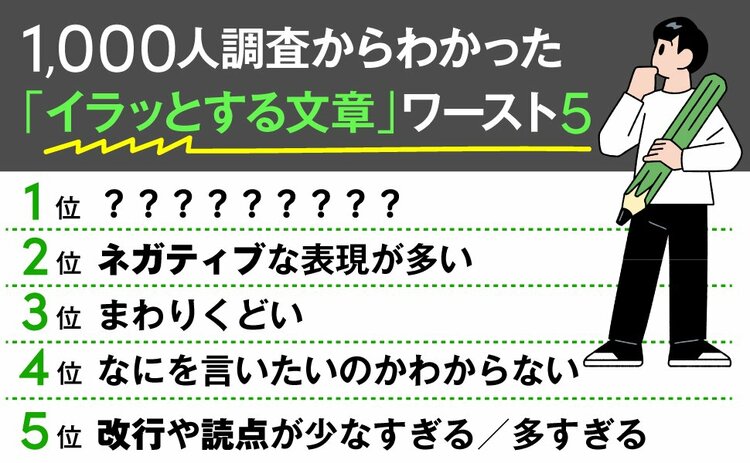

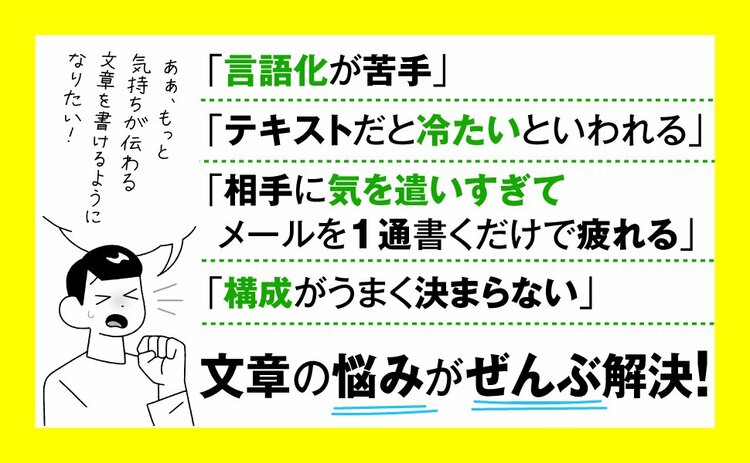

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「コンパス片手に冒険できる構成」のつくり方

最後まで飽きずに読める文章に共通すること。それが「構成」です。

ここでは、型にはまりすぎず、「読み物としてのおもしろさ」を出せる、いわば「コンパス片手に冒険できる構成」をつくるポイントをお伝えしましょう。

コンパス片手に冒険できる構成は、次の4ステップで作成します。

1 「2W2O」を言語化する

2 切り口を決める

3 見出し候補を出して並び替える

4 全体の流れを3回リピートする

どれもすごく簡単です。それぞれ見ていきましょう。

①「2W2O」を言語化する

下準備として、まず「2W2O」を決めます。

ノートに書き出すなり、スマホのメモ帳にまとめるなり、好きな方法で次の4つを言語化しましょう。

●------------------------------------------

・Who

誰に向けた文章なのか。承認を得るためなら「決裁者」でしょうし、実用的なコンテンツなら「◯◯の悩みをもつ人」となるかもしれません。年代、性別、地域、難易度、習熟度などで絞るのもいいかもしれません。あるいは「こういう文章(記事、本、ブログなど)が好きな人」みたいな決め方でもいいと思います。

いずれにせよ、ターゲットをある程度決めておきます。

・What

なにについて書くのか。テーマですね。ここはぼんやりでも決まっていることが大半だと思うので、改めて言語化するくらいで大丈夫です。

・Outcome(1)

どうなってほしいのか。(1)とついている理由は、2つとも「Outcome(結果)」だからです。

1つめのOutcomeは、読み手にどうなってほしいのか。「気づきを得てほしい」「買い物の参考にしてほしい」「自分に自信をもってほしい」「くすっと笑ってほしい」。なんでも構いません。その前で決めた「誰に/なにを伝えて」に続く読者のゴールを考えます。

・Outcome(2)

2つめのOutcomeは、自分はどうなりたいのか。「バズりたい」「評価されたい」「感謝されたい」「あの人に読んでもらいたい」「自分を表現したい」など欲望ど直球で問題ありません。欲がない人でも「せっかくなら多くの人に読んでもらいたい」くらいの気持ちはあるはずなので、素直な心で自問自答してみてください。

------------------------------------------●

②切り口を決める

次は、ステップ1で言語化した4つの要素をすべて満たす切り口を考えます。1つも漏れがあってはいけません。

といってもWhoとWhatは強く意識しなくても満たせると思うので、実際には2つOutcomeを満たせるかどうかが切り口のポイントになります。

では、切り口を考えるときの視点を3つ紹介しましょう。

すべて満たす必要はなく、どれか1つ、ケースバイケースで選んでOKです。

●------------------------------------------

・テンプレートを活用する

「知識ゼロでもわかる」「知らないと損する」「私が◯◯した理由」「完全ガイド」「おすすめ30選」のように、よく見かける切り口を採用する方法です。よく見かける切り口はそれだけ普遍的ともいえるので、検討する価値は十分にあります。

・「自分(書き手)の強み」をかけ合わせる

「世界40カ国を旅して見つけた」「元警察官が教える」「50人の新入社員を指導して気づいた」など、自分ならではの経験や実績を織り交ぜた切り口を考える方法です。よりキャッチーに見せたいなら、数字を入れるのがおすすめです。

・読み手に合わせる

1つめのOutcome「読み手にどうなってほしいのか(読者のゴール)」を最優先の軸にする方法です。たとえば「正確な知識を身につけること」がゴールなら「しっかり解説」みたいな切り口になるでしょうし、「短時間で知ってほしい」がゴールなら「3分でわかる」になるかもしれません。読み手の立場になったときに、どういう切り口だったら読みたくなるかを深掘りしましょう。

------------------------------------------●

③見出し候補を出して並び替える

切り口まで決まったら、いよいよ本格的に構成(曲がり角をいくつ設定するか)を考えます。

最初は表現や流れを気にせず、切り口から思いつく限りの見出し候補を出していきましょう。テーマの中心から「拡散モード」で思考を拡げたあと、「収束モード」で整理していきます。

拡散モード → 収束モード。この順番です。

たくさんの見出しをリストアップしたあと、改めて見直してみると「あれ? これって全体のテーマから外れてるな」と気づくものが出てきます。そういう場合は、順番を変えるだけでなく、大胆に削ることも検討します。

④全体の流れを3回リピートする

最後に、できた構成を確認します。ここまでくると「構成はかたまったから書き始めよう!」と気持ちがはやるかもしれませんが、ちょっと待ってください。

できた構成は最低でも「3回」、頭のなかで流れを思い描いて違和感がないかどうか確認しましょう。

「これは最初にもってきたほうがいいな」「こことここは統合しよう」といったことに気づくかもしれません(そしていざ書き始めると、再びなにか気づきがあると思いますが)。

これで「コンパス片手に冒険できる構成」の完成です。

ここからは思いつくままに書き進めてみてください。アドリブ、行き当たりばったりで構いません。自由に書いたとしても、見出しがアンカー(錨)の役割を担ってくれるので、大きく道を外れることはないはずです。

一方で「もっと構成をかためてから書きたい」という人は、見出し内の流れをより精緻に決めたうえで書き進めてみましょう。前の記事で紹介した「序破急」「起承転結」「PREP法」を用いてみてもいいと思います。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子 錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。