ウクライナ侵攻後の

注文の増加には要注意

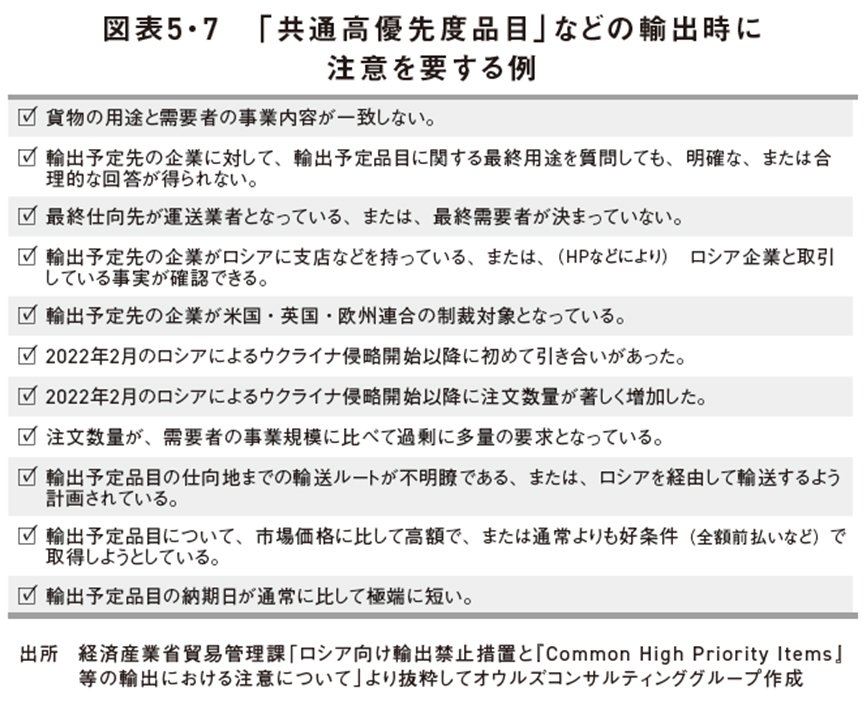

また、迂回輸出となることを防ぐために、「貨物の用途と需要者の事業内容が一致しない」「最終仕向先が運送業者となっている、最終需要者が決まっていない」「ロシアのウクライナ侵攻後に初めて引き合いがあった、注文数量が著しく増加した」などの場合は注意するよう求めている(図表5・7)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

米国やEUも迂回輸出阻止のために規制を強化している。米国は、日本同様、迂回輸出に関与しているリスクが高い団体のリスト掲載を進め、法人名義が変更されても対応できるよう、それら団体が使用する住所を特定してリスト化している。新たな迂回輸出が見つかれば、その抜け穴を防ぐために規制が強化されるという、いたちごっこが続いている。迂回輸出への関与の疑いで多くの中国企業が制裁対象となったことに中国は強く反発し、対抗措置発動にも言及している。

温室効果ガスの排出削減では、上流の原材料調達から下流の製品廃棄に至るまで、サプライチェーン全体が算定対象となる(「スコープ3」)ことはよく知られているが、これは人権でも安全保障でも同様ということだ。

人権侵害に加担するビジネスは

もはや世界中で許されない

戦争や人権侵害への関与が非難されるのは、貿易取引だけではない。戦争や人権侵害の当事国での事業や、当事国企業への投資なども非難の対象となり、レピュテーションリスクを招いている。ウクライナへ侵攻したロシア、新疆ウイグル自治区での人権侵害が問題視されている中国、ガザでの人道危機を引き起こしたイスラエル、軍事政権下で人権状況が悪化しているミャンマーなどが代表例だ。