自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

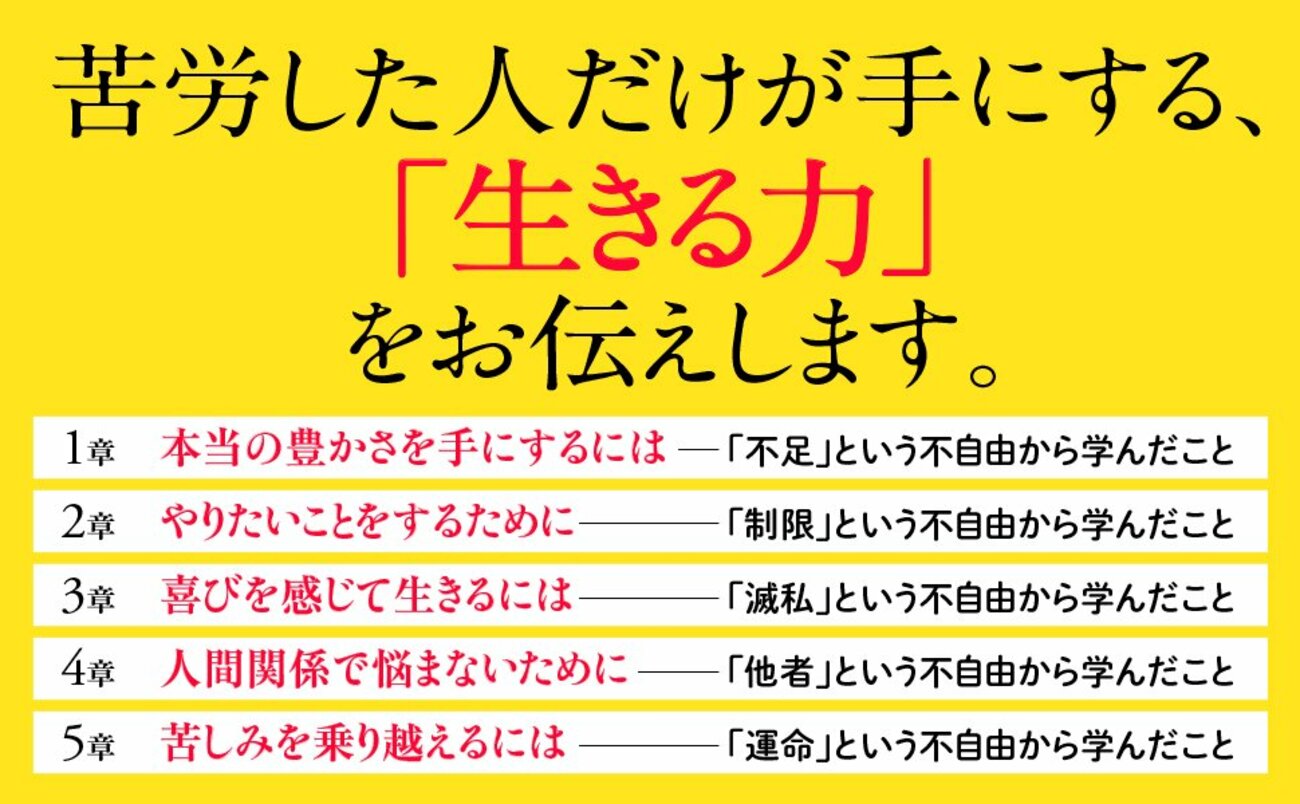

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「悩まない人の考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

モノが「たくさん」あっても、幸せとはかぎらない。

大切なのはモノの量ではなく、「質」です。

たとえモノが多くても、少なくても、そのすべてが自分にとって大切なものであれば心地良い暮らしだと言えます。

修道院では極限までモノを減らした生活をしていた私も、社会に出た今となっては、引越し業者の方に「一般家庭の2倍はありますね」と言われる程度にはモノ持ちになってしまいました。

ですがすべてのモノに、自分にとっての大切な意味があります。

知識を与えてくれる本。感動と元気とワクワクを与えてくれる作品。仕事で役に立つ服や靴。日常を便利にしてくれる家電。愛情を感じられる思い出の品物。

これらは私に心地良さを運んできてくれるものであり、いくらあっても豊かさを阻害することはありません。

「心を穏やかにするもの」さえあればいい

私が修道院に入ってからというもの、兄姉たちは誕生日に何かしらの贈り物を送ってくれるようになりました。

小さなバラ、きのこの絵本、太宰治の『人間失格』。

それらの贈り物には、大切なメッセージが凝縮されていました。

お金はありませんでしたが、そこには確実に家族の愛がありました。

贅沢なモノは持てなかったけれど、家族からの愛が、不自由ばかりの修道院で暮らす私を救ってくれました。

愛着のあるものだけに囲まれた生活が、いちばん幸せで心地良い。

これが、私が修道院の暮らしで学んだことです。

実際、最小限のモノで暮らしていた修道院での生活は、心を惑わされず、感情も乱れにくいという実感がありました。

「あなたにとっての意味」を大切にする

モノが多いとか、少ないとか。

それが高価であるとか、安価であるとか。

そんな理由で不自由さを感じている人は、ぜひモノの量ではなく、自分にとっての「意味」に目を向けてみてください。

大切なのは、誰かにとっての価値ではなく、あなたにとっての真価を見極めることです。

そして少しずつでも良いので、自分にとって本当に大切なものだけで身の回りを整えるようにしてみてください。

お風呂に入ったあとの爽快感にも似た、精神的な充足感を味わえるはずです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)