Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

前回の記事で取り上げたJR東日本、JR西日本、JR東海の「本州三社」に引き続き、JR九州、JR北海道、JR四国の「三島会社」の2024年度決算を通じて、各社の現在地と今後の課題を見ていきたい。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

苦しむJR北海道・JR四国と

完全民営化したJR九州で明暗

三島会社は分割民営化にあたり、本州三社と対極の存在としてデザインされた。国鉄再建は極論すれば、大都市圏と新幹線を「生き残る鉄道」、それ以外のローカル線を「役割を終えた鉄道」と切り分ける取り組みだった。自立経営が可能な本州三社は国鉄長期債務を継承して返済する一方、三島会社は国が支給する経営安定基金の運用益で赤字を穴埋めするスキームが構築された。

発足直後に訪れたバブル景気で各社は順調な船出を迎えたが、崩壊後は矛盾が顕在化した。地方経済の低迷と人口流出で三島会社の鉄道需要が縮小する一方、都市部の再開発、人口流入が進んだ本州三社は大きな利益をあげた。また、超低金利は三島会社の基金運用益を押し下げたが、本州三社の抱える国鉄長期債務の金利負担軽減につながった。

国鉄清算事業団(現 鉄道・運輸機構)は1993年から2006年にかけて保有する本州三社の全株式を売却して完全民営化を達成したが、三島会社の経営は2008年のリーマン・ショックと、その後の経済対策として行われた高速道路休日1000円政策で、さらに苦しくなった。

そこで鉄道・運輸機構は2010年12月、三島会社に対して設備投資への助成金・無利子貸付計2200億円、JR北海道とJR四国に経営安定基金の積み増し計3600億円の支援を決定。これを受けてJR四国は2020年度を目標年度として、「自立経営の確立」を目指した中期経営計画を策定。経営再建に着手した。

さらに深刻だったのはJR北海道だ。2011年5月、石勝線を走行中の特急「スーパーおおぞら」が脱線してトンネル内で炎上する事故が発生。その後も2014年までに軌道保守に起因する列車脱線やエンジン破損などの事故、整備記録、データ書き換えなどの不祥事が相次いだため、国土交通省が鉄道事業法にもとづく事業改善命令を発する事態となった。

苦しむ2社と対称的に、2016年に三島会社初の完全民営化を果たしたのがJR九州だ。2004年に九州新幹線新八代~鹿児島中央間が先行開業、2011年に博多まで全通したことも大きかったが、原動力となったのは不動産・ホテル事業だった。

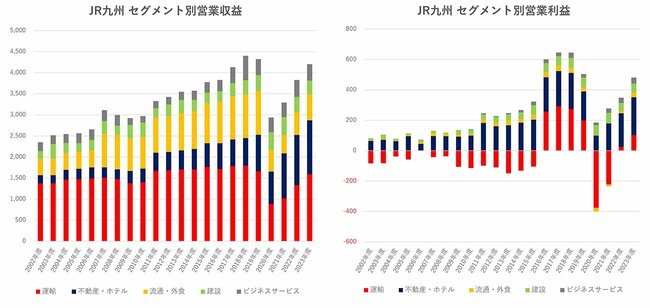

2002年度のセグメント別収益は、運輸業が営業収益1376億円、営業損失84億円、不動産・ホテル業が営業収益193億円、営業利益64億円だったが、2015年度は運輸業が営業収益1763億円、営業損失105億円ながら、不動産・ホテル業は営業収益562億円、営業利益204億円まで成長。脱・鉄道事業の結果、実現した株式上場だった。