JR北海道の経営再建で

最優先すべきは信頼の回復

JR北海道の経営は、真正面から見ればJR四国より厳しく、また、別の面から見れば可能性が残されていると言えるかもしれない。JR四国はコロナ禍真っただ中の2020年度、2021年度を除けば、経常収支はそれほど悪くない。

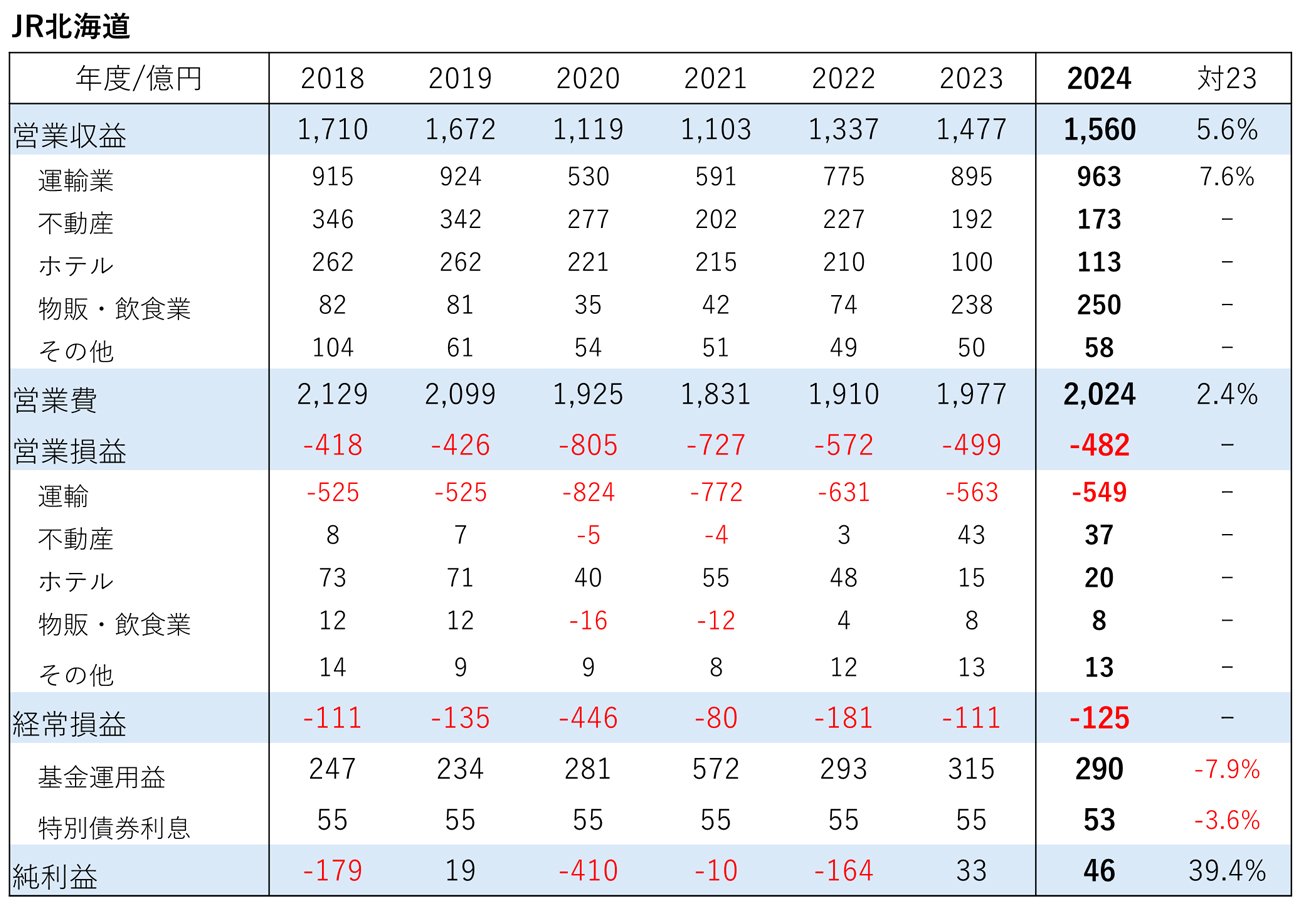

ところが、JR北海道の営業損失は基金運用益、債券利息で埋めきれない。2024年度を見ると営業損失482億円、経常損失125億円。純利益が46億円なのは特別利益として、青函トンネルに係る修繕費の支援など国の助成金217億円を計上しているためだ。

一方で人口200万人以上の札幌都市圏、新千歳空港アクセス、北海道新幹線という鉄道の特性を発揮可能で、札幌駅周辺は関連事業開発の余地があるなど、大きな収益源となりうる資源がある。

JR四国は輸送密度2000人/日未満の路線が4分の1以下と前に書いたが、JR北海道は総延長2167キロの半分以上となる1284キロに達する上、そのほとんどが1000人/日を割っている。とはいえ、これらを廃止すれば解決するわけではない。2023年度の営業損失約600億円のうち、約350億円が輸送密度2000人/日以上の札幌都市圏路線・新幹線によるものだからだ。

同社は2024年3月のダイヤ改正で快速「エアポート」を増発し、一部特急を全席指定席化。2025年度末には特急「カムイ」、「ライラック」、「オホーツク」など、残る列車も自由席を廃止する。また、来年4月1日には、2019年以来となる平均7.6%の運賃改定を予定しており、年間37億円の増収を見込んでいる。

こうした増収策の一方、経営再建の切り札となる北海道新幹線の札幌延伸は、開業予定が2030年度から2038年度以降に延期の見通しだ。延伸開業で函館本線小樽~長万部~函館間が並行在来線として経営分離されると、2023年度実績で約93億円、北海道新幹線の赤字が解消されれば約117億円、計200億円以上の収支改善が見込める。

JR四国とは異なり、JR北海道の関連事業は一定の利益を上げている。2024年度のセグメント別収支は、物販・飲食業が営業収益250億円、営業利益8億円、不動産業が営業収益173億円、営業利益37億円、ホテル業が営業収益113億円、営業利益20億円で、合計65億円の利益を計上している。

これに加えて、札幌駅前の商業施設エスタ跡地に地上43階、高さ245メートルの超高層ビル建設(2034年度完成予定)、札幌駅エキナカ商業施設(2027年度開業予定)、分譲マンション事業の拡大を計画している。営業損失を基金運用益300億円の規模まで縮小できれば経営再建は不可能とまでは言えない。

羽田~新千歳間の航空便利用者は1日あたり約2.6万人(2024年度速報値)で、新幹線のシェアを2割と仮定すれば約5200人の利用者が見込める。北海道新幹線は現在、13往復の運転なので、1本あたり200人(E5・H5系車両の定員は731人)となる。

もちろんこれは大雑把すぎる計算としても、現在の利用者数は1日あたり5000人程度なので、首都圏~札幌間の長距離利用者だけでも倍増になる。また、函館~札幌間の在来線特急「北斗」からの転移もあり、控えめな数字でも乗車率は相当、増えるはずだ。札幌延伸が遅れる分、加速する北海道、東北の人口減少を補う利用を確保することが経営再建の前提だ。

しかしながら、JR北海道の安全管理にかかわる不祥事、トラブルは繰り返されている。4月20日に函館線森駅で「北斗」の運転士が車掌からの出発合図を受けずに発車し、この事実を報告しなかった。

5月8日には、2023年9月にレール保守担当社員が点検業務を怠った上、作業責任者が虚偽報告をしていたと発表。翌9日には函館線で保線作業中のグループ会社社員が列車の見張りを行っておらず、貨物列車が緊急停止した。これでは利用者や沿線自治体からの信頼を失うばかりだ。同社の経営再建はまず人心一新から始めなければならない。