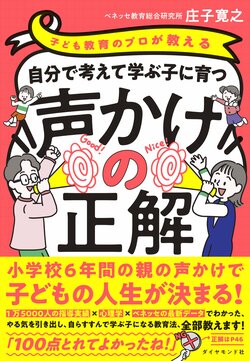

2023年度の「国語に関する世論調査」で、「1ヵ月に本を1冊も読まない人は6割を超える」という結果が出たほど、読書離れが進んでいる。「本を読む子になってほしい」と考えている親は多いと思うが、一体どうすればいいのだろうか。元東京都公立小学校指導教諭で、ベネッセ教育研究所の主席研究員である庄子寛之さんは、著書『自分で考えて学ぶ子に育つ声かけの正解』で、図書館の利用を勧めている。なぜ図書館を活用すると、子どもは自然に本を読むようになるのか。本書の内容をもとに、その理由を探っていく。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

本を読む子に育てる方法はあるのか?

「本を読む子になってほしいんだけど、どうしたらいい?」

読書が趣味の筆者は、友人たちに子どもが生まれたときに、よくこうした質問を受けた。

筆者は子どもの頃から本を読むのが好きで、読書自体をレジャーのように感じていたが、読書離れと言われる現代において、なかなか本を読む人もいないのだろう。

現代は本を読まなくても、動画配信やSNSなど、見るものは無数にある。大人が読まないのに子どもが読むかというと、なかなか難しいだろうなと感じている。

庄子氏は、親が子どもに対して「この本を読んでほしい」と本を用意することは、「すべて親のエゴ」だと指摘する。

自分で考えて学ぶ子に育つためには、

「なぜ?」

「もっと知りたい」

の2つが大事です。人は、自分が「これだ!」と思ったときに初めて行動します。(P.164)

それはそうだ。自分に置き換えて想像してみるといい。親から「これ読んだらいいよ」と勧められる本ほど面倒なものはない。

自分が「読みたい」と思ったときに初めて、本に手が伸びるのだから。

図書館を活用して、本を手に取る機会を増やす

では、どうすれば本を読む子に育てることができるか。

庄子氏は、「自分で考えて学ぶ子は、家にある本をたくさん読んでいますが、地域の図書館も上手に利用しています」と語る。

筆者が「自分で考えて学ぶ子」に育ったかどうかはわからないが、よく本を読むようになった理由の一つに、子どもの頃、図書館に頻繁に足を運んでいたことが挙げられる。

小学生の頃から親が週末のたびに図書館に連れて行ってくれていたのだ。

読んでいたのは漫画だったり図鑑だったりしたが、とにかく興味があるものは片っ端から手に取っていたし、様々な種類の本があるのもよかったなと感じる。

庄子氏も、図書館のことを「たくさんの本に無料でアクセスできる、まさに知識の宝庫」と語る。さらに、図書館には子どもの教育において重大なメリットがあるという。それは次の2つだ。

①締め切りがある

図書館で借りた本には返却期限がある。そのため、子どもは「期限までにこの本を読もう」と思う。そうすると、自然と集中力も高まる。

②たくさんの本が無料で借りられる

買って読まないと負の感情が生まれるが、図書館では読めなくても気軽に次の本を借りられる。気楽に本に触れることができる。

大人だって、本を読む習慣がない人は多い。だからこそ、庄子氏は親も一緒に図書館に行って、本を借り、一緒に読むことを勧めている。

きっと、「手に取った」「パラパラ開いてみた」という経験の中で、1つでも記憶に残っていたり、面白いことが載っていたなと思ったりすることが、また本を読んでみようという気持ちにさせるに違いない。

子どもが自分で「知りたい」と思う気持ちを大切に

庄子氏は、「『本を読まない子は、大人になっても読まないのでは?』と思い、本を買い与える家庭をよく見る」と語る。

しかし、親が本を選んで買い与える必要はないのだという。

本を読む行為はとても体力のいることです。しかし、自分から主体的に情報を取る癖がついた子は、将来必ず成功します。本は主体的に情報を得るためにとても大切です。(P.167)

何かを知りたいと思った時や、学びたいと思った時に、本に手が伸びる。そんな子になるような環境づくりをしていくのが大事だということだろう。

もし、なかなか子どもが本に興味を示さなければ、「外食と図書館に行くことをセットにする」「毎月決まった日に図書館に行く」などといった方法を取り入れると習慣化しやすくなるという。試してみていただきたい。

どんな本でも子どもが自分で選ぶのが大事

余談だが、筆者も漫画だろうとなんだろうと、本を読む癖をつけることが読書への第一歩だと思っている。

そのため、甥と姪の誕生日プレゼントには図書カードを贈り続けている。本屋に行き、自分で読みたい本を手に取る。それがたとえ漫画でも構わないから、物語を読む面白さを知ってくれたらいいと思っていた。叔母の小さなわがままだ。

筆者のアプローチが、どれほど効果があったかは不明だが、高校生になった甥は、よく本を読む青年に育った。

自分でいろいろなことを調べて、海外の大学に行くという。

姪たちはまだまだ漫画ばかりのようだが、物語を読むのは好きなようだ。

ちなみに、筆者が熱烈に推した小説には、甥や姪はあまり興味を示してくれなかった。

やはり、庄子氏の言うように、与えるのではなく、子ども自身が自分で本を選ぶことに価値があるのだろう。

本を読む価値を伝えることよりも、自然と子どもが本に触れ合える機会を作る。それが大人にできる数少ないアプローチなのかもしれない。