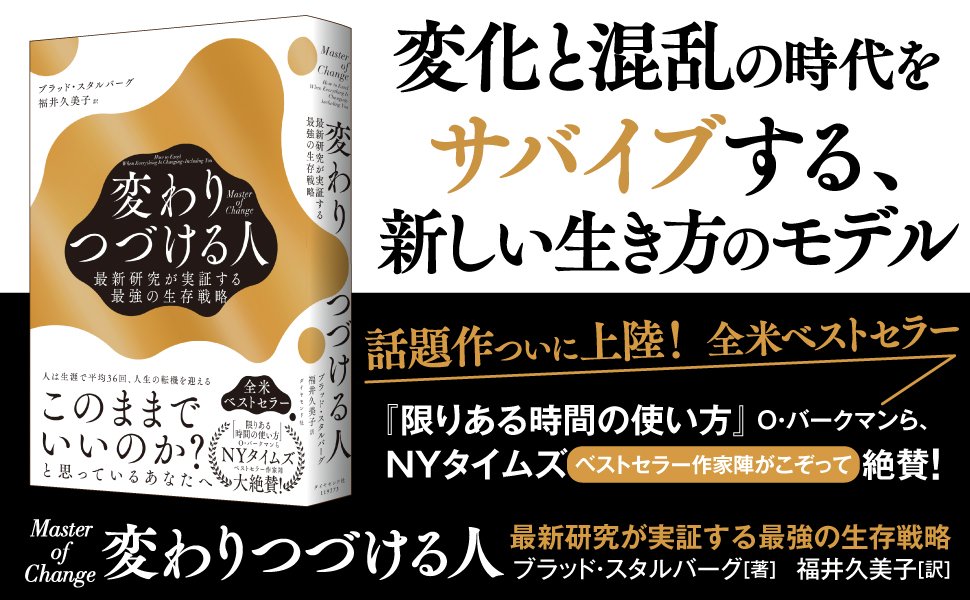

アメリカで大きな話題を呼び、多くの読者に新しい視点を与えた一冊『Master of Change 変わりつづける人』が提案するのは、人生を消耗させる「思考の癖」への気づきだ。心理学や神経科学の研究をもとに、不満を減らし人生を充実させる方法を解き明かす。視界が広がるような発見を得たという人も多い本書の知見をもとに「不満や怒りを抱えやすい人が無意識にやってしまう思考のクセ」を探る。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「不満や怒りを自ら増幅する人」の残念な思考回路

こんな経験はないだろうか?

「こっちはすぐに返信するのに、なんであの人はすぐに返信してくれないの?」

「こんなに頑張ってるのに、誰も評価してくれない!」

「前もってお願いしておいたのに、全然伝わってないじゃないか…」

気づけば、心の中がモヤモヤやイライラが募ってしまう。

最初はちょっとした出来事だったはずなのに、頭の中で何度も思い返すうちに怒りがふくらみ、自分でも疲れてしまうほど感情が膨張してしまった。

そんな経験が、一度はあるはずだ。

実はこうした「怒りや不満の増幅」には、ある共通した思考パターンが関係している――そう指摘するのが、『Master of Change 変わりつづける人』だ。

不満の出発点は、相手や環境ではなく、自分の内側、つまり「考え方のクセ」にあるかもしれない。

本書ではこの点について、こう語られている。

わたしたちが意識として経験しているものは、脳がいろいろな方法で絶え間なく生成する思考や感覚の連続だ。

予測が正しければ、わたしたちの気分は良くなり、概して穏やかでポジティブな思考になる。

だが、予測が楽観的すぎると、現実との落差によって気分が落ち込み、思考もネガティブになる。

(P.95)

私たちの脳は、常に予測をしながら世界を見ている。

そして、その予測が外れたときに落胆や怒りが生まれるというのだ。

高すぎる期待が不満を生む

この「予測と現実のギャップ」が、不満や怒りの源であるとするならば、そもそもの期待が高すぎることが、感情の負担を増やしているのではないか。

本書によれば、この仮説を裏づける興味深い研究が存在する。

南デンマーク大学の疫学者たちによる『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』誌の論文によれば、幸福度調査や人生の満足度調査などで、デンマーク国民がいつも他の欧米諸国よりも高いスコアを出す理由は、彼らはそもそも多くを期待していないからだという。

私たちは無意識のうちに、他人や自分に過度に期待していないだろうか?

「上司なら部下の頑張りをもっと評価してくれるはず」

「友人なら、こちらの気持ちを察して当然」

「自分ならもっと成果を出せるはずだ」

こうした“あるべき”という期待が裏切られた時、感情は大きく揺れ動く。

それが他人に向かえば怒りに、自分に向かえば自己否定につながっていく。

「コントロールできること」だけに集中する

では、こうした不満や怒りの悪循環から抜け出すには、どうすればよいのだろうか。

本書では、非常にシンプルで力強いアドバイスが示されている。

コントロールできないものとコントロールできるものを区別しよう。

コントロールできるものに集中しよう。

コントロールできないもののために時間やエネルギーを浪費してはいけない。

(P.267)

他人の言動や過去の出来事といった「コントロールできないもの」にエネルギーを使っても、状況は変わらない。

悪天候の日に空をにらんでも、雨は止まないのと同じだ。

それよりも、自分の「期待の持ち方」や「感情との向き合い方」、そして「どう行動するか」に意識を向けるほうが、はるかに有益だ。

※本稿は『Master of Change 変わりつづける人』より一部を抜粋・編集して構成しました。