記事検索

「数学」の検索結果:1141-1160/2850件

第55回

進学校化にかじを切る「関東学院中高」が目指すもの

学園の源となる横浜バプテスト神学校が横浜山手に創立されたのは1884(明治17)年のこと。140周年まで残すところわずかだが、ここに来て、学園全体に攻めの姿勢が見えてきた。「人」に焦点を当てた取り組みで、進学校に大きく衣替えしていきそうである。

私立小学校と学習塾で「19×19までの暗算」を導入したほうがいい理由

小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できるようになる「おみやげ算」とは一体どんな方法なのか?

第66回

富山県北西部にあり、県下第2の都市・高岡市。加賀藩前田家の城下町として商工業が発展した。県立高岡高校は、富山市内にある富山高校、富山中部高校と共に、「富山御三家」に数えられ、全国に鳴り響く進学校になっている。

【中学受験への道】第151回

全国高校「国公立100大学合格力」ランキング・ベスト50【2023年入試版】

新型コロナ禍が続く中、2回目の大学入学共通テストとともに2022年大学入試は行われた。今回は「国公立100大学合格力」による全国高校ランキングをお届けする。20年・21年入試と比較しても、22年は大きく順位の変動が見られる。新型コロナ禍の影響も考えながら、23年入試を前に振り返っておきたい。

現代人の脳が健康で長持ちするたった1つの方法

【最新の認知症治療を実践する脳のカリスマが30年超の長寿研究から導いた幸せな生き方】2010年代には大ベストセラー『100歳までボケない101の方法 脳とこころのアンチエイジング』で100歳ブームを巻き起こした医学博士・白澤卓二医師渾身の自信作『長寿脳──120歳まで健康に生きる方法』が完成。人間の限界寿命とされる120歳まで生きる方法を提示します。現在の脳のパフォーマンスを上げて、将来寝たきりや認知症にならずに長寿を目指す方法論が満載です。

「85×9、6×28、17×17」を一瞬で暗算する方法とは?

小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できるようになる「おみやげ算」とは一体どんな方法なのか?

受験生は19×19までの暗算をマスターして「心理的優位」を身につけよう

小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できるようになる「おみやげ算」とは一体どんな方法なのか?

知らないと10万円損する!? 親も知るべき「共通テストの注意点」3選

知らないと10万円損する!? 親も知るべき「共通テストの注意点」3選とは? 京大、早慶、医学部など、多数の合格実績を叩き出す予備校講師が語る!

東京五輪開幕式をめぐる辞任・解任騒動などで日本でも「キャンセルカルチャー」が注目されるようになった。これは、ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ:政治的正しさ)に反する言動をした者をSNSなどで糾弾し、公的な地位からキャンセル(排除)することをいう。

第65回

東京と千葉市のほぼ中間に位置し、人口64万人の千葉県船橋市。市内には公立の高校が二つある。県立船橋と船橋市立船橋だ。このため、略称は「県船」「市船(いちふな)」と、使い分けられている。今回紹介するのは、県立千葉、県立東葛飾とともに「県立御三家」に数えられる県立船橋高校の方だ。

「16×18=288」が爆速で暗算できる驚きの方法

小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できるようになる「おみやげ算」とは一体どんな方法なのか?

凝り固まった「浅い思考」の人と、自由に「深く考えられる」人の決定的な差【渡辺祐真さんインタビュー】

「遅く考えるスキル」を、読書や物語という観点から読み解き、その有用性を指摘している書評家の渡辺祐真氏に「じっくり考えるために必要なこと」ついて話を伺った。

【大学付属校の中学受験】ケアレスミスは致命傷! 算数でよくある例とは?

近年、中学受験では「大学付属校」人気が高まり、激戦となっています。2021年入試でも、大学付属校の難化傾向が目立ちました。そんな中で「早慶GMARCH」「関関同立」をはじめとする、人気の「付属中学」の合格を勝ち取るにはどうすればいいのでしょうか?「御三家をはじめとする進学校と同じ対策をしていてはダメ」というのは、「中学受験 大学付属校合格バイブル」の著者で、早慶をはじめとする大学付属校専門の中学受験塾を経営されている野田英夫氏。実は大学付属校の入試問題には、基本的な問題が多く進学校のような難問が少ないので、付属校に特化した対策をすれば偏差値が足りていない子でも逆転合格がかないやすいのです。発売即重版となった本書から、知られざる付属校受験の実態や、合格のためのノウハウの一部をお伝えしていきます。

政府が「人への投資」で支援を打ち出したリスキリングで重要なのは、物事を評価する考え方や問題を分析する道具を習得することだ。統計学などの「文系数学」を学び直すことが役に立つ。

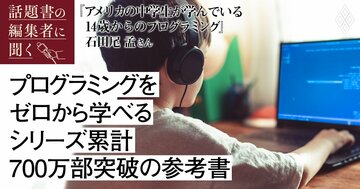

アメリカの中学生に学ぶ「プログラミングでScratchやPythonより知っておきたかったこと」

書籍『アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング』は、全世界でシリーズ累計700万部を突破したベストセラー。「クラスでいちばん頭のいい同級生」に貸してもらった「天才ノート」というコンセプトの通り、カラーのイラストが満載で楽しく読めて、お子さんはもちろん大人の読者も非常に多い1冊です。担当編集の石田尾孟さん(ダイヤモンド社)に、その魅力を聞いていきます。『アメリカの中学生が学んでいる~』シリーズは、プログラミングのほか、数学、科学、世界史と4冊が同時発売されたので、数学(藤田悠さん)、科学(上村晃大さん)、世界史(田畑博文さん)についても、それぞれの面白さについて一言ずつ語ってもらっています。

今回は、金融の国際規制基準が生まれる場であるスイス・バーゼルにまつわるエピソードと、なぜそのような場に私が20年もの間、身を置くことになったのかを紹介したい。

第64回

大阪市天王寺区の上町台地には、聖徳太子が建立したという四天王寺がある。寺の境内の中に四天王寺高校がある。中高一貫の私立女子校だ。多くのオリンピアンを輩出する一方、大学医学部医学科への合格者が多いことでは全国屈指だ。

高校生で金融リテラシーを身に付けるように学習指導要領が改訂されたが、米国の先行研究の結果を踏まえると効果的とは思えない。そこで「知の巨人」の呼び声高い佐藤優氏と、著名投資家である村上世彰氏、そして「経営の神様」と称された稲盛和夫氏の教えをご紹介する。子どもたちが将来社会に出てビジネスで成功するため、本当に学ぶべきことは何なのか考えたい。

【出口学長・日本人が最も苦手とする哲学と宗教特別講義】大陸合理論の先駆者デカルトが大切にした、人間の「生得観念」とは?

15万部突破!直木賞作家・宮部みゆき氏絶賛!哲学者、宗教家が熱く生きた3000年の本物の教養を、出没年つきカラー人物相関図・系図で一挙紹介!世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”が、世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に解説!「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)受賞!◎宮部みゆき氏(直木賞作家)「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」◎池谷裕二氏(東京大学教授・脳研究者)「初心者でも知の大都市で路頭に迷わないよう、周到にデザインされ、読者を思索の快楽へと誘う。世界でも選ばれた人にしか書けない稀有な本」◎なかにし礼氏(作詞家・直木賞作家)「読み終わったら、西洋と東洋の哲学と宗教の大河を怒濤とともに下ったような快い疲労感が残る。世界に初めて登場した名著である」◎大手ベテラン書店員「百年残る王道の一冊」◎東原敏昭氏(日立製作所会長)「最近、何か起きたときに必ずひもとく一冊」(日経新聞リーダー本棚)と評した究極の一冊だがこの本、A5判ハードカバー、468ページ、2400円+税という近年稀に見るスケールの本で、巷では「鈍器本」といわれている。“現代の知の巨人”に、本書を抜粋しながら、哲学と宗教のツボについて語ってもらおう。

第63回

「杜(もり)の都」といわれる仙台。宮城県仙台第二高校の校地は、清流の広瀬川の右岸にある。仙台市内の一等地だ。男女共学化して15年。東北地方で随一の進学校になっており、今なお伸び盛りだ。