法務・税務(7) サブカテゴリ

第43回

「アベノミクス税制改正」は、公平と活力のバランスに配慮した内容となっている点は評価できる。だが、今後の課題は、法人税改革と所得税改革であり、負担の構造を変える税制改革こそが究極の成長戦略となる。

第42回

今から30年前は働く女性の比率が高い国の出生率や低かった。今や多くの先進国で働く比率の高い国の方が出生率が高い。女性労働と子育てを両立させるため、配偶者控除を廃止し、その財源を子育て支援に回したらどうか。

第4回

トラブル解決を弁護士に依頼するとき、気になるのが費用だ。弁護士費用を理解しないまま依頼すると、後で弁護士ともトラブルになりかねない。第4回は、依頼者が戸惑うことが多い弁護士費用について解説する。

第3回

トラブルに巻き込まれ、弁護士に仕事を依頼したいとき、どうしたらいいのか。誰にとっても、どんなトラブルでも対応できる、万能な“良い弁護士”などいない。あなたとの相性が合う弁護士を選ぶことが重要なのだ。

第2回

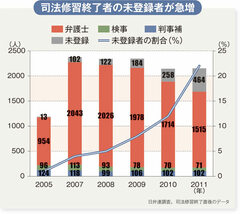

第2回は新司法制度を契機に誕生した“新人類弁護士”の動向と司法サービスの広がり、弁護士急増の陰で問題となっている質の低下について取り上げる。

第40回

政策を実現するには、その中身とともに政策実現能力が問われる。その本質は、既得権益・利害団体とどう切り結び、官僚組織をどう使いこなすのか、ということである。各政党に問われる政策実現能力について考えてみよう。

第1回

新司法制度の導入によって、高収入と思われていた弁護士業界が大きく揺れている。職のない“無職法曹人”も増加。競争激化による収入減から、新たな法曹需要を開拓する試みも始まっている。

第39回

いよいよ総選挙が始まる。今回の選挙は2つのことを見極めることが重要だ。第1がそれぞれの政党の主張する政策の本質であり、第2が主張を実現させていく政策遂行能力だ。今回は経済財政政策を中心に検討してみたい。

第38回

民主党政権に残された時間は少ない。マニフェストに掲げられた歳出削減は、全く手つかずに終わった。民主再生の道は「ポピュリズム歳出削減」から脱却し、国民が音を上げるような歳出削減を実行することにある。

第37回

復興予算の「目的外使用」に対する批判が巻き起こっているが、問題は予算編成の仕組みそのものにある。最初に総額を決めるやり方は、どうしても無駄が生じる。再発を防ぐには予算編成のあり方を、事後評価中心に変えることが必要だ。

第36回

特例公債法が政治のチキンゲームの標的になっている。このまま年末を迎えれば、さまざまな「混乱」が起こるだろう。ここに至れば、混乱を経験することが、逆にわが国の政治にとって大きな「資産」になるかもしれない。

第35回

大阪維新の会の政策のうち、税制に的を絞って検証してみたい。特色のある政策は、第1に資産課税の強化、2番目に負の所得税とベーシックインカム、3番目にフラット・タックス、4番目に消費税の地方税化の4つである。今回は1と2に重点を置いて論じたい。

第34回

「ばらまき政策」と言うと、歳出措置に目が行きがちだが、実は歳入措置(税制)にもばらまきがある。予算書がないため気づきにくいだけだ。消費税における軽減税率の導入は、歳入面における究極のばらまき政策だと言える。

第32回

大阪維新の会が改訂版「船中八策」で「地方交付税の廃止」と「地方間財政調整制度」を打ち出した。その方向性は正しいが、実現性には大きな疑問が残る。より現実的な方法は、地方消費税を独立させることだ。

第31回

消費税増税法案の3党協議の結果、社会保障の改革部分は基本的に先送りにされたと言われる。だが、社会保障制度改革国民会議をうまく活用すれば、将来の政界再編につながることが期待できる。国家の規模を巡る対立軸が設定されることは、国民にとっても望ましい。

第30回

消費税引き上げを含む社会保障・税一体改革に関して、自公民が修正合意に達したこと、「決められない政治」からの脱却として評価できる。次の課題は消費税引き上げの環境が整うように、政府に縦割り行政を超える司令塔を作り、経済を活性化する道を拓くことだ。

第28回

民主党の年金改革議論は、公的年金制度に偏り過ぎている。世界の流れを見ると、国家は個人の自助による老後の備えに対して、税制優遇を与えるという政策に変わってきている。日本でも誰もが加入できる新たな個人型の年金制度を創設すべきだ。

第27回

政治家の間から消費税の逆進性対策として、給付付き税額控除ではなく軽減税率を採用すべきだとの議論が起こっている。理由はクロヨンの存在。だが、逆進性対策として本来有効な制度ではあるが導入すべきではない、という考え方は敗北主義だ。

第24回

消費増税反対論の1つに“益税”の存在を指摘する声が強い。簡単な試算をしてみると、巷間言われているように兆円単位の益税が存在するわけではない。しかし、益税は存在することも確か。その原因は簡易課税制度にある。

第3回

相続対策で一番大切なのが、一族が争う「争族」対策。そして納税への備えだ。遺産分割がうまくいけば「争族」にはならない。それには、被相続人が元気なうちに信頼できる税理士と一緒に準備をしておくことが不可欠となる。