資格・学校(6) サブカテゴリ

第15回

「目白大学大学院経営学研究科 博士後期課程 経営学専攻」 MBAのスキルをアカデミックレベルに

この新設大学院の注目ポイントはまず経営学の「博士(後期)課程」であること。MBAのスキルをアカデミックレベルに延長もしくはコンバートする大学院として理解していいだろう。

第56回

小久保英一郎シミュレーションで宇宙を探検する

幼い日の夢は探検家。昆虫を追って野山を駆け回り、庭に寝そべり天の川と向かい合った。その途方もない美しき銀河系の不思議に引き込まれ、好奇心はそのまま、科学者になった。

第10回

「社長」というと、一般のビジネスパーソンからは遠い存在のように思われるかもしれません。しかし、そうではありません。社長といっても、その仕事力に必要なエッセンスは極めてシンプルなもの。一般のビジネスパーソンでも必ず活用することができることばかりです。私は、社長の仕事力から学べることは、少なくとも次の2つがあると思っています。1つは「決断力」、そしてもう1つは「リーダーシップ」です。

08/11/29/号

使える資格から驚異の仕事術まで紹介!不況・逆境に克つ「レバレッジ勉強法」

「こんな不況下だからこそ、逆境で勝ち残れる仕事術や資格を身に付けたい」と考えている人も多いことでしょう。今週号の第1特集では、そんなニーズに応えるべく、話題の「レバレッジ勉強法」を徹底指南します。

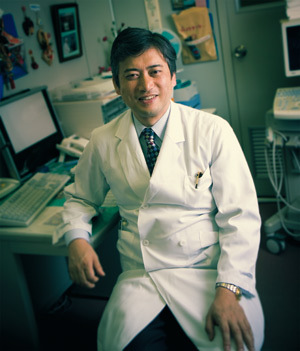

第55回

中村清吾コンピュータと鍼灸師の祖父に学ぶ

整形外科医に見放された老人たちが、祖父の治療によって痛みから解放される様を見て育った。中村が大学で東洋医学の研究に没頭したのは当然の流れだった。

第9回

こういう先の見えない時代だからこそ、これからどういう人材が必要とされるのかをきちんと見極めなければなりません。成長ありきの時代と比べて、明らかに「できるビジネスパーソン」の条件が違ってくるはずです。

第14回

「武蔵野大学大学院通信教育部 人間学研究科人間学専攻」 履修も試験もネットを多用

仕事を辞める必要がない通信制の大学院。インターネットを多用し、履修の中心はウェブベースでの学修。試験もウェブ上で行なうシステムも導入済み。注目すべきは、海外からの入学者に門戸を開いていることだ。

第101回

時間の使い方は練習によって改善できる

職場の仕事の多くは、実はくずかごに投げ込んでも誰にも気ずかれないような「実のないもの」だ。絶え間ない努力によって時間の使い方を練習し、無駄な時間をいかに削るかが、効率化への第一歩である。

第54回

志賀理江子死に向かう時間を止める祈り

2つの処女作品集で、写真界の芥川賞といわれる木村伊兵衛賞を射止めた。藤原新也に「ブラックホールのような負の輝きを放つ」と言わしめたその作品群は、危険で強烈なエネルギーに満ちている。

第13回

「東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科(通信制)」スクーリングの負担の少なさが魅力

東北福祉大学大学院の通信制大学院、総合福祉学研究科は2002年に開学しており、この分野では先駆者的な存在。社会福祉学と福祉心理学の2専攻を持つ、人気の福祉分野の大学院である。

第52回

小松亮太タンゴの哀愁と情念を増幅する

奏法があまりにも複雑なため、「絶滅寸前の楽器」といわれてきたアルゼンチンタンゴの主役・バンドネオン。しかし、その型にはめられることのない自由さが、14歳の小松を引き付けた。

第8回

井上社長は「目標を立てる上で、明確なゴールを設定することが大切」と語る。特に若いビジネスパーソンであれば「3年後の自分」をイメージすること。そうすることでいま自分がすべきことが見えてくるという。

第97回

自ら貢献し部下を助けるのが経営管理者の責任

経営管理者の仕事は、極力大きなものにしなければならないとドラッカーは言う。明示的に制約されない限り、あらゆることについて権限を持つものとしなければならない。

第51回

大萩康司生成りのセーターのような音色

「泣きたくなるような」と作家の村上龍がたとえたその音色は、単旋律を奏でただけで、物語性を抱き始める。生成りのセーターのような温かいその音色に、思わずうっとりとしてしまう。

第96回

少子高齢化が招く政治の不安定化

日本は定年が早く、労働市場が硬直的である。看護や介護の世界では人手不足に泣いている。すでに日本は、外国人労働者に働いてもらわなければ成り立たない社会に向かっている。

第12回

「産業技術大学院大学」“産業界のスーパープレイヤー育成”を掲げる公立の工学系大学院

東京都にある産業技術大学院大学。工学系の中でも学際的な展開の多い『IT』と『プロダクツ』の部分に特化。「産業界におけるスーパープレイヤーの育成」を掲げており、目的意識のはっきりとした大学院である。

第27回

政府や自治体の手が回らない公的なサービスを分担する存在として、NPO法人はとても重要です。しかし日本では、寄付金が足りないなどの理由により、NPOが本領発揮できないのが現状です。

第206回

学力不問の青田買い競争私大推薦入学の呆れた実態

推薦・AO入試により私立大学入学者数の半数は、入学試験を受けていない。人気のない大学は、受験者を集めるために青田買いに走り、受験勉強の通過儀礼を経験しない「青田買い学生」が急増している。

第11回

「青山学院大学大学院 総合文化政策学研究科 文化創造マネジメント専攻」“文化”と“アート”をマネジメント&プロデュースする大学院

青山学院大学大学院が来年設置する新専攻が「文化創造マネジメント専攻」である。文化とアートのマネジメント/プロデュースの大学院と言えるかもしれない。注目の学際分野であり、教員陣がまた秀逸だ。

第47回

石上純也建造物と風景との境界を取り払う

建築家としてより、アーティストとしての評価が先行してきた。しかし、「あくまで建築というフレームをはみ出すつもりはない」。テーブルも椅子も空間の一つの構成要素でしかないのだ。