坪井賢一

第1回

いまさら聞けない!社会人が知っておくべき「経済学」の常識

社会人なら「経済学」の基本的な知識くらいは知っておきたい。でも、経済学の基本ってなんだろう? 経済学を一切学んでこなかった人のために、社会人として必要な経済学の基本について解説します。

最終回

本を読みながら下線を引き、メモを書き込んでいくのは効率的な読書法である。読書人の多くは共通してこの方法を採っていると思われる。このとき、本はノートに変貌する。

第9回

今回と次回で、古今の読書人の優れた知恵を掘り起こしてみる。「読書術」「読書法」を主題にした本は膨大にある。いずれも役に立つ知恵を必ず一つは発見できる。

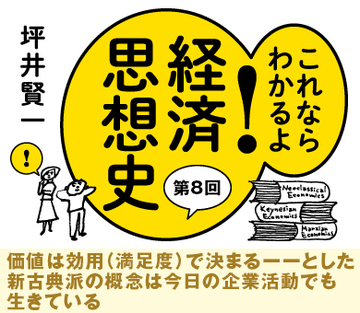

第8回

枕上の読書には、電子書籍が最適である。寝床で仰向けになり、片手で持てるので快適だ。スマホでも読めるが、寝床では小さすぎてつらい。拡大したり小さくしたりと、頻繁に変えるのでめんどうだ。やはり専用の電子書籍リーダーがいい。

第7回

本を「ななめ読み」する際、ポイントを押さえるにはアンダーラインを引いていく。これには「こすると消えるボールペン」が非常に役に立つ。ごちゃごちゃ混乱した書き込みを消せるので、効率的な読書には大きな武器となる。

第6回

読書と同時にノートPC、タブレット、スマホで調べ、メモすることも増えてきた。本を膝の上に置き、片手でキーボードを叩いたりするわけだが、生産性は著しく落ちる。これがあればどこでも快適空間に変貌する読書グッズを紹介しよう。

第5回

ビジネスパーソンにとって、図書館はどうでもいい存在かというと、そんなことはない。こんなに便利な情報の宝庫はないのだ。もちろん図書館で大衆小説を借りたっていいのだが、ここでは「おとなの使い方」に絞ってご紹介する。

第4回

書店がない場合、買うのはAmazonなどのネット書店やリアル書店が運営するネット通販しかない。その場合、直接の観察は不可能だ。まったく選択眼を養えない。さてどうするか。

第3回

新聞の出版広告や日曜日の書評を見て本を選ぶ、という伝統的な選書法は主流ではなくなっている。また、ネット書店の読者評価やSNS拡散など氾濫するアマチュアの批評よりも、自分の選択眼を養うほうがいいのではないか。

第2回

自宅やオフィス以外の読書空間を紹介しよう。直感的には図書館が最適と考えがちだが、図書館よりも読書に向いている場所がある。

第1回

本は読みたいけれど「時間がない、書斎がない」というみなさん。帰宅時間を1時間ほど遅くして時間をつくろう。書斎がなければ外で読もう。

第90回

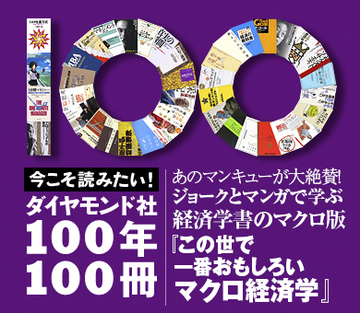

あのマンキューが大絶賛!ジョークとマンガで学ぶ経済学書のマクロ版

経済学への関心の高まりにつられて専門書に挑んでみたけれど挫折した……。そのような経験を持つ方、実は意外に多いのではないでしょうか。そこで今回ご紹介する『この世で一番おもしろいマクロ経済学――みんながもっと豊かになれるかもしれない16講』を事前に読んでおけば、どんな分厚い教科書も難なく読み進めることができるでしょう。

第11回【番外編】

真のデータ・サイエンティスト養成めざす滋賀大学データサイエンス学部の教育内容とは?

遂に日本で初めて、独立した“統計学部”として「データサイエンス学部」が登場。滋賀大学に2017年度から設置予定です。同学部設立に向けてデータサイエンス教育研究推進室室長として陣頭指揮をとる竹村彰通教授に、統計学の面白さや従来の統計学教育の問題点、新学部における教育内容のほか目指す人材像などについて聞きました

第10回

大学は職業訓練校になるべきか?文科省がいう「真の学力」とは何なのかを追求し滋賀大学がデータサイエンス学部を新設する理由

ガルブレイス、クルーグマン、スティグリッツ、ピケティ…と代表的な経済学者の立ち位置も事例に挙げながら、経済思想のもつ意義を考えてきた前編に続き、後編ではビジネスパーソンや学生が備えておくべき「人文知」とは何か、それを体得する意味や方法、大学教育のあり方に議論が広がります。

第86回

著作権、録音権、複製権……。パクリに厳しい現代に必須の音楽著作権入門

インターネットの普及にともなって、「盗作」について厳しい目が注がれるようになりました。しかし、何を以って「盗作」と判断するのでしょうか。今回ご紹介する『音楽ビジネス著作権入門』を読めば、音楽の著作権の仕組みが手に取るようにわかるようになります。

第9回

スティグリッツもクルーグマンもピケティも…経済理論を根底で支える思想史を理解し旗色を鮮明にして主張することで経済政策は深化

経済理論や経済政策の背景にある思想史を学ぶことに、どんな意味があるのか。『これならわかるよ!経済思想史』を上梓した坪井賢一(ダイヤモンド社論説委員)が、佐和隆光氏(滋賀大学大学長)を迎えて語り合います。ガルブレイス、クルーグマン、スティグリッツ、ピケティ…と代表的な経済学者の事例も挙げながら、経済思想史の意義を考えます。

第82回

「この世のあらゆる人は身勝手なクズ野郎」ジョークとマンガで学ぶミクロ経済学の入門書

ピケティの『21世紀の資本』に象徴されるように、経済学に対する関心が急速に高まっています。今回は「興味はあるんだけど、分厚い入門書は読む気にならない……」と思っている人にうってつけの『この世で一番おもしろいミクロ経済学』をご紹介しましょう。

第8回

価値は効用(満足度)で決まるーーとした新古典派の概念は今日の企業活動でも生きている

価値は労働量で決まるという労働価値説を打ち出した古典派経済学に対し、価値は効用で決まる、と新たな効用価値説を唱えたのが新古典派です。しかも、この効用価値説は、3人の学者がほぼ同時に別々の場所で唱えたのでした。

第7回

ドイツ圏、英国、フランスでほぼ同時に、人の欲望を数値化しようと新古典派経済学が出発

さて今回からは、マルクス経済学とほぼ同時期にうまれた新古典派経済学について紹介していきます。新古典派の皮切りといえる限界効用理論を説明する前に、ドイツで主流だった歴史学派から解説していきます。

第78回

ビットコインは広まるか?仮想通貨の実態を多角的に論じた良書

今回ご紹介する『仮想通貨革命』を読めば、仮想通貨の仕組みから意義まで深く理解することができます。その中身をちょっとだけご紹介しましょう。