野口悠紀雄

第34回

日本では介護費用の大部分を保険と公費で賄っている。しかし、そのすべてを国家で行なうという福祉国家的な思想は、見直すべきだ。介護サービスは医療とは異なり、市場化することが可能であり、必要に迫られている。

第33回

2008年の秋以降、日本の失業率は急上昇した。一方、介護の分野は深刻な労働力不足が大きなな問題になっている。これはあきらかにミスマッチであり、解決が必要だが、その背景には解決しにくい深刻な構造問題がある。

第32回

日本の雇用問題においては、社会保険制度がきわめて重要な意味を持っている。そして、日本の年金制度は、雇用問題によってきわめて深刻な影響を受けている。雇用と社会保険の問題は密接に関連しており、一方を無視しては他方を議論することができない。

第31回

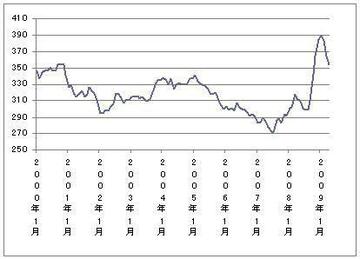

日本の失業率は、2009年6月に5.4%を記録してなお上昇中で、今年中に過去最悪の5.5%を超えることは不可避だろう。雇用問題は、現在の日本経済が抱える最も深刻で、総選挙でも議論されるべき最大の課題だ。

第30回

日本の失業率はどこまで上がるのか。その手掛かりは平成21年度財政経済白書にある。それに基づき試算すれば、潜在的失業率はなんと14%。だが、各政党の雇用政策は、解決になんら寄与しないばかりか、事態を悪化させる危険を含んでいる。

第29回

日本の輸出産業は、アメリカなど先進国の需要が減退したので、今後の市場を中国をはじめとする新興国に求めようと考えている。また、今後の投資対象として、中国をはじめとする新興国が有望ということも言われている。そうした判断の基準になっているのは、中国の経済成長率の高さだ。それほど重要な指標であれば、正確さはきわめて重要である。しかし、それにもかかわらず、中国のGDPデータに対しては、疑問が多い。

第28回

中国国家統計局は、2008年の中国全体での単位GDP当たりのエネルギー消費が、前年比で4.59%低下したと発表した。しかし、わずか1年という短期間にこうした驚異的な変化が起こったとは、にわかには信じがたい。

第27回

世界銀行とOECDが日本の09年実質成長率を発表した。どちらの見通しもマイナス6.8%で、世銀発表データでロシアに次ぐワースト2位、OECD加盟国中ワースト4位と、日本の経済成長予測は最悪の結果になった。

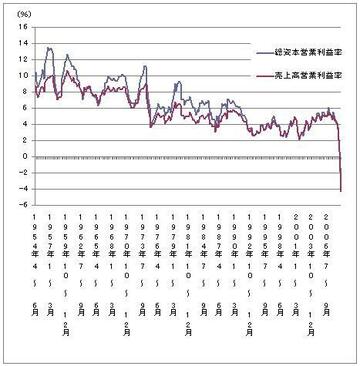

第26回

政府が景気底入れ宣言をしたことから、日本経済の先行きについての楽観ムードが出始めている。しかし、日本の製造業はきわめて厳しい状態にあり、ROA(総資本営業利益率)の改善はなかなか見込めないだろう。

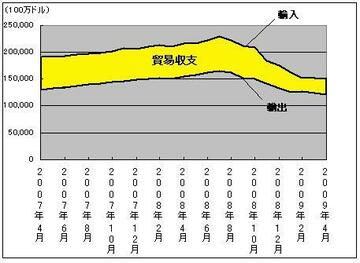

第25回

アメリカの消費財輸入が回復してきた。同じ輸出国である中国と日本だが、主要輸出品が「自動車」と「資本財」である日本は、アメリカ経済が安定し、中国経済も好転したとしても、回復が遅れる可能性が高い。

第24回

日本企業の多くが厳しい状況に直面しており、特に製造業は赤字に転落した。今後も厳しい状況が続くと見られている。一方最近の株価は、アメリカの株価に連動するのみで、この状況を的確に反映しきれていないようだ。

第23回

国際収支表の「その他投資」や「誤差脱漏」という項目が「円キャリー取引」と解釈でき、その動きと為替レートの動きは、密接に関連している。では、「その他投資」と「誤差脱漏」とは一体何なのだろうか?

第22回

為替レートは、日本経済に重大な影響を与える。円安が生じないとすれば、輸出が増大することはない。しかし、為替と相関関係にある「その他投資」を分析していくと、円安をもたらすような動きは現時点で考えられない。

第21回

為替取引に「実需原則」の制約がなされており、資本移動に制約があった時代には、経常収支黒字の増減が為替レートを決める主要な要因になると考えてよかった。しかし現在は、このメカニズムは当てはまらない。

第20回

4月下旬以降、アメリカの株価が上昇を続けており、予想されていたよりも早く景気が回復する可能性も十分考えられる。伴って日本の株価も回復するのではという見方もあるが、それは根拠のない幻想に過ぎない。

第19回

日本政府は09年度の実質経済成長率の見通しを、-3.3%に改定する方針を決めたようである。しかし、追加対策の内容は、これまでもあった施策がほとんどで、有効需要追加効果をもつとは、到底考えられない。

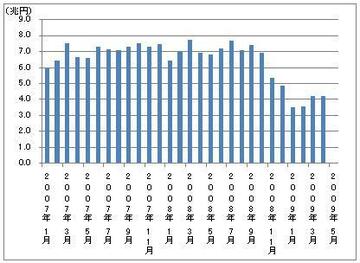

第18回

08年秋以降、急減してきた輸出。しかし最近の数字をみると、急減過程に歯止めがかかってきたようである。このまま輸出はほぼこのレベルで下げ止まるだろうと考えられるが、問題は今後増加に転じるかどうかだ。

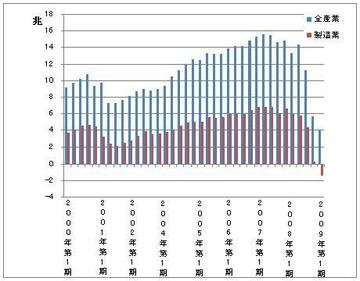

第17回

自動車産業と電機産業は、これまで日本の経済発展を支えてきた代表的産業である。これらの産業は、似たところもあるし、違うところもある。似ているのは、輸出の急激な落ち込みによって、これまで経験したことのない困難な状態に、いま陥っていることだ。どちらの産業も、2008年10~12月期に経常利益が赤字になった(08年度通期でも赤字になる企業が多い)。

第16回

麻生政権は、「景気対策三段ロケット」と題し、事業規模75兆円の経済対策を行なうことを発表。だが、マクロ経済学的な意味で景気対策とみなせるものは、定額給付金2兆円のみ。景気刺激策とは言えないものがほとんどである。

第15回

内需がだめなら外需に活路を――日本の産業界はこのビジネスモデルに執着している。落ち込みから這い上がるには、ビジネスモデルを新しいものにしなければならない。これは自動車産業についてとくに言えるだろう。