桃田健史

第211回

2010年から続いている超小型モビリティ実証試験。最近、全国で「国は法整備についてどこまで本気なのかよく分からない」、「自動車メーカー側も腰が引けているのでは?」との不安や不信感が漏れ聞こえるようになってきた。

第210回

近年、イスラエルで自動車関連のスタートアップが続々と生まれている。なぜいま自動車関連なのか、そこになぜ、日系メーカーが接触しようとしているのか?そして、そもそもなぜ、優秀なスタートアップがイスラエルで生まれるのか?

第209回

米デトロイト郊外、アナーバー市。ここは、日米欧韓に加えて中国の自動車メーカーや自動車部品メーカーの研究開発拠点が集積するエリアだ。この地で初めて、無人移動体の業界団体・AUVSIが自動運転のシンポジウムを開催した。

第208回

アンジュレーション(高低差)が激しい難コース、1周約4kmの米カリフォルニア州ソノマレースウエイ。最高出力560馬力、0~100km/h加速3.7秒のアウディ製スーパーセダン「RS7」をベースにした自動運転車、愛称「ロビー」が究極の走りを披露した。

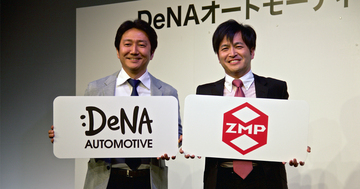

第207回

DeNAと自動運転技術関連のベンチャー企業ZMPが先月末、「ロボットタクシー」に関する共同記者会見があった。その翌日、ZMP本社で同社・谷口恒社長と筆者のふたりだけで、じっくりと話を伺った。

第206回

米国防高等計画局(DARPA)が災害対策を目的とした大規模なロボットコンテストを開催し、韓国チームが優勝。日本チームは11位と14位に沈んだ。なぜ日本は勝てなかったのか、現地で観戦・収集した情報を基に分析する。

第206回

米国防高等計画局(DARPA)が災害対策を目的とした大規模なロボットコンテストを開催し、韓国チームが優勝。日本チームは11位と14位に沈んだ。なぜ日本は勝てなかったのか、現地で観戦・収集した情報を基に分析する。

第205回

「そうだな、これが日本に足りないモノだな」2つの展示会を見ながら、そう思った。パシフィコ横浜で開催された、『人とクルマのテクノロジー展』と、幕張メッセの第1回ドローン展だ。

第204回

米連邦航空局はドローンを含む無人飛行体全体について、急速に動きを速めている。そうした中で日本の存在感は極めて小さい。

第203回

川崎の臨海部といえば、日本屈指の巨大工業地帯だ。その川崎市で、先日“世界初”となる最新型水素施設の記者発表会に参加した。

第202回

この1~2年、欧米各地でダイムラー社のカーシェアリングサービス「CAR2GO」の存在感が急激に増している印象がある。成功している最大の理由は、どこでも乗り捨てられることにある。

第202回

この1~2年、欧米各地でダイムラー社のカーシェアリングサービス「CAR2GO」の存在感が急激に増している印象がある。成功している最大の理由は、どこでも乗り捨てられることにある。

第201回

米アマゾンが、小型の無人飛行体「ドローン」で商品を配達するサービス「プライムエア」の構想を発表したのが2013年12月。このほど、米国連邦航空局はアマゾン・ロジスティックス社に対し飛行試験実施を承認したと発表した。

第200回

アメリカの“タクシー後進国”と“クルマの過剰供給”という社会背景のなか、UberやLyftが創業5年程度で急成長している理由は何か?そこには大きく3つの要素がある。

第200回

Uberの福岡市での実証試験を国交省が行政指導する一方、楽天が米ベンチャーのLyftに対して、約360億円の出資を発表した。アメリカ発の「シェアライド」に、日本でも注目が集まっている。

第199回

燃料電池車の普及について、産学官の各方面への取材を続けている。そこで感じるのは「水素社会に対する“温度差”」だ。特に、水素インフラについて、その“差”は大きい――。

第198回

燃料電池車の現状は、世界基準に対して実質的に最も影響力があるアメリカが態度を明確にしていないため、燃料電池車の本格普及が先読みできない、というものだ。ではなぜ、アメリカは燃料電池車に対して保守的なのか?

第198回

「水素社会」の華やかな部分をメディアが浮き立って報道する一方で、燃料電池車関係のシンポジウム等では関係者の本音が聞こえてくる。それは、燃料電池車は「死の谷」の真っ只中にいる、というものだ。

第197回

1月のデトロイトショーで話題を呼んだ「3Dプリンターカー」だが、日本の自動車業界や関連業界関係者たちの認識は、筆者がアメリカ現地で取材した事実と大きく異なる場合がほとんどだ。3Dプリンターカーの「実態」とは?

第196回

1月の最終週、バルセロナで米欧アジアのジャーナリスト合計40人による、新型マツダ「ロードスター」(MX-5)の世界初の公道試乗会が催された。新型ロードスターの実態とは、存在意義とは何か。じっくりと解析してみたい。