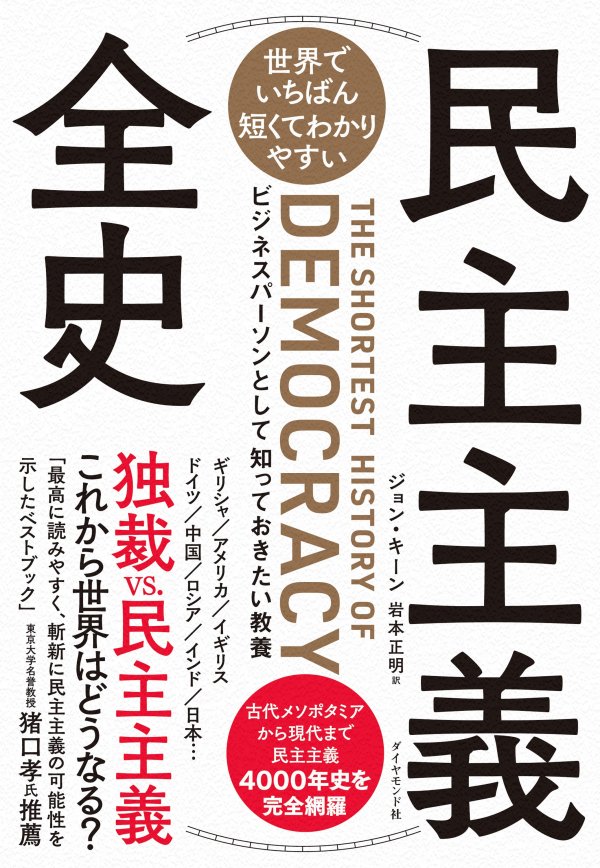

ロシア・ウクライナ情勢、中国の経済面・軍事面での台頭と台湾・香港をめぐる緊張、トランプ前大統領の動きをめぐるアメリカ政治の動揺、そして日本で選挙期間中に起こった安倍晋三元首相襲撃事件……これらのことを見て、「このままで民主主義は大丈夫か」と不安になる人は、むしろ常識的な感覚を持っていると言えそうです。自由な選挙、非暴力の議論、権力の濫用のない政治と国民すべてに平等な機会がある中での経済発展のような、民主主義がもたらしてくれることを期待されている価値観が崩れかけています。決められない、豊かさをもたらさない延々と議論が続く民主主義でなく、専制的であっても決断力と行動力のある、強いリーダーがいいと考える国も出てきています。それでも民主主義が優れていると言えるのは、なぜなのでしょう? 困難を極める21世紀の民主主義の未来を語るうえで重要なのは、過去の民主主義の歴史を知ることです。民主主義には4000年もの過去の歴史があり、時に崩壊し、そのたびに進化を繰り返しながら進んできました。刊行された『世界でいちばん短くてわかりやすい 民主主義全史』は、現代に続く確かな民主主義の歴史をコンパクトに、わかりやすく解説しています。オーストラリア・シドニー大学の著者、ジョン・キーン教授が、西欧の価値観に偏りすぎないニュートラルなタッチで語る本書は、現代を生きるための知的教養を求める日本人読者にぴったりの一冊です。同書の中から、学びの多いエピソードを紹介します。(訳:岩本正明)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

主権を有する人民という伝説

選挙の擁護者たちは選挙民主主義のことを、意見の相違を認め、能力のない政治指導者を非難できる制度だと見なしている。市民が公の場で不満を述べ、リーダーに対して失望感を表明し、権力闘争をオープンにし、政府が失政を行えば(いつか必ず過ちを犯す)、彼らをいつでも退陣させることができる仕組み、という認識だ。

ただ、選挙民主主義にはある矛盾があることに気づく。複数政党制に支えられた多元主義を標榜しているものの、それは主権を有する人民が一体であるという考え方とは、相容れないのではないだろうか? つまり、選挙民主主義の下では、政治的権力と権限の本源とされる「人民=デーモス」という一つの統合された主体が存在する、という考え方に疑問符がつくのだ。

トーマス・ジェファーソンなど一部の代議制民主主義の支持者たちは、この主権を有する人民という考え方──その多くが古代ギリシャに由来し、中世後期と近世初期の欧州に直接的なルーツを持つ──に王権神授説との奇妙な重複を見出していた。

「主権を有する人民」という考え方は、人類学者がアニミズム(霊魂信仰)と呼ぶものだ。人々が架空の存在である神に抱く信仰を世の中に投影し、「人民」はその神から統治する能力を授けられた唯一無二の憲法制定権力者である、という幻想に浸っている。この考え方は「人民」を潜在的な専制君主に変えてしまった。つまり「人民の声は神の声」だと言うのだ。

ここで米国の共和党員、ジョン・アダムズの言葉を見ていこう。「人民」を語る際に彼が用いた形容詞の羅列は、まさに彼の仲間であるニューイングランドの人々が神について語るときに用いられる言葉だった。「あらゆる知性、あらゆる力、あらゆる権威は生来、まごうことなく、不可分に人民に宿るものだ」

こうした言い回しは、1787年9月中旬にフィラデルフィアで可決された合衆国憲法の最初の3つの単語「We, the People(われら人民は)」にも表れている。これらの単語は「人民こそが世界の正当なアニメーター(生命を与える者)」だと断定している。そこに反論の余地はない。人民とは道徳を超越した力であり、何が正しいのか、何が間違っているのかを理解している。物事のあるべき姿を心得ているのだ。

選挙民主主義の支持者は、神秘的な人民が神秘的な力を授けられたという無邪気な考え方を非難した。種々雑多な血の通(かよ)った人々が共存しながら自ら統治できるよう、「人民」という抽象概念を廃止しようと呼びかけたのだ。ただ、そう簡単には事は進まなかった。背景の違いや意見の相違を乗り越えて、主権を有する主体として有権者を表現できる「人民」という概念の使い勝手のよさに、大半の民主主義者は固執し続けた。

選挙の際、有権者は自らが選んだ代表者に対して審判を下す。彼らを称賛し、支持することがあれば、怒り狂い、不満を爆発させることもある。これはベンジャミン・フランクリンの言葉を借りれば、「自由な政府においては、統治者は公僕であり、人民がその上位者であり主権者だ」という原則に則っている。次の選挙までの期間、「人民」は眠れる巨人のように静かに耳と目を澄まし、一時的に統治を任せた者たちに審判を下す次の機会を待っているのだ。

つまり、選挙民主主義は「人民」について、2つの矛盾する解釈を提供している。一方は良き政府の正当な礎となる抽象概念である「主権を有する人民」、他方は好き嫌いの多様性、政党間の争い、さまざまな利益団体によって特徴づけられる実際の人々だ。