自動車のカーボンニュートラルについて、「日本は世界の電気自動車(EV)シフトに出遅れている」とか「パワートレイン全方位戦略が結局正しい」といった様々な見方がある。いったい現実はどうなのか?(ジャーナリスト 桃田健史)

インフレ抑制法やバッテリーパスポートなど

自動車メーカーが課される規制への対応は山積

「皆さんが考えているより、(状況は)もっと難しい」

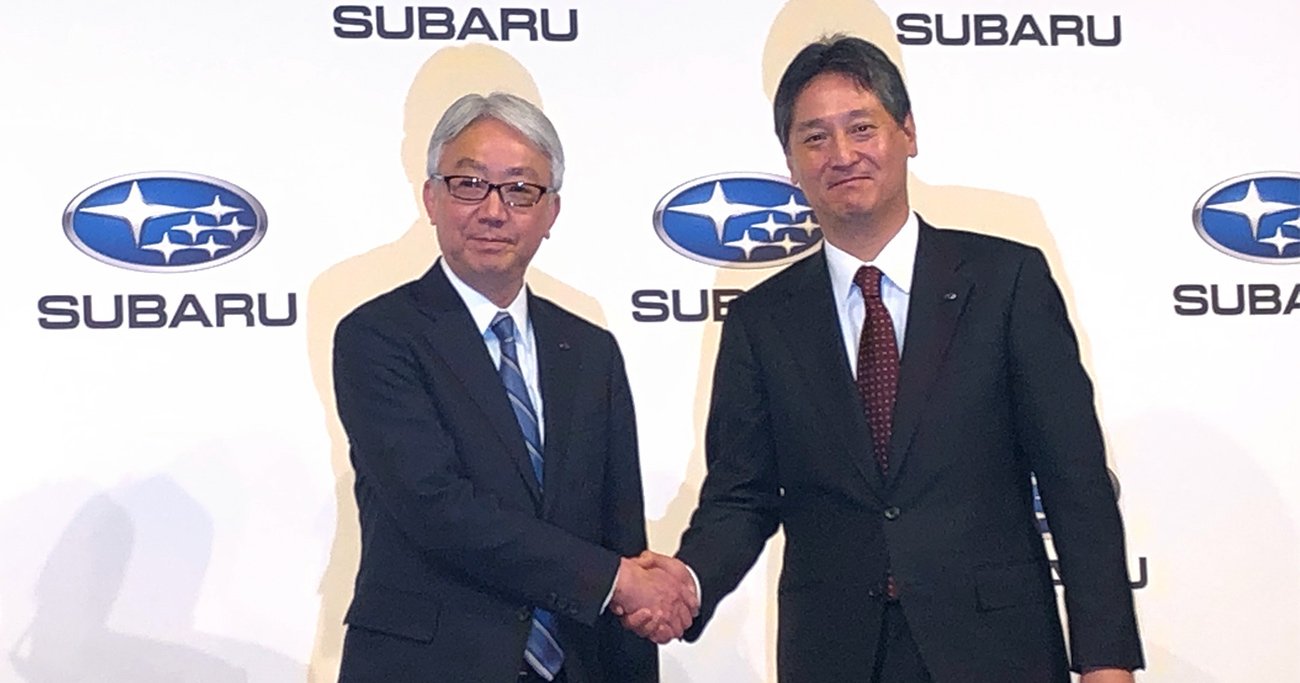

スバルが2023年3月3日、都内で開いた社長交代に関する記者会見の席で、これまで5年間スバルの経営を率いてきた中村知美氏は、自動車メーカーが直面している課題について、集まった記者らに対してそんな表現を使った。

この発言の本意はどこにあるのだろうか。

自動車産業の現状に対する一般的な解釈では、「CASEの影響などによる、100年に一度の大変革期」と言われている。

CASEとは、10年代半ばに独ダイムラー(現メルセデスベンツグループ)が創出したマーケティング用語で、C(通信によるコネクテッド)、A(自動運転)、S(シェアリングなどの新領域サービス)、そしてE(パワートレインの電動化)を指す。

これら4つの分野が複合的に交わることで、自動車の開発から販売にかけての全ての領域で大きな変化が起きる。業界関係者は抜本的な意識改革が必要になるだろう。

また、GAFAM(グーグル〈親会社はアルファベット〉、アップル、フェイスブック〈現メタ〉、アマゾン、マイクロソフト)に代表される欧米のIT超大手が、データマネージメントの観点で、産業構造における自動車産業のポジションをIT産業に対して下位に追いやる可能性もあるのではか、とも言われている。

このような「CASEの影響による100年に一度の大変革期」という一般論を、自動車に関係する各種の記者会見(スバルが主催したものに限らない)で記者らが引用し、「日本メーカーは欧米メーカーやベンチャー企業に比べて、EVシフト遅れているのではないか?」という類の質問をすることが少なくない。

だが、自動車メーカー経営陣たちは、CASEの重要性は十分に理解した上で、「もはやCASEを単なる技術的な要因として捉える状況ではない」という意識が強くなっているのだと思う。

次ページでは、日米欧の自動車メーカー幹部らのCASEに対する考え方を解明する。