4割以上の企業が「レガシーシステムが半分程度以上残っている」

ライオンの旧基幹システムのように、古い技術や仕組みで構築されたシステムを「レガシーシステム」と呼ぶ。

一般にレガシーといえば、オリンピックレガシーのように後世に受け継がれるポジティブな影響を指すが、レガシーシステムに関してはネガティブ成分が多めだ。保守・メンテナンスに莫大なコストがかかり、セキュリティ事故やシステム障害のリスクも高い。

現在、多くの企業がレガシーシステムを抱えている。特に、2027年に標準サポートの終了が予定されている基幹システムパッケージ「SAP ERP 6.0」は、導入企業も多いことから「2027年問題」など言われている。

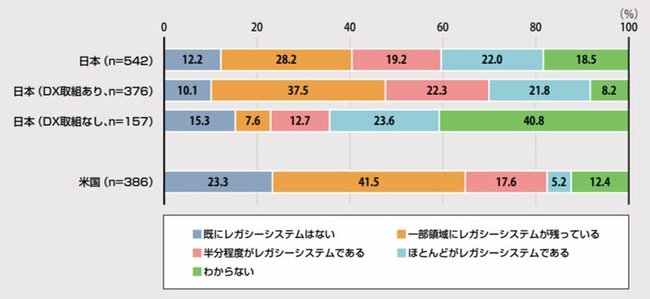

2023年3月に発表された『DX白書2023』では、41.2%が「レガシーシステムが半分程度以上残っている」と回答した。米国の22.8%と比べ、対応が遅れているようだ。

「半分程度がレガシーシステムである」と「ほとんどがレガシーシステムである」を合わせると、日本は41.2%、米国は22.8%となる。(IPA『DX白書2023』) 拡大画像表示

「半分程度がレガシーシステムである」と「ほとんどがレガシーシステムである」を合わせると、日本は41.2%、米国は22.8%となる。(IPA『DX白書2023』) 拡大画像表示

やっかいなのは、自社がレガシーシステムを抱える当事者であることを自覚していない企業が多いことだ。同アンケートでは、DXに取り組んでいない企業の40.8%が「(レガシーシステムの状況が)わからない」と回答した。一方、DXに取り組んでいる企業は「わからない」が8.2%と少ない。データ活用やクラウド移行など、DXを本格化している企業ほど、レガシーシステムの制約に悩まされるものだ。そのため、DXがレガシーシステムの把握と刷新のきっかけになっているとも推測できる。

データを統合・活用できるかどうかが売り上げの差につながる

レガシーシステムを巡る問題は、システムの話だけに留まらない。

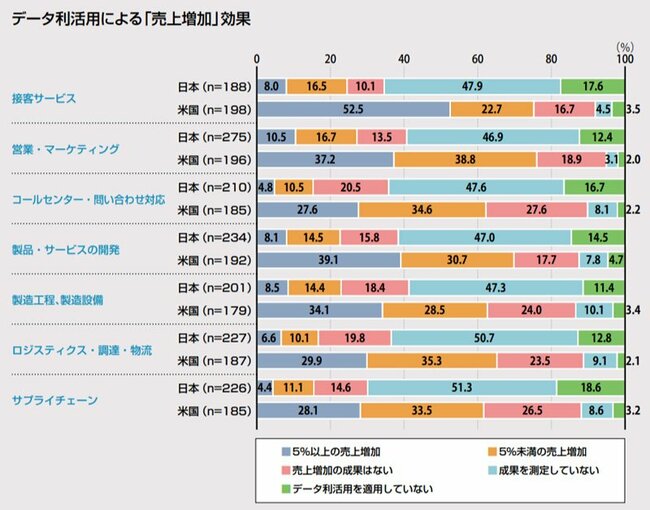

2018年に経済産業省が発表した『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』には、「既存システムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化を解決しない限り、新たなデジタル技術を導入してもデータの利活用・連携に制約が生じ、大きな成果が望めない」と伏線が張られていたのだが、『DX白書2023』では、日米企業でデータ活用がもたらした売り上げの変化を調査。対象となった全領域で、米国企業のほうが圧倒的に売り上げを上げていることが分かった。

そもそも日本では成果を測定していない企業も多い。新しいことを始める前にはコストや費用対効果を重んじる決裁権者も多いと聞くのに、いささか不思議な現象だ。(IPA『DX白書2023』) 拡大画像表示

そもそも日本では成果を測定していない企業も多い。新しいことを始める前にはコストや費用対効果を重んじる決裁権者も多いと聞くのに、いささか不思議な現象だ。(IPA『DX白書2023』) 拡大画像表示

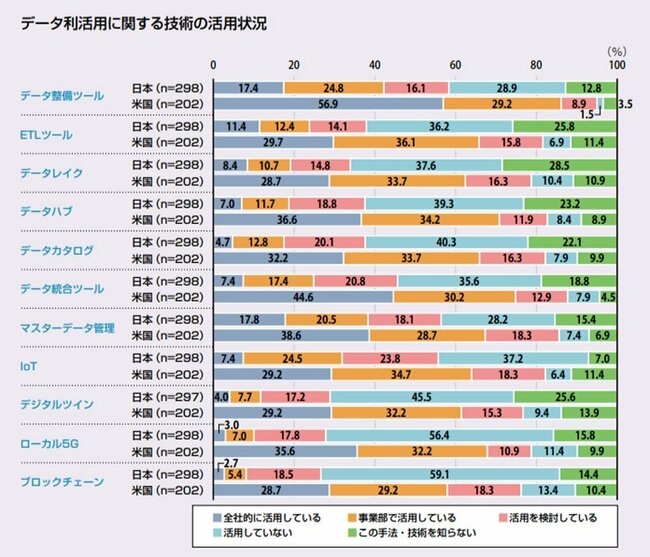

『DX白書2023』では、日米企業のデータ活用に関する技術の利用状況も調査。日本企業はデータ整備ツールやマスターデータ管理など、データ活用の基礎段階で用いられる技術が優勢なのに対し、米国企業はデータハブやデータ統合ツール、さらにはIoT、ブロックチェーンなども目立ち、先駆けてデータを統合・活用する段階に進んでいるようだ。

日本企業はデータ活用の基礎段階であり、米国企業は複数のデータを統合・活用する段階に進んでいると推測される。(IPA『DX白書2023』) 拡大画像表示

日本企業はデータ活用の基礎段階であり、米国企業は複数のデータを統合・活用する段階に進んでいると推測される。(IPA『DX白書2023』) 拡大画像表示

調査では、このフェーズの違いが「売上増加の差」となって現れている可能性を示唆しているのだが、だとすれば、レガシーシステムと向き合うことをもう後回しにはできないはずだ。