これは、戦いくさや武道における勝負でも同じです。名将の知略によって、手強い敵に勝つことがあります。この場合、負けた方は相手の意外なやり方に虚を突かれて負けてしまったわけですが、これこそがあらゆる戦いにおいて勝利を得る方程式だというのです。計略というものは、後になってその実情がわかれば何ということもないのですが、知らないうちは相手にとっての脅威となるのです。だからこそ秘事が何であるかを知られてはいけないし、秘事があることも知られてはいけない。

さらに世阿弥は、自分が何か秘密を知っている人物だということすら知られてはいけないと言います。まさに秘密にしていること自体に価値があるわけです。

誰も予想しないからこそ“サプライズ”になる

私は長年、証券界で株式市場にかかわる仕事をやってきたので、この「秘すれば花」という感覚はとてもよくわかります。マーケットというものは、それに参加する多くの人の心理で動きます。したがってマーケットにとって想定外のこと、誰もが考えていなかったことに対して大きく反応するのです。

古くは2016年に英国で国民投票が行われEU離脱が決まったとき、多くの人にこの結果は予想外だったため、株式市場は短期的に大きく下落しました。最近では2022年12月、日銀が唐突にイールドカーブコントロール(YCC)の上限を引き上げたため、想定外だったドル円相場は一挙に10円以上も円高方向に振れました。

マーケットというものは、どんなに悪い材料でもよい材料でも、事前に多くの人が予想していることにはそれほど大きく反応しません。俗に言う「織り込みずみ」というやつです。ところが誰も想定していなかったことが起きたときは、人々の想像を大きく超えた激しい動きをすることがあるのです。

したがって、何か効果的に物事を動かしたいと思うことがあるときこそ、「秘すれば花」という考え方を思い出してください。これは株式市場に限らず、すべての経済活動に共通することです。

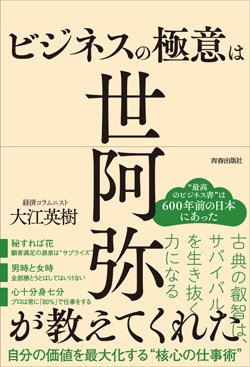

「最高のビジネス書」だと言える三つの理由

このように、世阿弥の思想とその教訓は現代の経営学者に勝るとも劣らぬ輝きを持っています。世阿弥が残した数々の書が最高のビジネス書となり得ている理由として、以下の三つが挙げられます。

一、徹底したマーケット志向が貫かれている

二、イノベーションのヒントが随所に散りばめられている

三、体験に基づく教訓が普遍化されている

このうち、一のマーケット志向は世阿弥の一貫した考え方です。

明治大学前学長で名誉教授の土屋恵一郎氏は法学者であると同時に演劇評論家でもあり、能楽についても造詣の深い方ですが、土屋氏はその著書で「世阿弥の姿勢は常に“関係的”である」と述べています。

つまり観客との関係、組織との関係、そして自分との関係など、すべての面において自分の内に入り込まず、常にまわりとの関係を考えながら生きていこうとしているのです。ビジネスを進めていくうえでこの「マーケット志向」、すなわち市場と関係的であることは何より重要なことだと推測されます。この思想が一貫していることが、世阿弥の書がビジネス書としても優れている第一の点です。

次に二のイノベーションのヒントですが、オーストリアの経済学者でイノベーションの父と呼ばれるヨーゼフ・シュンペーターは、「イノベーションとは技術革新のことではなく新結合、つまりこれまで組み合わせたことがない要素を組み合わせることによって、新たな価値を創造することである」と言います。

世阿弥が起こした作劇のイノベーションの多くは、まさにこの「新結合」によるものです。常に新しい基軸を打ち出し、マンネリに陥らないようにするために考えられた素晴らしい知恵がそこにあります。

そして最後の理由、三が、他の人にはない世阿弥の大きな特徴です。学者や研究者として理論を考えたのではなく、自身が日々闘い続けたことで得られた知恵と、そこから生み出された数々の理論を持っている。しかも単に自分の体験を語るのではなく、誰でも理解できるように理論化され、普遍化されて伝えられている点が最も素晴らしいと思っています。