時代と共に変化した

移住希望者の属性

ふるさと回帰支援センターは、都市から地方への移住希望者と、移住促進に取り組む地方自治体をつなぐ目的から、2002年に日本労働組合総連合会(以下、連合)の呼びかけに農協中央会や経団連、日生協などが参加して設立された団体である。すでに20年以上も移住に関する相談事を一手に引き受けてきたわけで、「現在、センター内には44都道府県と1政令指定都市、合計45のブースが並び、全国579市町村の就労や住居などについて相談を受けています」と高橋氏は語る。

高橋氏がこうして移住促進の取り組みに本腰を入れ始めたのは、同センター開設の数年前のことで、ちょうど団塊の世代の大量退職が視界に入り始めた頃だったという。

「未曾有の大量退職時代がやって来るとあって、当時所属していた連合の組合員5万人に、定年後の生活についてアンケートを実施したんです。すると、実に40%もの人が“田舎に帰って年金暮らしをしたい”と回答しました。これはきっと大きな社会課題になるぞと直感し、センターの立ち上げに動いたのが始まりです」

設立当初は月に20件程度の相談数だったものが、今では約3000件にまで伸びているというから、移住への関心の高まりがうかがえる。

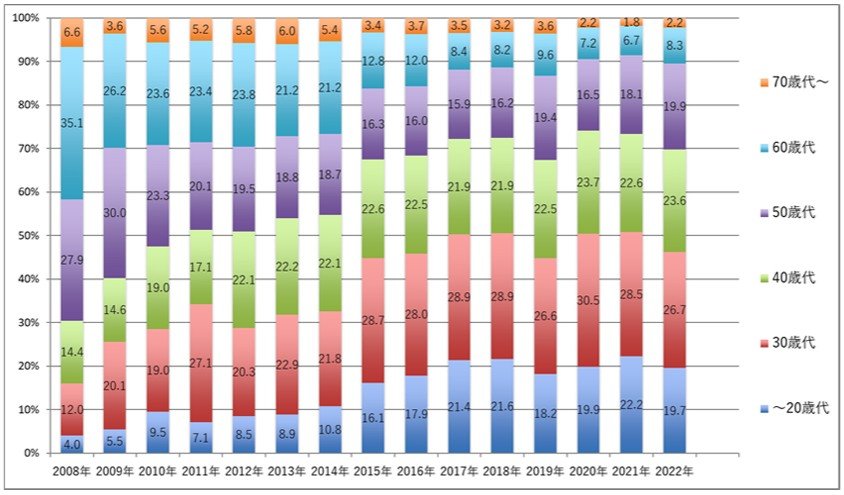

「興味深いのは、センター利用者の年代の移り変わりです。2008年には50歳以上が7割を占めていたのが、2022年には40代以下が7割となっています。これは、東京をはじめとする大都市圏での生活に、若い世代が将来展望を見い出だせなくなった現実を意味しているのだと感じます」

確かに、非正規雇用が労働者のおよそ4割を占める現状からすると、うなずかざるを得ないものがある。地方移住はシニアだけのものではなく、都会での暮らしに不満を持つ若者の、次の選択肢でもあるわけだ。

さらに同センターが開示するデータを見ると、相談者の性別にも年々、顕著な変化が見て取れる。

「女性の割合が増えているんです。2015年の男女比では男性67.8%に対し、女性が32.2%。これが2022年になると、女性の比率が46.2%にまで拡大しています。すなわち、自己実現ややりたいことをかなえるために地方を目指す女性が増えていて、地方都市にとっては明るい材料と言っていいでしょう。いわゆる嫁不足に悩まされている地域もまだまだ多いですしね」

若者の移住、女性の移住が増加傾向にあるデータは、戦後の政府が東京などの大都市に人材をかき集め、一大経済拠点を作ろうとしたモデルの限界を意味していると高橋氏は語る。

「私を含む団塊の世代は、経済の中枢である東京で懸命に頑張れば、それなりに実入りがあったわけです。しかし、バブル崩壊以降は経済が振るわず、どれだけ働いても給料は増えません。まして正規雇用すら遠いとなれば、もはや東京にいる意味などありませんからね」

そんな今だからこそ、ふるさと回帰支援センターの活動も俄然、意味を持つわけだ。