人が住む「世間」は迷いの世界

悩みが多く気が変わるのも当然

同書より転載

同書より転載

「世間」は、梵語のローカの訳語です。「世」は変化してやまないこと、「間」は空間の意味があり、まだ出家して僧になる前の、移り変わりや迷いや煩悩から免れない「俗世間」にいることを言います。俗世間は言葉の通り一般の人々が暮らしている世の中のことです。

仏教では、すべての人が死後生前の行いに従い、輪廻転生を繰り返し彷徨うという「六道輪廻(ろくどうりんね)」の世界観があります。六道は六つですが、各世界に住む衆生の精神段階により三界という「欲界・色界・無色界」の三つの段階で分けられます。

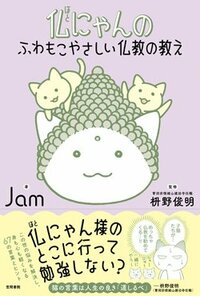

『仏にゃんのふわもこやさしい仏教の教え』(笠間書院)

『仏にゃんのふわもこやさしい仏教の教え』(笠間書院)Jam 著、枡野俊明 監修

この三つの世界を「世間」とし、あらゆる生き物が住む自然環境(山・川・草・木・国・土)を「器世間」と呼びます。その中の、心や感情という意識を持つ者が住む衆生の世界を、衆生世間(有情世間)と呼びます。

衆生というのは私たち人間のことを言いますので、衆生世間は人間の住む世界です。そこから日常語として「世間」は世の中や人間社会、人々を表すようになりました。

自分たちの住む「世間」は迷いの世界で、移り変わっていくのが当然なのだと思うと、悩みが多いのも気持ちが変わってしまうのも、しかたがないと思えてきます。そのことを受け入れて、どう生きるかを考えて、一日一日を大事にしていきたいですね。