このとき、猪木の中で“世界一”という3文字が呪いになった。どんなときでも猪木は世界を意識してしまう。それと関係あるかどうか猪木は世界中を渡り歩いてきた。アフリカ、キューバ、北朝鮮、パキスタン、イラク、ソ連(現ロシア)、パラオ、ブラジル、ドイツ、中国、アメリカ、カナダ、メキシコ。

世界という言葉が持っている響きに猪木は呪縛されていく。世界の食料危機を救うためのアントン・ハイセル。エネルギー問題を解決するための永久電機。ゴミ問題をクリアする水プラズマといった具合にだ。

祖父の死は虚無感と同時に生きていることの貴重さ、大切さ、死んだら終わりだということをメッセージしている。それがあったから「どうってことねえや!」という発言につながっていくのだ。

猪木の自意識。その底辺の部分には死が付きまとっていた。そのことは馬場にも言えた。晩年、馬場は「歳だけは取りたくないよな」とつぶやいていたし、死の影を内面に背負っていた。

猪木もまた70を過ぎると「俺にもお迎えが来ているんだよ」が口ぐせだった。大木金太郎、上田馬之助、マサ斎藤、ラッシャー木村、山本小鉄、星野勘太郎は猪木より先に天国へ旅立っている。

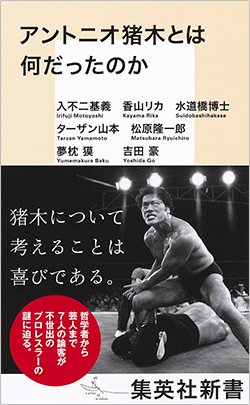

『アントニオ猪木とは何だったのか』(集英社新書)

『アントニオ猪木とは何だったのか』(集英社新書)入不二基義・香山リカ・水道橋博士・ターザン山本・松原隆一郎・夢枕獏・吉田豪 著

仮にの話だが猪木家がブラジルに移民しなかったら、猪木は中学、高校では恵まれた体格を武器になんらかのスポーツをやっていたはずだ。大学に進んでいたら東京オリンピックが開催された1964(昭和39)年、猪木は大学の4回生ということになる。卒業すれば社会に出て就職していた。それは猪木にとってつまらない人生だ。運命に振りまわされてこそ猪木である。

結果的にというかあるいは幸か不幸か、猪木にとっては、プロレスに取ってかわる人生はなかったといえる。馬場は高校時代、野球部で投手をやり、将来はプロ野球の選手になることが夢だった。それも天下の読売ジャイアンツ。巨人に入団というでっかい夢をかなえた。

そこで決定的挫折をした先に予想もしていなかったプロレスとの出会いがあった。馬場は幸運を2度、つかんだ人間である。まさしく強運の人。一方、猪木は1960(昭和35)年、17歳のとき、力道山がブラジルに遠征。そこでの力道山との遭遇が猪木にとっては日本に帰れるワンチャンスだった。自分から売り込んだのだ。そう考えている。馬場は他力型幸運、猪木は自力型幸運だったのだ。