「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

私が本書を書こうと考えた理由について述べたいと思います。それは、このような「混乱を極めた状況」に対して、まともな戦略が提案されていないように思える、ということです。特に、いわゆる「人生論」や「キャリア論」と呼ばれる類の論考について、強い違和感が拭えません。

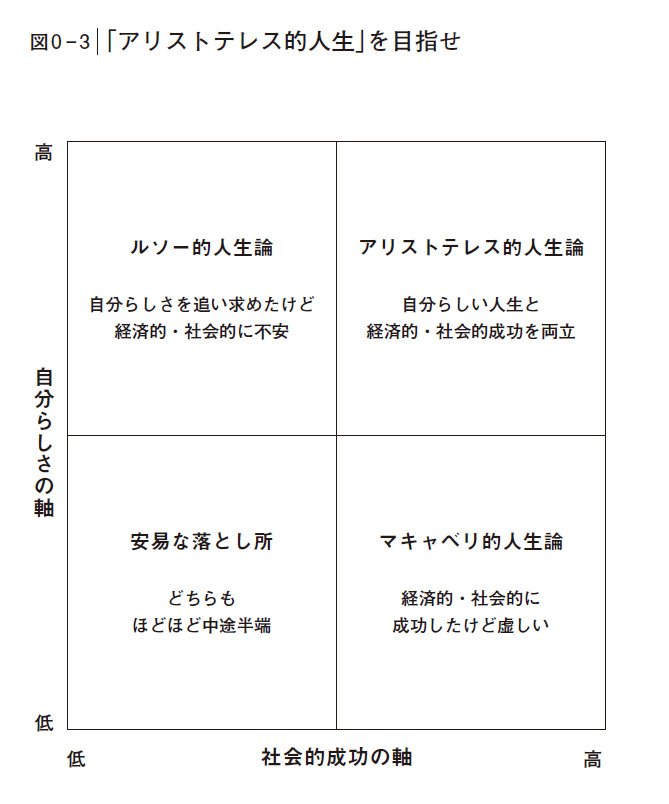

昨今の人生論には二大潮流ともいうべき流派があるように思います。一方の流派のメッセージを端的に表現すれば

残酷な社会ゲームを冷徹に戦って生き残り、経済的・社会的成功を手に入れろ

という考え方です。

いかにもドライかつ現実主義的な主張で、本書ではこのような人生戦略の考え方を「目的達成のためには全ての手段は合理化される」と言った中世の政治学者、マキャベリにならって「マキャベリ的人生論」と命名しましょう。

このようなメッセージを訴える書籍は書店にごまんと並んでいますが、ふと横に目をやると、真逆の主張を展開している書籍群も目に入ります。これらの書籍が訴えているメッセージは

経済的・社会的成功の虚像に囚われず、自分らしく生きて本当の豊かさを手に入れろ

という考え方です。

いかにもナイーブかつ理想主義的な主張で、本書ではこのような人生戦略の考え方を「人間は本来善良なもの、個人の内面的道徳を重視せよ」と言った近世の思想家、ジャン・ジャック・ルソーにならって「ルソー的人生論」と命名しましょう。

「どっちもダメでしょ」が結論

両者は今日のキャリア論、人生論の二大派閥を形成しており、互いが互いを非難し合っている状況ですが、私は「選択肢がこの2つしかない」という状況にどうにも違和感が拭えないのです。

なぜなら、これら2つのアドバイスのどちらかに従って生きたとして、それが充実したキャリア、幸福な人生につながるとは思えないからです。両者にはそれぞれどのような問題があるのでしょうか?

マキャベリ的人生論の問題点は「ゴールの設定」にあります。キャリアに関するこれまでの研究の多くは「経済的成功」や「社会的成功」が仮に実現できたとしても、それが必ずしも「幸福な人生」には直結しないことを明らかにしています。ゴール設定に失敗すればプロジェクトは必ず破綻します。そういう意味で、マキャベリ的人生論はそもそも「的外れ」なのです。

一方、ルソー的人生論の問題点は「プロセスの設計」にあります。確かに人生において「自分らしさ」は重要な指標でしょう。しかし「自分らしさ」という目標は、一定の経済的・社会的基盤があってこそ獲得できるものであり、それだけをナイーブに目指して得られるほど「人生というプロジェクト」は容易ではありません。戦略的実現性を欠いた目標は単なる夢想にすぎません。そういう意味で、ルソー的人生論は「甘い」のです。

本書は、これらの2つのどちらの立場にも与しません。なぜなら、プロジェクトのデザインでは「ゴールの設定」と「プロセスの設計」の2つが決定的に重要であり、これは「人生というプロジェクト」についても同様に言えるからです。

「二律背反」を壊すのがイノベーション

世の中に流布している「2つの生き方」の両方がダメだとすれば、私たちはどうすればいいのでしょうか? ここでさっそく、経営戦略論の知見を人生に持ち込んでみましょう。

トレードオフにある2つの選択肢が目の前に突きつけられた時、私たちはつい、さしたる考察もなしに、どちらか一方を甘んじて受け入れてしまいがちです。

しかし、経営学におけるイノベーション理論では、一見すると2つしかないトレードオフ、つまり「どちらか(=OR)の選択肢」を安易に受け入れることを否定し、それらのトレードオフを超克する3つ目のオプション、つまり「どちらも(=AND)の選択肢」を目指します。

それはすなわち「自分らしく生きる」ということと、「経済的・社会的に成功する」ということの両立を目指す、ということです。

ルソー的人生論ともマキャベリ的人生論とも異なる、この「3つ目の人生論」を言葉にするなら、

自分らしいと思える人生を歩み、経済的・社会的にも安定した人生を送る

ということになります。

本書ではこのような選択肢を、人生の目的を「エウダイモニア=善き生」におき、その実現のために、極端を避けて「中庸」を重視せよ、と訴えた古代ギリシアの哲学者、アリストテレスに倣って「アリストテレス的人生論」と名付けましょう。

アリストテレス的人生論を実践するためには、一見すると両立の難しいトレードオフを高次元に調停していく知性と勇気が必要になります。そして、そのためにこそ「経営戦略論を活用すべきだ」というのが本書の基本的な立場なのです。

なぜなら、経営は「短期と長期」「コストと品質」「規律と自由」など、「こちらを立てればあちらが立たず」という二律背反と矛盾の塊であり、経営戦略論は、これらの二律背反と矛盾を高次元で調停するためにこそ練り上げられてきたという経緯があるからです。

蛇のように賢く、鳩のように素直に

もしかしたら、このようなアドバイスを「玉虫色の都合の良いもの」と思われる向きもあるかもしれませんが、同様のアドバイスが世界最大のベストセラー「聖書」の中にも見られます。

新約聖書のマタイによる福音書の中で、イエスは、これから宣教の旅へと向かう使徒に対して次のようにアドバイスしています。

蛇のように賢く、そして鳩のように素直になりなさい。

これほど矛盾に満ちているように思えながら、全体的・包括的な人生戦略のアドバイスはないと思います。前半の「蛇のように賢く」というのは、世の中でよく言われていることや甘言を弄する人に騙されず、自分の頭で考えて判断するための知恵と分別を持ちなさいというアドバイスであり、後半の「鳩のように素直に」というのは、地位やお金といった虚しいものに惑わされずに、自分の中にある美意識や倫理観に素直に従って生きなさいというアドバイスです。つまり、イエスもまた、最愛の弟子を旅立たせるにあたって、一見すると矛盾しているように思える「第三の道」について説いているのです。

私もまた、イエスに倣って、この言葉を皆さんに送りたいと思うのです。