上長は部下の

「評価権限」を持っている

この対話でのメインテーマは、「鈴木さんの能力」ではなく、部下が鈴木さんとどのように向き合うかであるはずです。

具体的には、部下が鈴木さんとの接し方を振り返り、内省し次の行動に活かす。そして、これらの経験から部下が何かを習得し、鈴木さん以外の人との接し方のレパートリーを増やすことによって、部下の人材マネジメントの能力が上がる。これが1on1が意図するところになります。

ところが、ケースAの上長は、部下の言葉に疑問を呈しています。これでは、部下の考えを深めることにはなりません。自分の考えを対話に交ぜ込むことで、部下の話したいことから逸れていってしまっています。

繰り返しますが、1on1の基本は傾聴です。原則として評価もしないため、いわゆる「面談」などと比較して不用意に人を傷つけたり、ストレスフルな状況に追い込む可能性は低いはず。とはいえ、1on1が上長と部下との関係で行われていることには注意が必要です。

一般的に上長は部下の評価権限を持っています。加えて、部下の異動や業務アサインについても影響力を持っています。したがって、部下は上長から嫌われるような発言はしないものです。

よほど気をつけないと、部下は本音を話してくれません。

では、ケースBの上長はどのように対応しているでしょうか?

「周りとの協調がうまくできていない…?」という言い換えは、部下の考えを引き出すニュートラルな言い方です。このような問いかけをされると、部下は鈴木さんにどう向き合うべきか、考えを深めていけます。

否定が常にNGということではありません。ただ、上手に否定しないと、いつの間にか部下は上長の指示を待つことが正解だと認識してしまいかねません。そのような上長依存の関係になると、部下の学びが深まりません。

加えて、ケースBの上長は次のように進めます。

上長「なるほど。伝え方に問題ありだと思っているんですね」

部下が感じている問題の根が「伝え方」だとわかったところで、この言葉をキーワードとしています。そして、自分の意見や評価を加えずにそのまま返しています。ここからさらに部下の考えは深まります。

1on1は、上長と部下の間で行う点がポイントですが、権限の大小に気を配らない上長は部下を委縮させてしまいます。

このため、上長は自分の意見を伝えるのではなく、部下の意見を聞くことに徹する必要があるのです。

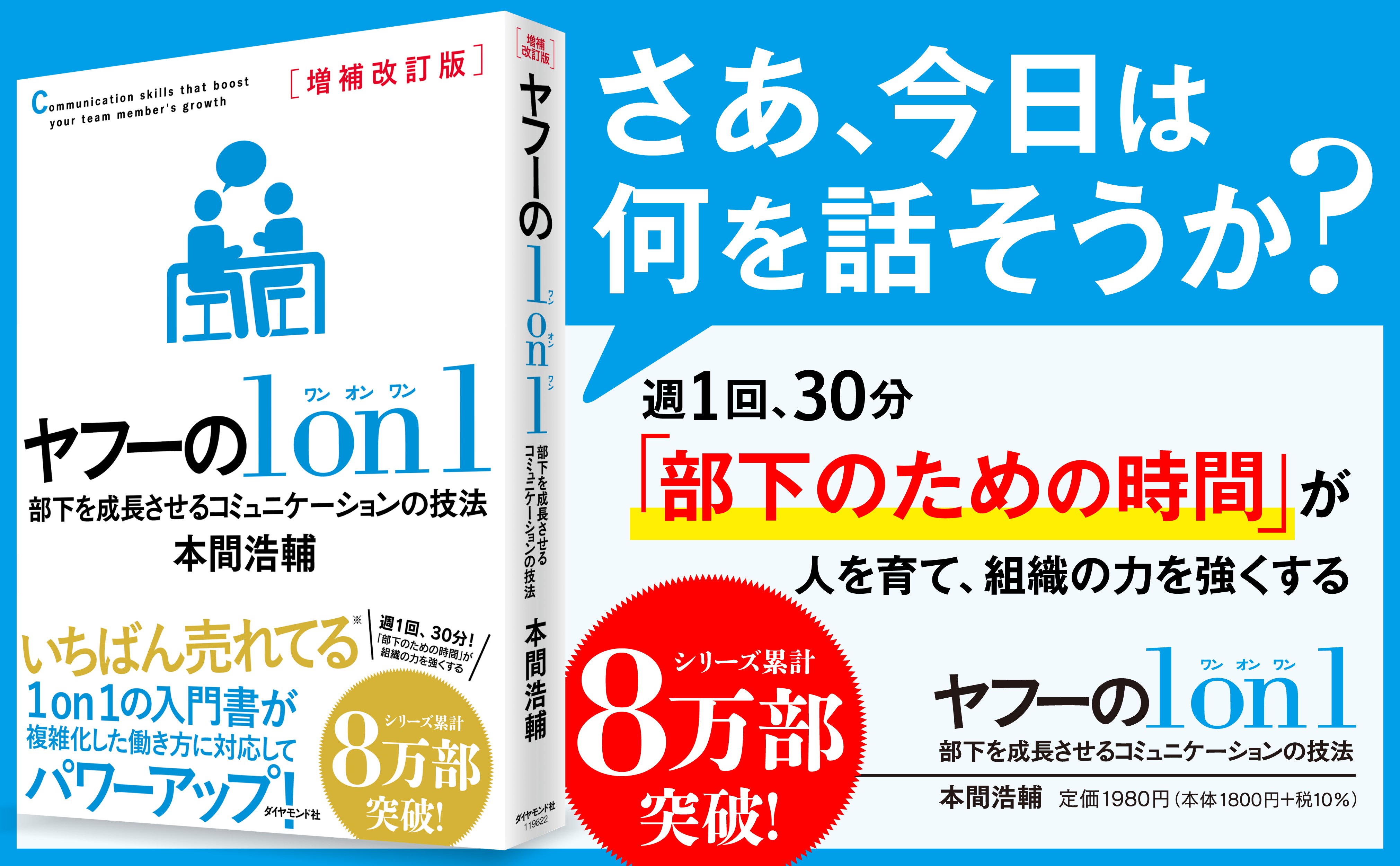

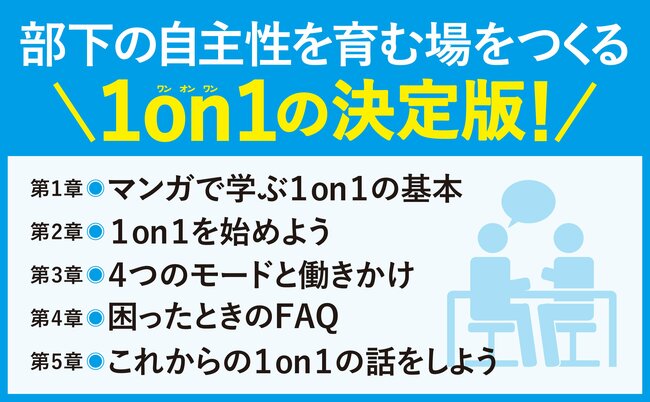

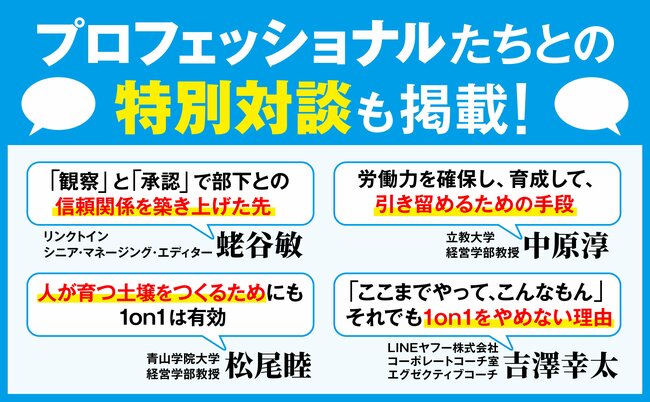

『増補改訂版 ヤフーの1on1』では、部下との対話に必要なコミュニケーション技法について体系的かつ実践的に学ぶことができます。

(本稿は、2017年に発売された『ヤフーの1on1』を改訂した『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下の成長させるコミュニケーションの技法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。ヤフー株式会社(当時)は現在LINEヤフー株式会社に社名を変更しましたが、本文中では刊行当時の「ヤフー」表記としております)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。