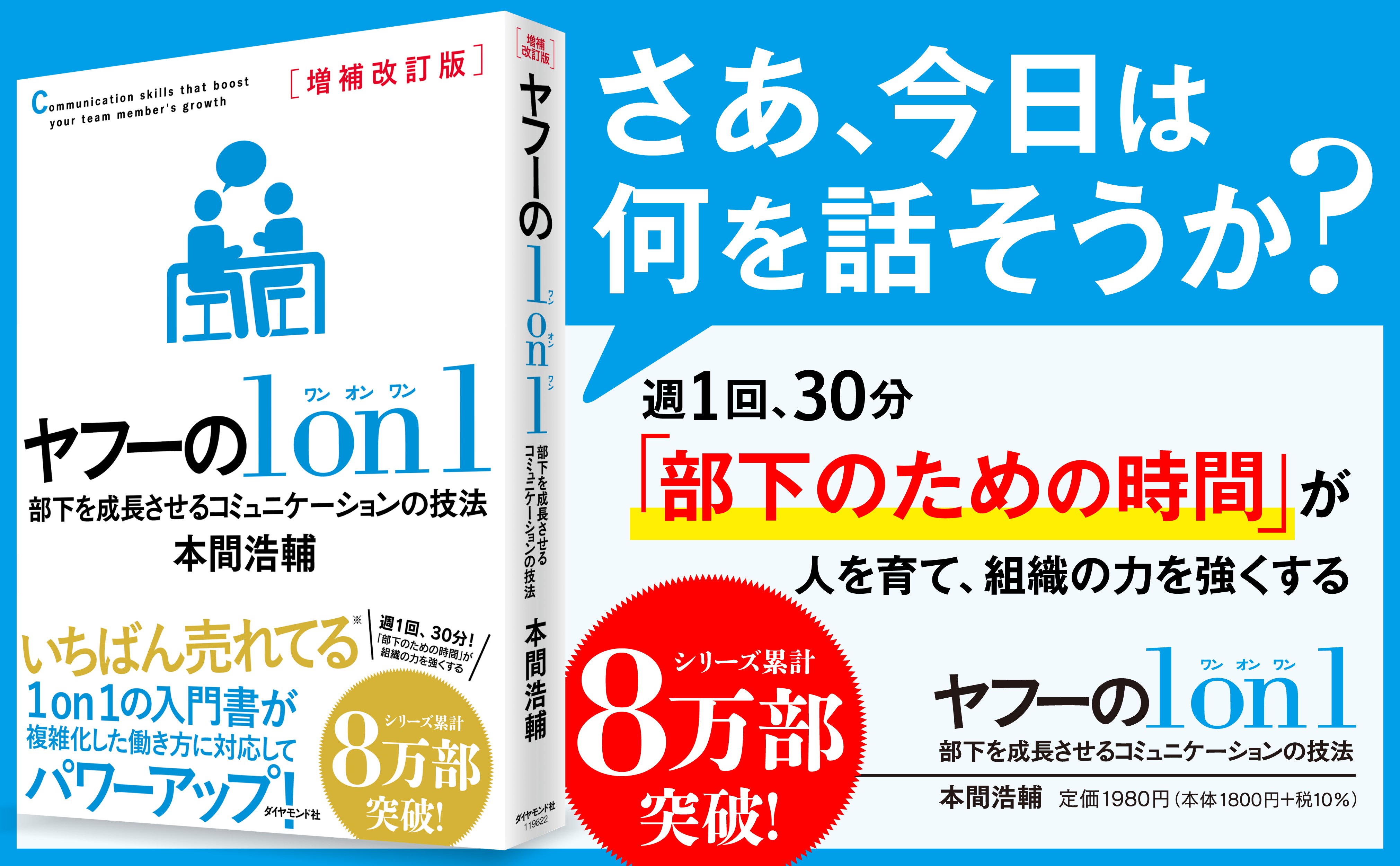

あなたの部下はこの1年、どんな仕事をしていましたか? 最後に一対一で話をしたのはいつでしょうか? 上長と部下が一対一で行う「1on1ミーティング」は今や多くの職場で“当たり前”となりました。ヤフーが実践してきたこの対話手法は、単なる業務報告や評価面談とは異なり、部下の成長を支援し、信頼関係を築くためのものです。本稿では、2017年に発売されて以降、最も売れ続けている1on1の入門書『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』(本間浩輔・著)から一部を抜粋・再編集して、1on1が持つ本当の意味と効果を解説し、成功するためのポイントを探ります。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

育て上手は“観察”上手

「あなたの強みは何ですか?」と聞かれたときに即答できる人は少ないのではないでしょうか。自分自身のことは、案外わからないものです。

でも、「あなたの部下の強みは何ですか」と聞かれたらどうでしょうか。部下や同僚など、ともに働く他者の強みはなんとなく把握している人も多いかもしれません。

たとえば、営業が苦手だと思っている社員がいたとします。しかし、上長から見ると部下が営業をしている姿はいきいきとしているし、営業の苦労話をしているときは嬉しそうに見える。

また、本人は管理職に向いていないと感じていても、周りから見ると素晴らしい管理職であるというケースもあります。

このように、一人では気づきにくいことであっても、周囲からの「観察」を通じて、社員自身が自らの強みを発見できるかもしれない。職場での1on1は、そんな場としても活用できます。

社員に限らず、人は自分の本当の才能に気づいていないものなのだと思います。

上長の“意外な”ひと言

実は、私にも思い出深い出来事がありました。

人事の責任者になって1年半ぐらい経ったとき、当時ヤフーの社長だった宮坂学(現東京都副知事)にこんなことを話しました。

人事の仕事はしんどいことが多く、前に担当していたヤフースポーツの仕事に戻りたい。そう、ぼやいたのです。そこで宮坂にこんなことを言われました。

「いや、本間さんは人事のほうが向いてるよ」

自分ではまったく向いていない仕事だと感じていたので意外でした。でも、一緒に働いている宮坂からすると、むしろその逆のように見えていたそうです。

そのひと言がなければ、私は人事を辞めていたかもしれません。あのときヤフースポーツに戻っていたら、うだつの上がらないプロデューサーになっていたでしょう。

人は案外、自分のことは知らない。でも、他人には見えている。

宮坂のひと言で、私はそれに気づきました。

だから1on1の場で、自分のことをよく知っていて、しかも自分の評価に関わっている上長から「君にはこれが向いてるよ」と言ってもらえるのは、幸せなことなのです。

人が一人で成長することは難しい。

でも、会社員は仲間に助けられて成長することができるし、仲間の成長に貢献することができるのです。

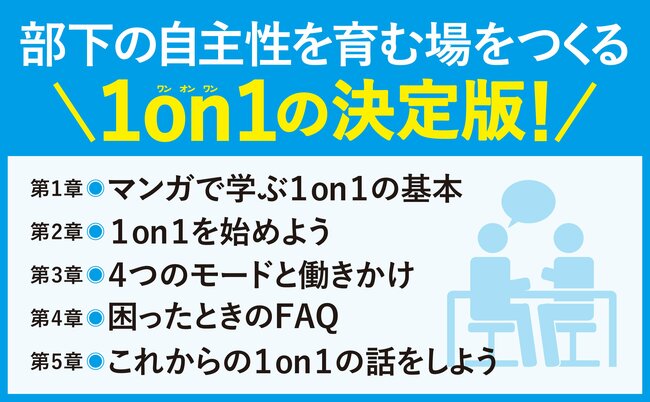

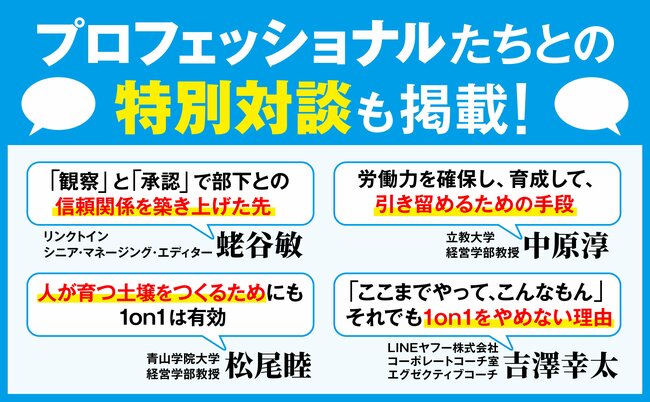

『増補改訂版 ヤフーの1on1』では、部下との対話に必要なコミュニケーション技法について体系的かつ実践的に学ぶことができます。

(本稿は、2017年に発売された『ヤフーの1on1』を改訂した『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下の成長させるコミュニケーションの技法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。ヤフー株式会社(当時)は現在LINEヤフー株式会社に社名を変更しましたが、本文中では刊行当時の「ヤフー」表記としております)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。