自分の「回復レベル」を

スマホの充電に例えてみよう

確かに、年を重ねると「寝ても疲れがとれない」ことを実感することが増える。朝、仕事のスタート時から重たい疲労感がのしかかることもある。しかし、このような状態ではどう考えても仕事の効率は悪い。

「自らの状態をスマホの電池に例えるとわかりやすいでしょう。朝起きたときにすでに疲労を感じるということは、充電が出来ていないのと同じことです」

だからこそ、休み方の戦略を変えていかなければならない。

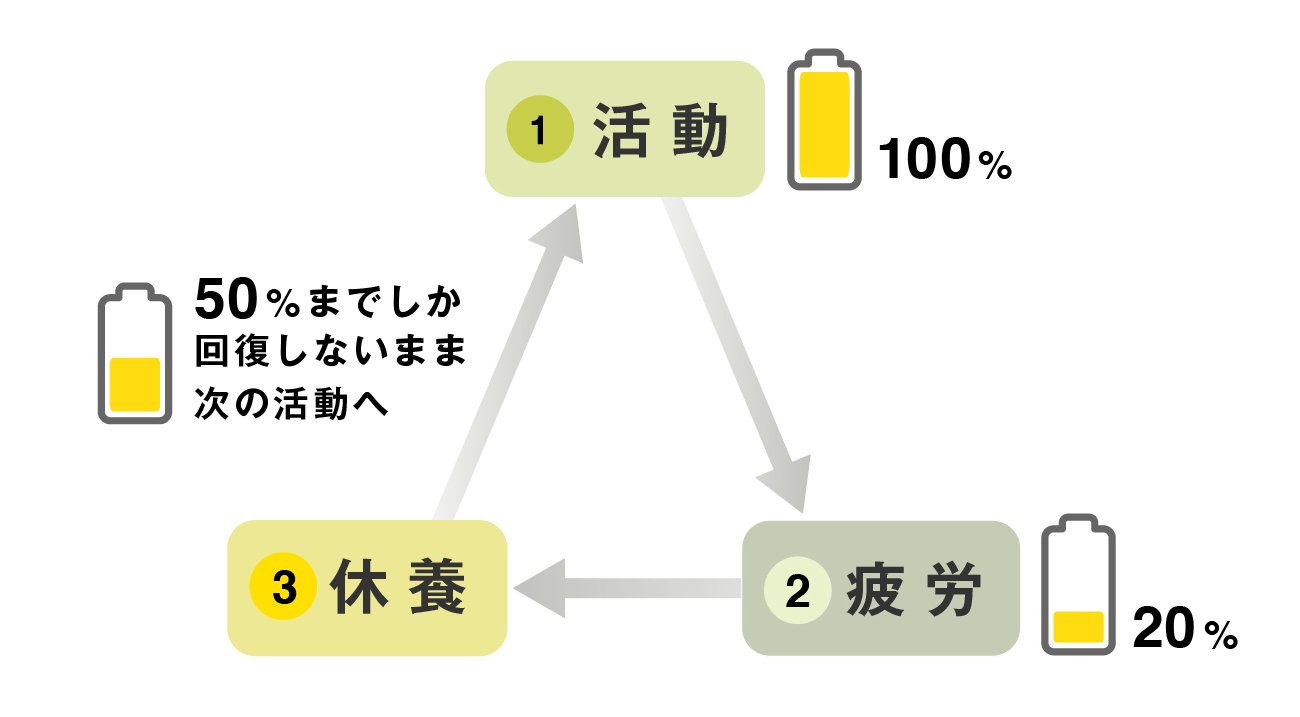

これまで「休養」は、オンの仕事(活動)で疲れ切って、オフ(休養)で回復する、という3角形のサイクルで捉えられてきた。しかし、下図のように睡眠だけで疲労を回復しきれないと、充電できていないまま再び仕事を始めることになる。

【これまでの休養サイクルでは完全に充電できない】

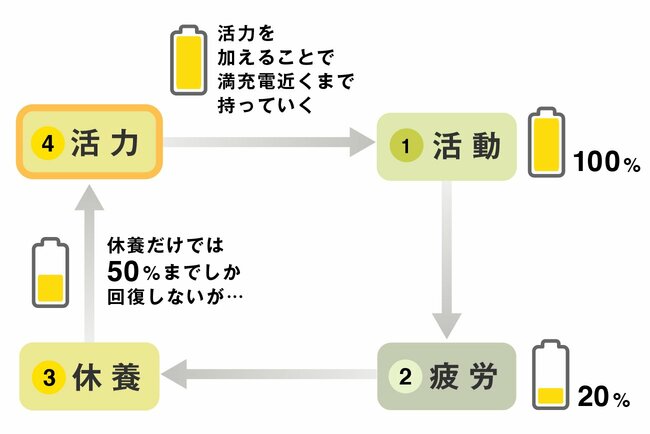

そこで片野氏が提案するのが、これまでの活動・疲労・休養に加えて「活力」をプラスした「攻めの休養」だ。次の図のように、「活力」を加えることでフル充電に持っていく。すると、スマホがさくさく動くのと同様、仕事のパフォーマンスを高めることができるというわけだ。

【「攻めの休養」は「活力」を加えてフル充電に持っていく新たな休養法】

フル充電に持っていくには「活力」を加えることがポイントだが、具体的にどのようなやり方をすればいいのだろう。短時間でも効率的に充電パワーを補給し活力を得る方法として、片野氏は「7タイプの攻めの休養法」を勧める。

大きく分けて、「生理的休養」「心理的休養」「社会的休養」の3つに分類され、そこからさらに次7つのタイプの休養へと枝分かれしていく。順に見ていこう。