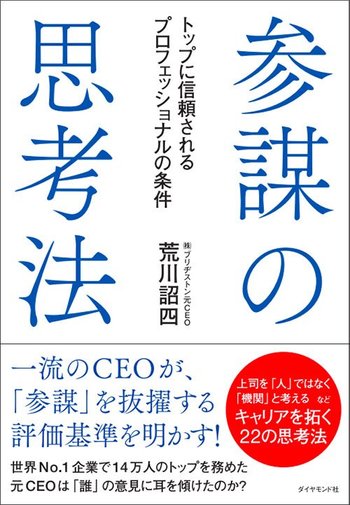

世界三大タイヤメーカーの一角にして、14万人以上の従業員を持つブリヂストン。同社にとって転機となったのが、米国企業ファイアストンの買収。今でこそ、日本企業屈指のM&Aの成功事例と言われているが、買収から数年は苦労の連続だった。そんな当時、秘書課長として社長の「参謀」を務め、のちに自らも社長になった経験をもとに書かれたのが『参謀の思考法』(荒川詔四著)だ。トップに信頼され、自らもリーダーになるための思考法とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

上司とは、「事業目的を達成するため」に組織された「機関」である

企業の参謀というと、戦略参謀というイメージを持つ人も少なくないかもしれない。

しかし、実際の社長の参謀役は、そのイメージとはどうやら大きく異なるようだ。

そのリアルな姿に加え、良き参謀に、また良きリーダーとなるための思考法が紹介されているのが、本書だ。

著者の荒川詔四氏は、ブリヂストンで秘書課長として社長の参謀役を務め、のちに自らも社長になった。

「もともと引っ込み思案で、人付き合いも得意ではない性格。大学では美術部に所属して、黙々と油絵を描くのが好きなおとなしい学生」だった荒川氏は、「野武士のような先輩が闊歩する」社内で、いかに抜擢されるに至ったのか。

「社長だって不完全な人間だ」「地位は人を作る、は疑わしい」「能力の低い上司の下につくのはチャンス」「上司に好かれようとするな」「知識を学ぶ最良の教師は、本ではなく人」「制約こそが思考の源」「人間関係は悪いのが普通」「社長になったからって、どうってことない」など、組織人にはまさに金言とも言える言葉も次々に登場する1冊。

優れた「参謀」として結果を出していった著者だが、極めて興味深いのは、上司をどう考えてきたか、だ。誰しも上司との関わりには悩まされる。ダメな上司を持ってしまったら、なおさらだ。

「人」だと思うから、相性が合わないと、さまざまな「ネガティブ感情」に苦しめられるのです。しかし、その上司は、事業目的を達成するために組織された会社のひとつの「機関」なのだと捉えればどうでしょう?(P.56-57)

その「機関」が最大限に機能するようサポートするのが、自分の役割。

そう認識すれば、自分の遂行すべき仕事に集中できるようになる。上司が好きとか、嫌いとかは関係がなくなるというのだ。

相性のいい上司に恵まれることは、ほぼない

そもそも上司を、会社員は選べない。希望を伝える機会があったとしても、考慮されることはほとんどない。与えられた環境の中で、結果を出していくしかないのが、組織人なのだ。

だから、期待をしてはいけない、と著者はこう直言する。

それが現実です。(P.53)

しかも、職位が上がれば上がるほど、人は勘違いしかねない。人間というのは愚かなもので、その地位にふさわしい人間に成長していくというよりは、その地位に就いたのは「自分が優れているからだ」と横柄な態度を取ってしまったりするものなのだ。

この文章を書いている私は3000人以上の人への取材経験があるが、成功者に共通していたのは、「自分は試されている」と気づけていたことだ。地位が上がれば、必ずさまざまな誘惑がついて回る。

そのとき、「試されている」ことに気づけた人だけが次の地位に進める。著者も、「地位は“ダメな人”をつくる」というほうが真実に近い、と記している。

私が仕えた社長は、そういう人物でした。(中略)

つまり、彼は「人間の愚かさ」を自覚し、自らがそこに陥るのを恐れていたということ。(P.54-55)

だが、そうでない上司のほうがむしろ多いのではないか。

上司との相性が悪いと誰だってストレスになる。ましてや“裸の王様”になって横柄な態度を取るような上司を相手にすると、精神的な苦痛につながる。上司にネガティブ感情が湧いてくる。

だからこそ、「人」として見るのではなく、「機関」として見るのだ。ネガティブ感情はそのまま脇に置いておいて、仕事に向き合っていくのだ。

それよりも、ゲゼルシャフトの目的達成に集中すべき、ということなのだ。

上司に可愛がられる必要などない。好かれる必要もない

この考え方は、誤解を受けることもあるという。上司を「人」として見ないのは、非人間的な感覚ではないか、というのだ。

参謀としての役割を果たすためには、“Cool Head but Warm Heart”、つまり「冷静な頭脳と温かい心」が欠かせないという。

逆に言えば、上司に可愛がられる必要などない。もちろん、上司に嫌われては参謀は務まらないが、意図的に好かれようとする必要などないというのだ。

いつも上司にいい顔をしていたところで、上司が「機関」として結果を出すことができなければ、上司としては部下を認められないだろう。一方で、「機関」として結果を出せるようサポートしてくれている部下ならば、どうして上司が低評価をしようとするのか。

むしろ、下手に可愛がられるのは大きなリスクだという。

覚えめでたくあろうと思ってもいないことを伝えるのは、積極的に嘘をついているようなものだ。

結果として上司が「機関」としての能力を果たせないとすれば、実際には最悪の部下だということになる。

そして上司を「機関」として見ることができれば、仕事の景色が変わってくる。例えば「カバン持ち」ひとつとっても、それは「雑用」にはならないのだ。

上司に「無駄なエネルギー」を使わせないための役割だから。本書にはこんな記述すらある。

日々の仕事の見え方が、考え方一つで大きく変わってくるのである。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。