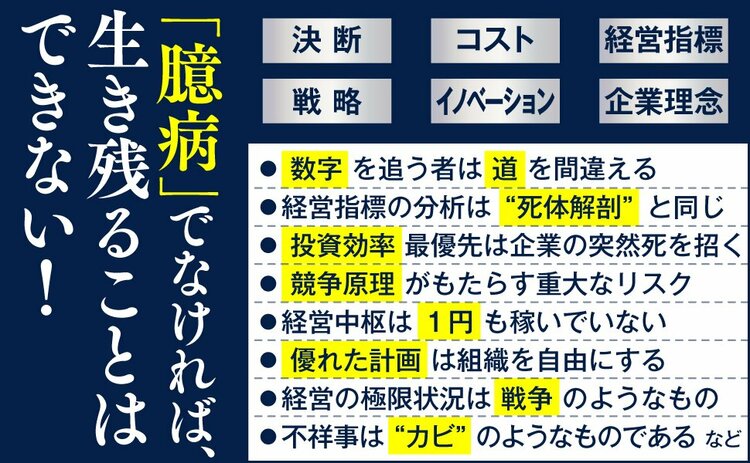

「数字」を扱うように、「人間」を扱ってはならない

実際、近年、「株主中心主義」の本場であるアメリカですら、その行き過ぎによる弊害が声高に語られるようになっています。

その一つの象徴として語られることが多いのが、凋落著しい航空宇宙機器開発製造会社・ボーイングです。

周知のとおり、同社は、その技術力が高く評価されていた、アメリカの製造業を代表する名門企業でしたが、同社が製造した小型機が相次いで墜落事故を起こし、たいへんな数の犠牲者を生み出しており、危機的な経営状態に陥っているのです。

各種報道によれば、そのような苦境に陥った背景には、自社株買いや高額配当など過度の株主還元を進める反面、開発資金や従業員への投資を怠ったことがあるようです。

私が驚いたのは、コロナ禍で航空機の需要が激減したときに、熟練工を大量に解雇し、需要が戻ってから大量に新規採用をしたという報道です。そのため、熟練工が激減しているというのです。これが事実だとすれば、製造過程でミスが多発するのも当然の帰結だと思わざるを得ません。

もちろん計算上は、需要が激減したときには雇用を減らし、需要が戻ったら雇用を増やすのが「正解」かもしれません。しかし、言うまでもありませんが、労働者は「数字」ではなく「人間」であり、組織も生命体にほかならないのです。

人間が高度な技術を習得するには長い時間が必要であり、技術継承には良好な人間関係が必要です。

にもかかわらず、「数字」を足したり引いたりするような感覚で、「人間」を足したり引いたりしていたとすれば、生命体である「組織」がガタガタになるのも当然のことではないでしょうか。

その結果、飛行機の事故が相次ぎ、甚大なる人的被害を出しているとすれば、それは社会的存在である企業として、決して許されることではないでしょう。

そして、そのような事態を招いたのは、ボーイングが行き過ぎた「株主中心主義」に陥っていたからだという報道が多数なされているのです。

「株主中心主義」のパラドックス

これは、理屈で考えても当然の成り行きでしょう。

企業が上げた「利益」のなかで、「株主の利益を最大化」しようとすれば、それ以外の「経費」や「投資」を減らすほかないからです。

従業員の給与を抑え、取引先の中小企業への支払いを抑え、設備投資や新規事業投資、研究開発投資などを抑える。そうすれば、「株主の利益を最大化」することはできるでしょう。

しかしその結果、その会社が「価値」を生み出すために絶対に欠かすことのできない、従業員、取引先のモチベーションや技術力などを失うとすれば、結局は株主にも不利益をもたらすことになるに違いありません。

「株主中心主義」には、このようなパラドックスがあると思うのです。

さらに、「現場」の劣化によって、製品・サービスの不備が頻発するようになれば、企業経営が根幹から崩れ去るのはもちろん、万が一にも人命にかかわるような事故が起きれば、まさに取り返しのつかないことになってしまいます。

だから、私がブリヂストンのCEOだったときに、「コストカット」という言葉を使うことを厳禁しました。

なぜなら、「コスト」を単に「カット(切り捨てる)」するのは、自社の「利益」を最優先にするために、品質を犠牲にすることと同義だからです。

タイヤは人の命を預かる商品ですから、そんなことは絶対に許されないと考えたのです。

もちろん「コストダウン」や「コスト・ストラクチャー・チェンジ」はやりますが、その場合には、絶対に品質は落とさない、むしろ品質を上げることと「両立」させることを徹底しています。

お客様の安全安心こそが「価値」の中核であり、その「価値」を毀損することは一切認めないと明示したのです。

会社を繁栄させる「絶対条件」とは?

ともあれ、私は、株主が企業にとって重要な存在であることは言うまでもありませんが、だからと言って「株主中心主義」という思想には同意しかねると考えています。

すでに述べたように、「株主中心主義」を極めれば、必然的に企業を脆弱にし、結果的に株主にも不利益をもたらすからです。

むしろ、株主のみならず全てのステークホルダーを尊重することによってこそ、企業は繁栄するのであり、その結果として、株主利益も高い水準を持続することができると思うのです。

もっと言うと、企業が繁栄するかどうかは、現場で働いている自社の従業員や取引先の従業員たちが、「よい仕事をしよう」と元気に働いてくれているかどうか、この一点にかかっていると言っていいと私は思っています。

これは、これまで世界中に点在するブリヂストンの事業所や工場に、何度も何度も足を運ぶ経験を通じて学んだ「経営の鉄則」のようなものです。

自分がやっている仕事に誇りをもち、自分が所属する職場に愛着をもつ人々が生き生きと力を合わせて働いている職場は、必ず高い業績を上げてくれます。

一方で、真面目に働いてくれていても、全然楽しそうではなく、どこか暗い雰囲気が漂っている職場は、一時は業績がよくても、それが長続きすることはありません。

経営者は「調和」を生み出すのが使命である

では、現場の活力を引き出すために、経営者はどうすればいいのか?

答えはシンプルです。現場の人たちが「それを実現したい!」と思うような「会社のあるべき姿」を描き出し、現場のオーナーシップを尊重しながら、彼らが思い存分に力を発揮できる環境をつくることです。

そして、現場の人たちの内面から溢れ出るエネルギーが増幅して「うねり」のようになったときに、会社組織はもてる能力を最大限に発揮し始めるのです。

つまり、資本効率・資産効率を高めるために究極的に重要なのは、現場の人たちの「活力」を高めることなのです。

ですから、私はこう考えています。

経営者の使命とは、「株主の利益を最大化する」ことではない、と。

そうではなく、世の中に「価値」を生み出すために、すべてのステークホルダーが力を合わせて、最高のパフォーマンスを発揮されるように働きかけることこそが「経営者の使命」だと思うのです。

そのためには、いずれかのステークホルダーに重心が傾くような関係性や、限られた「利益」「資源」をステークホルダーが奪い合うような関係性をつくらないこと。

すべてのステークホルダーが「調和」するようなマネジメントをすることが、経営者には求められるのでしょう。

もちろん、これは理想論にすぎるかもしれません。

それに、経営者がひとりで達成できるようなことではないかもしれません。

私自身、CEOという役割を精一杯務めたつもりですが、「経営者としてできることが、もっとあったはずだ……」と反省しているのが実情です。

ただ、すでに現役を退いた私にできることは限られています。

だから、どうか次世代の皆さんに、「株主中心主義」を超えて、より本質的な「経営者の使命」を追求していただくことによって、よりよい社会を築いていただきたいと心から願っています。

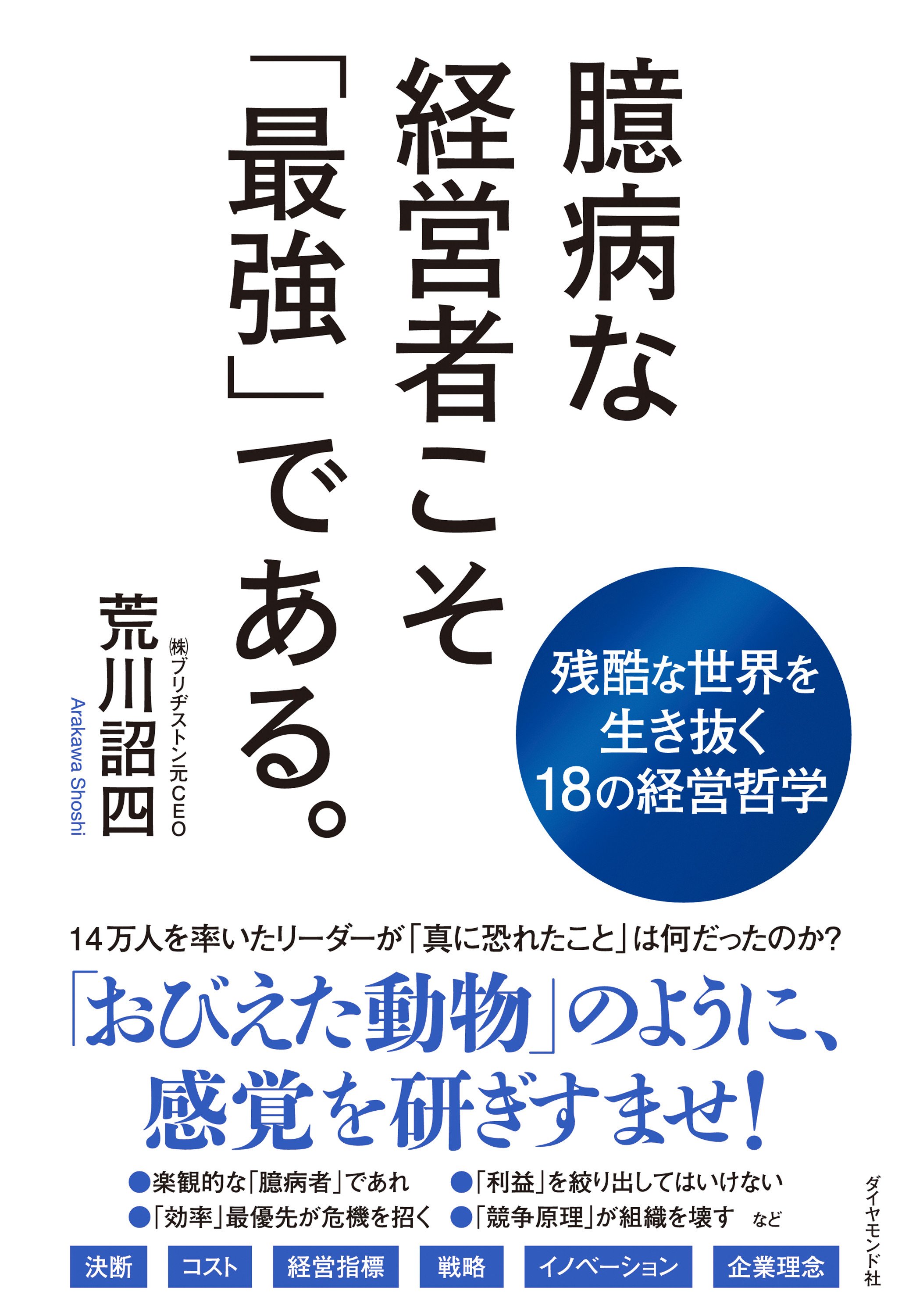

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

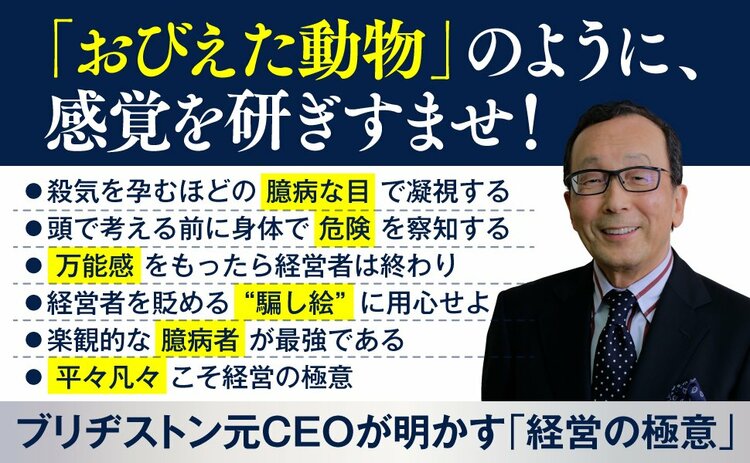

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)