目の前で割れ目が開く

地震を観測している東大の伊豆大島火山観測所に溶岩が迫ってきたこともありました。僕たち地球科学者は地震を観測し、そこから地殻変動や地質などを考えて、それによってはじめて次の噴火予測が立つ。だから地震計はとても重要なんです。

そのときは「なんとか観測所は無事であってほしい」との思いから僕の友人(千葉達朗さん)が木に登って確認して、「溶岩はあとどれぐらいでくる?」と尋ねると「あと50メートルです」と逐一報告してくれました。

結果、幸いにも溶岩は観測所の直前で止まりました。噴泉は明け方の4時ぐらいまで続いたので、徹夜となりました。

溶岩の観測は大切ですが、やはり町民の方々の避難が最優先です。それは前日、つまり僕たちが到着した日にはじまっていました。

その日の夕方ぐらいから関係各所に連絡を取って、海上保安庁や海上自衛隊の船舶はもちろん、遊覧船、漁船、貨物船など、近くにあって動ける船をすべて動員してもらいました。

旅客用に使用している港以外の漁港などもぜんぶ利用し、約1万人の住民と旅行者を本州の東京港や伊豆半島の港まで輸送しました。東京都の対応は早くて、島民の方々はしばらく品川の公民館などで宿泊して、戻れるようになったのは1か月半後ぐらいだったでしょうか。

その噴火は528年ぶりの大噴火でした。とにかく1人の死者も出なかったのが本当に幸運でした。

観測していた僕の友達の目の前、約50メートル先で割れ目が開いたこともありました。彼がいちばん危なかった。

僕たちはなすすべなく警察署の屋上からその様子を見ていたけれど、その友人火山学者はあわてて逃げて間一髪で難を逃れました。すべてが薄氷を踏む思いだったし、同じことがあったら僕自身もあそこまでは噴火に近づかないです。

自然の掟と未知の現象

なにせ500年以上ぶりのことで、なにもわからないから、はじめて噴火に接するような素人の行動をしたのです。そのときの写真や映像は、この24年間、必ず学生に見せてきました。

僕が60歳のときにはTBS系のテレビ番組『情熱大陸』できちんとした記録映像にしてくれました。

いま振り返るに、そのときの火山学者たちの行動は実は反面教師で、「危ないから、このような行動はしてはいかん」ということです。

自然はこういうものなのです。自然の掟はなにかというと、僕たち人間にとっては「想定外であること」だと思うんですよね。

我々火山学者が蓄積してきた知識を総動員しても、なお「未知の現象」が起きるものなんです。

参考資料:【京大名誉教授が教える】時速100キロメートル、人間を含めてすべての生物は生きられない600度の高温…驚くべき「火砕流」の正体とは?

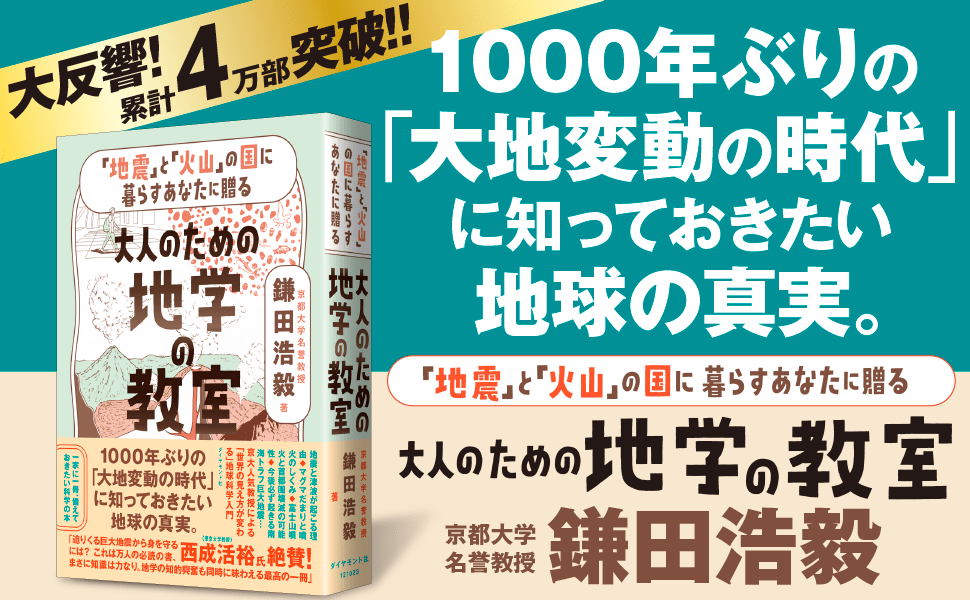

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。