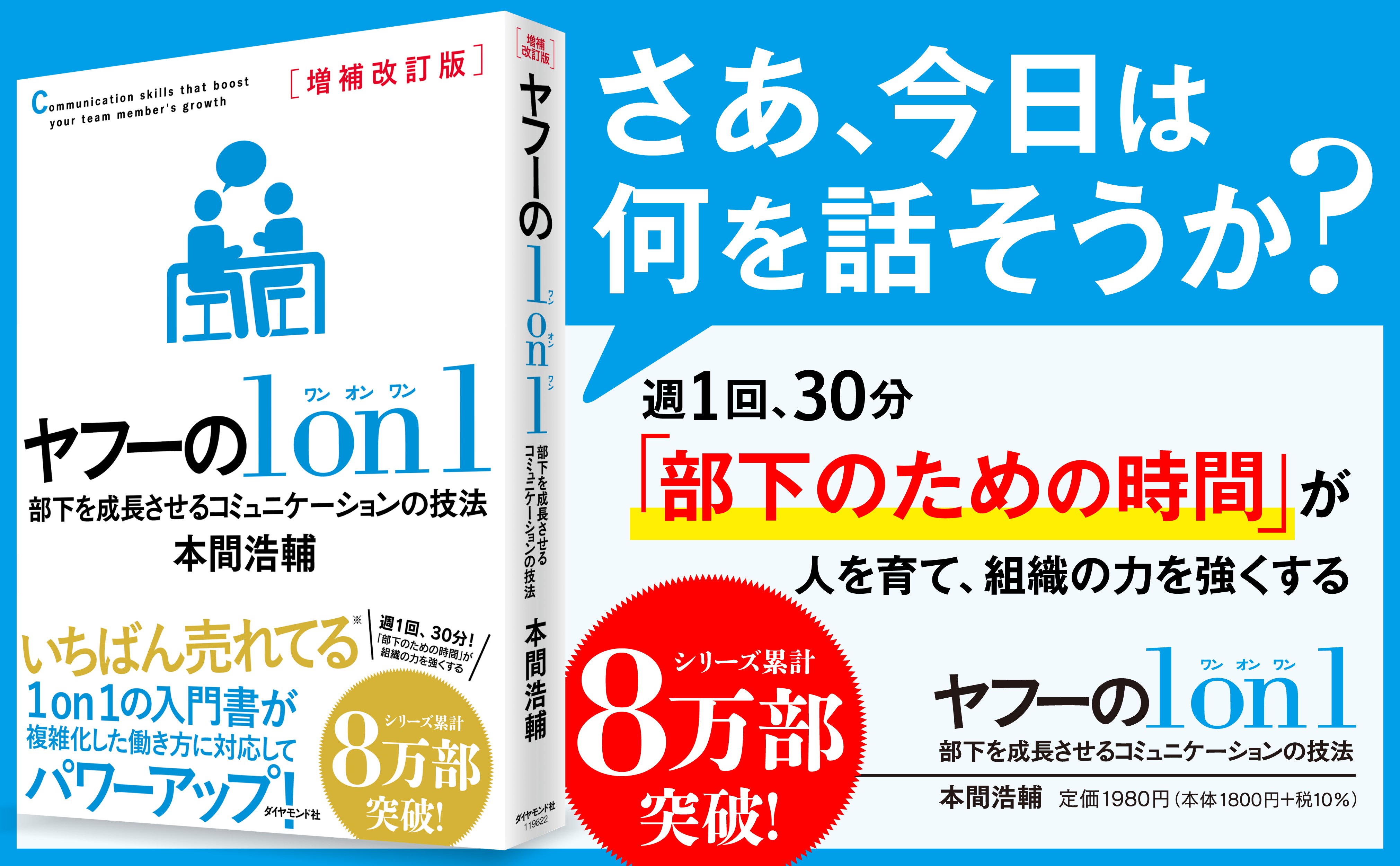

「部下とのコミュニケーションがうまくいかない」「なんだかチームがワークしていない」「上司が何を考えているのかわからない」……あなたの職場はこんな悩みを抱えていないだろうか。今や多くの職場で“当たり前”となった1on1。2017年に発売されて以降ベストセラーとなった1on1の入門書『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』(本間浩輔・著)は、ヤフーが実践してきた対話手法について、今日から実践できる内容が満載だ。本記事では、職場でありがちな悩みについて、著者の本間浩輔氏に伺った。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

Q 1on1で部下と仲良くなった結果、成績へのコミットメントが「なあなあ」になってしまう。

1on1をやるようになって、部下との関係はよくなったのは良いのですが、仲良くなりすぎたことで、緊張感がなくなってしまったように感じます。

「つらくて、無理です」と言われると、それ以上何もお願いできず……。部下が甘えてしまっているようにも感じます。

A 「何を言っても許される」=「心理的安全性」ではない

まず申し上げたいのは、「部下との関係がよくなった」だけ前進だということです。

世の中には、上司から部下に声をかけにくいとか、部下から上司に相談しづらい人が多くいます。

そういう上司も部下も「もう少しコミュニケーションがとれたらなあ」と思っていたり、仕事上のみの関係だから、と割り切っていたりします。

古い話ではありますが、私が新人の時は、仕事の後や休みの日でも先輩や同僚と過ごすことが多かった。頻繁ではないですが、上司もその中に含まれました。飲み会も多かったし、ゴルフやスキー、BBQに行った記憶もあります。

私は、仕事のことで、上司に限らず、先輩からもよく叱られました。しかし、上述のような関係があったし、みんなが自分を理解してくれていたので、納得ができていた。

質問は、「なあなあ」の関係で部下が甘えているように思うとのことですが、ベースの関係ができているのなら、部下に対する期待や期待に応えているかをフィードバックすることによって、関係をよりよくすることができると思います。

大切なのは、私たちは仕事をして、報酬を得るために仕事をしているのであり、仲良しグループを維持するために集っているのではないということです。

もちろん、上司と部下、仲間同士の信頼関係は大切ですし、ギスギスした関係より、協力し合う関係のほうがいいに決まっています。

都合よく解釈される「心理的安全性」

しかし、優先すべきは、会社の期待通りに成果を出すということです。

数年前から、心理的安全性が話題になっています。僕は、心理学でいう心理的安全性という概念ではなく、心理的安全性というキーワードを、働く人が勝手に解釈して、都合のよいように使っているように思います。

大雑把に言えば、心理的安全性とは、組織の目標のために、社員が自由に発言できる状況のことです。

社員が何を言っても、許される場のことではありません。

社員のワガママを主張したり、無責任な発言が許されるような職場。合意した目標や、期待された成果を出すことが曖昧(なあなあ)になるような職場は望ましくありません。

信頼関係がありつつ、厳しいところは厳しく、社員が成長していく1on1を目指してください。

(本記事は、『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』に関連した書下ろし記事です)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。