【経済大国の末路】大運河で栄えた宋の「静かな崩壊」とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

経済大国・宋の「静かな崩壊」とは?

宋代は、国内産業に加え、海外貿易も活発となります。北方民族の台頭により陸上貿易路が断たれたことで、代わって海上貿易に力を注ぎます。政府が海上貿易全般を管轄した市舶司という機関が、唐代に設置された広州をはじめ、泉州、明州(現・寧波)などにも置かれ、様々な貿易品が取引されます。

なかでも宋の銅銭である宋銭は、信頼度の高い貨幣として東アジア各地に盛んに輸出され、日本もその例外ではありませんでした。重量のある宋銭の束は、船底のバラスト(船底に積む重し)としての役割もあったようです。

国内産業と海上貿易は、さらに大運河の存在によって結びつけられることになります。そもそもこの「大運河」とは、隋の2人の君主、文帝(楊堅:在位581~604)と煬帝によって建設されたもので、大部分が煬帝の治世によるものです。隋は大運河の建設により国家としての寿命を縮めましたが、大運河は後の唐・宋において重要な役割を担います。

では、その大運河の経路です。下図(図25)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

時代によって変化しますが、ここでは宋代の経路にもとづいて見ていきましょう。大運河の北の終着点は北京(厳密にはこの時点では天津までで、元の時代に北京まで延長)であり、ここは万里の長城に近い戦略上の要地でもあります。南に下って黄河と華南に続く運河(通済渠)との合流点が開封であり、ここは物流の中心として五代十国の諸王朝や北宋で首都とされます。さらに揚州で長江と合流し、これが杭州まで延び、南の終着点となります。

北方民族を「経済」で圧倒する!

ここで注目したいのが、杭州のさらに南の沿岸です。杭州の南には、福州、泉州、広州といった海上貿易(南海貿易)の要地が控えています。

ここから見えることは、海上貿易で取引された輸入品は、一旦明州(寧波)を経由して杭州に集積され、さらに大運河と黄河・長江を通じて中国全土に行き渡るという流れです。もちろん逆もまたしかりで、中国各地の物産が、これも大河や大運河を経由して華南の港市にもたらされ、ここから海外へと輸出されるのです。

まさに大運河は、中国における物流の大動脈として機能するのです。これは北宋(開封)、南宋(臨安=杭州)、元(大都=北京)、明(南京→北京)、清(盛京→北京)と、以降の王朝の首都が、いずれも大運河沿線に位置する諸都市に置かれたことからもうかがえます。

宋王朝が北方民族の圧迫に苦しんだことは事実ですが、しかし経済でこれらを圧倒したのです。毎年宋から大量の歳幣・歳賜を受け取る遼では、輸入超過の状態となります。これは、貨幣や奢侈品の量が急増することを意味し、末期の遼では天井知らずのインフレーション(物価高騰)が生じ、経済混乱に陥ることになるのです。

こうして、軍事的には及ばなかったものの、宋は経済的に遼を圧倒します。しかし、毎年の歳幣・歳賜や増加する官僚への給金などが国庫を圧迫し、北宋もまた11世紀より慢性的な財政難に悩まされます。

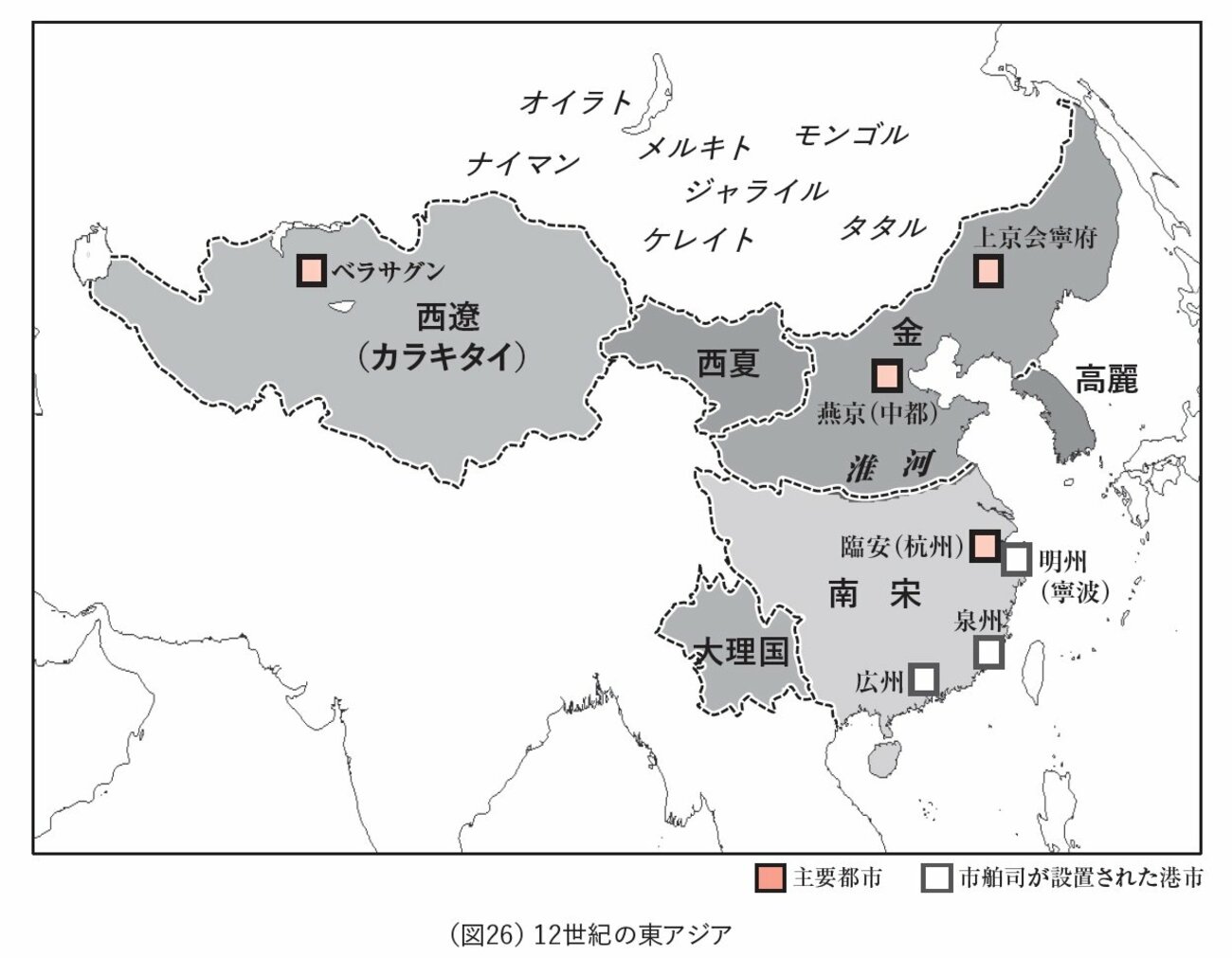

12世紀になると、遼に服従していた女真人が自立し、金という国家を建国します。これに目を付けた北宋は金と同盟を結び、遼を滅亡に追い込むことに成功します。しかし、強大化した金を警戒した宋は、遼の残党と手を結ぼうとし、この背信に怒った金は北宋を滅ぼしてしまいます。宋の皇族は華南で南宋を建国しますが、華北の一帯は金の支配下に置かれ、やはり南宋も金への貢納を余儀なくされます。下図(図26)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

ともあれ、宋代に中国はまごうことなき経済大国としての地位を確立します。その経済を支えた背景が、華南の港市と大運河による物流だったのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)