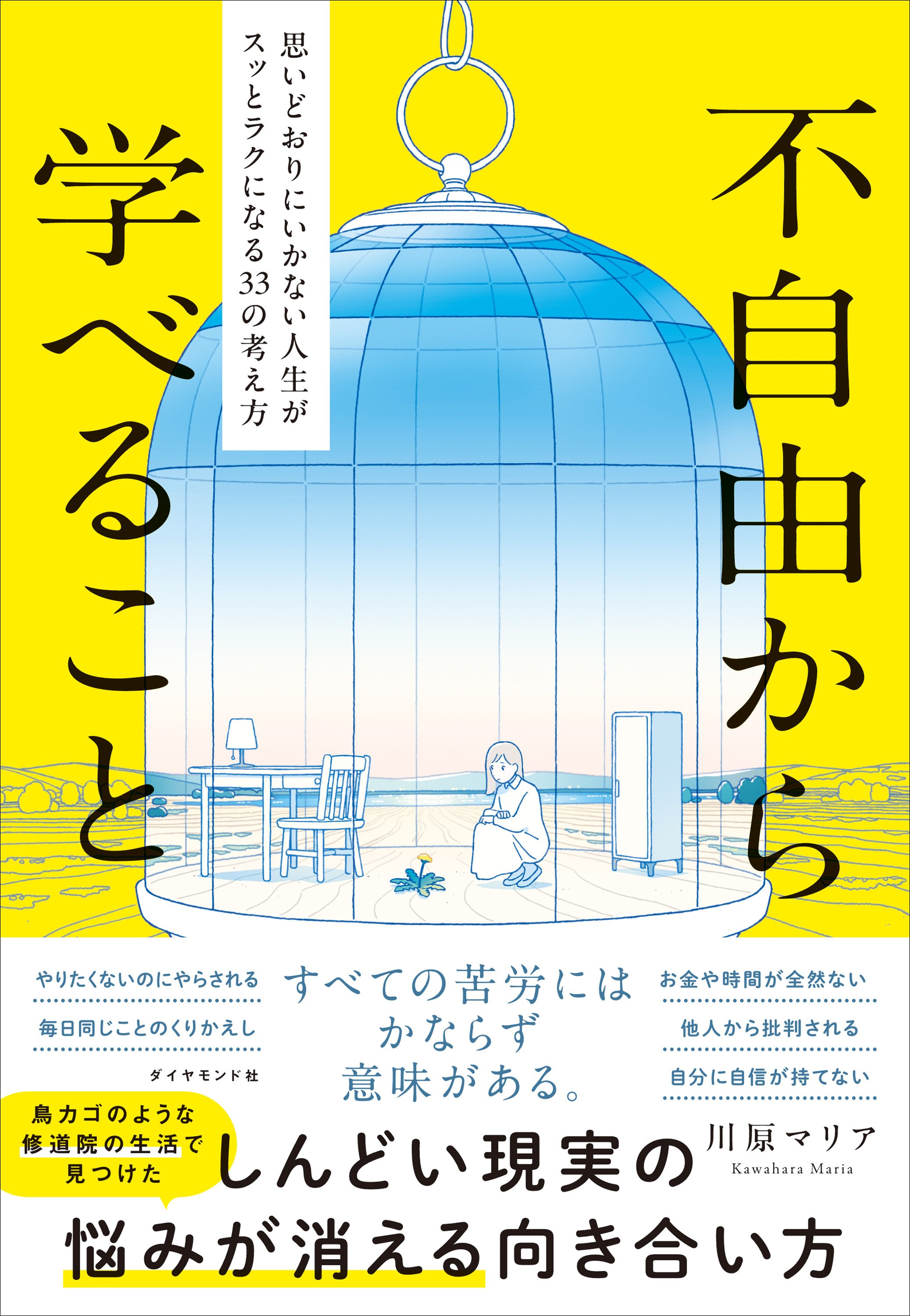

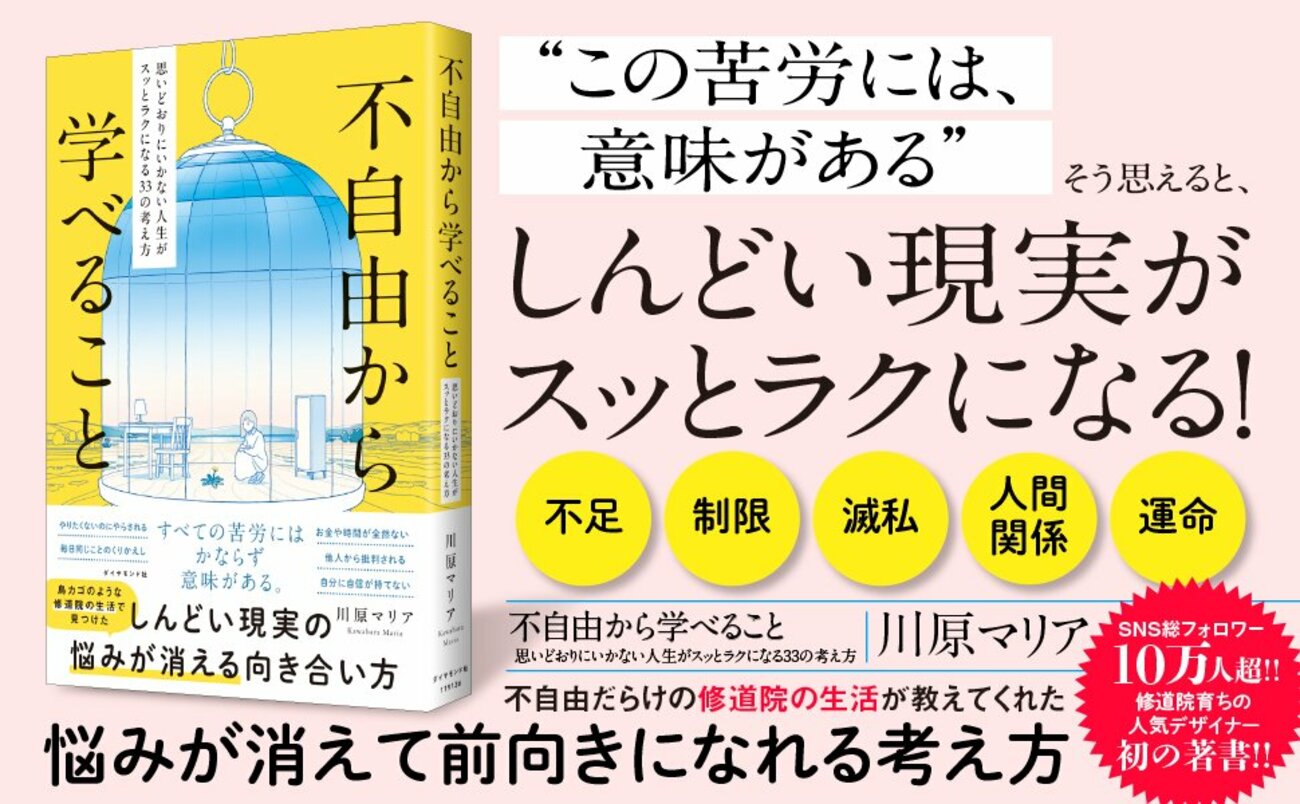

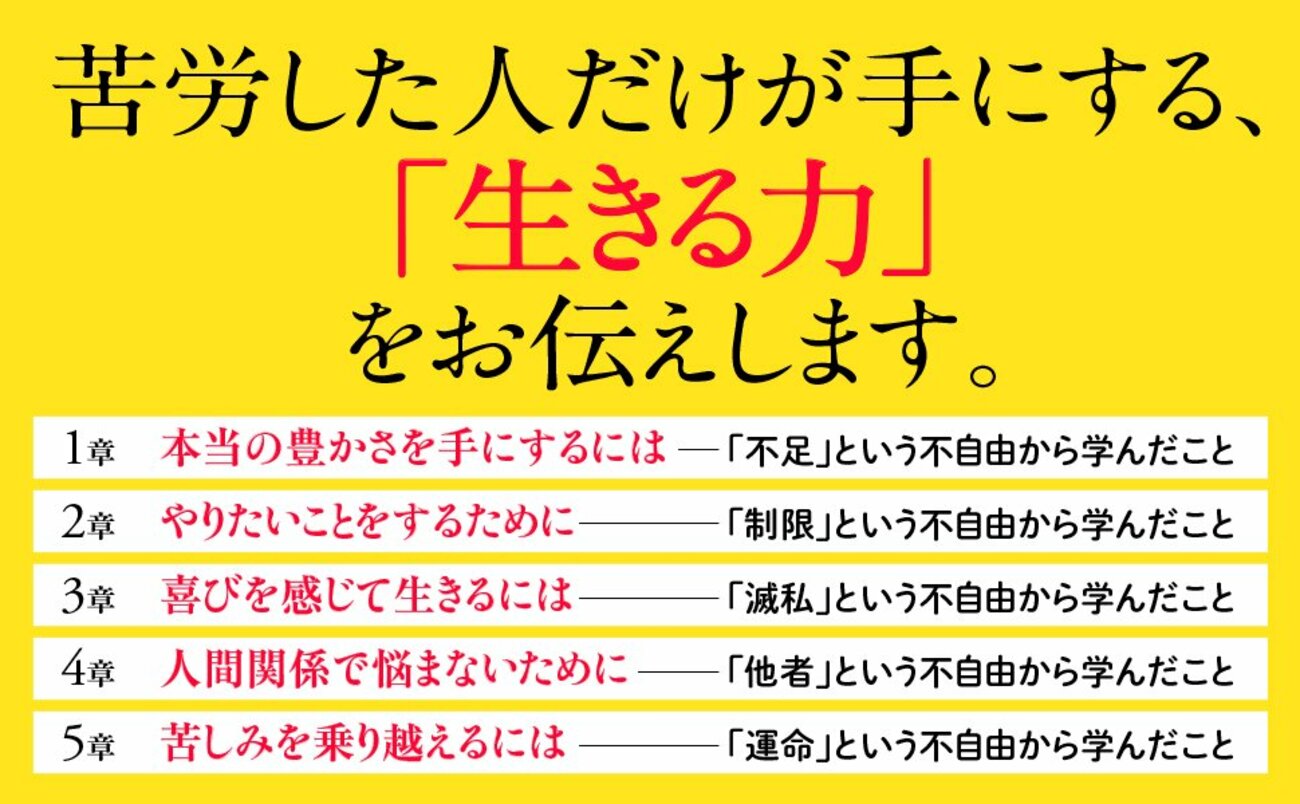

苦境や困難に直面したとき、すぐに悩んでしまう「不幸体質」の人がいる一方で、「絶対に悩まない人」もいます。そんな「悩まない人」になるための考え方を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介しています。

この記事では、本書の著者である川原マリアさんと、もともと親交があり、『感性のある人が習慣にしていること』などの著書を持つアーティストのSHOWKOさんに「不自由の楽しみ方」をテーマにお話しいただいた内容を紹介します(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「不自由を楽しむ」ことは、全人類の命題

川原マリア(以下、川原) 人生には、思い通りにいかないことが多々ありますよね。そうした“不自由さ”と、どう向き合えば楽しんでいくことができるか。これについて、お話を聞けたらと思います。

SHOWKO 「不自由の楽しみ方」というテーマをいただいたとき、これはまさに、すべての人に関わる本質的な問いだと感じました。

『感性のある人が習慣にしていること』SHOWKO(著)、272ページ、クロスメディア・パブリッシング

『感性のある人が習慣にしていること』SHOWKO(著)、272ページ、クロスメディア・パブリッシング

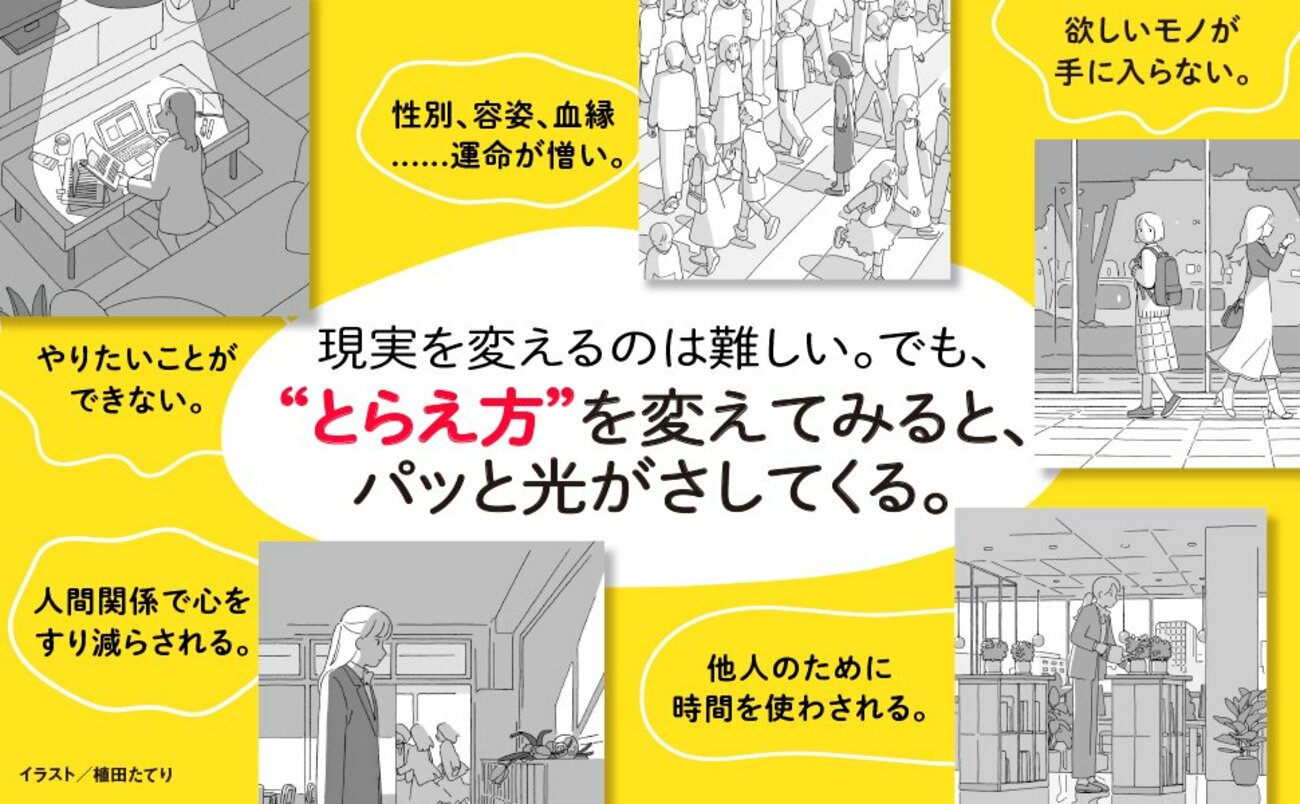

一見自由に生きているように見える人であっても、内面では他人には見えない制約や葛藤を抱えているものです。きっと誰もが、不自由さと向き合いながら、それを乗り越えようと努力しているのではないかと思います。

「どうにもならないこと」に悩んでも意味がない

川原 「隣の芝生は青い」といった感覚を抱くことは、誰しも一度はありますよね。

けれどもSHOWKOさんは、そうした思い込みや固定概念にとらわれず、「それは本当にそうなのか?」という視点を大切にして、ご自身のライフスタイルに落とし込んでいる印象があります。何か心がけていることはありますか?

SHOWKO 不自由さの中にも、「まだ自分にできること」や「自分の意志で使える時間」があるということに意識を向けるようにしていることでしょうか。

私の場合、とくに子どもが生まれてから、それを強く感じるようになりました。現在は小学生になりましたが、幼い頃は物理的にも精神的にも自由の利かない時期が長くありました。

そうした中で、「自分ではどうにもならないこと」に思い悩むのではなく、「自分が動かせる範囲」で何ができるかを考えるようになりました。

不自由な日常を「創造的」に考える

川原 単調で不自由さのある日常で、いかに創造的でいるか。これが、私たち二人の著作にも共通している視点かもしれませんね。

SHOWKO そうですよね。それに、自由は一見理想のように思えますが、じつはとても厳しい面もあると感じます。選択肢が無限にあると、人はかえって動けなくなってしまう。むしろ、ある程度の制約があるからこそ、その中でどう生きるかという意識と創造性が生まれるのだと思います。

そもそも、究極の不自由とは「寿命」ではないでしょうか。

人は誰しも、生まれた瞬間から「限りある人生」という制約を与えられています。その不自由さを嘆いていてもしかたありません。それなら、限られた人生のなかで、自由に変えられるところはどこか、どう変えていくか、それを考えた方が有意義だと思うんです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること』著者による対談記事です。書籍では「不自由な現実に悩まないための考え方」を多数紹介しています)

陶芸家。アーティスト

京都にて330年の歴史のある茶道具の窯元「真葛焼」に生まれ、茶道をはじめとした日本文化が日常にある家庭で育つ。2002年より佐賀県武雄の草場一寿氏の元で修行の後、2005年に京都に戻り、自身の工房をスタート。何度も塗り、焼き重ねることによって立体感と透明度の増す独自の技法で陶板画制作をはじめる。2009年にブランド「SIONE(シオネ)」を立ち上げ、全国で多数の企画展を開催し、2011年より海外で展開。ミラノサローネに出展後、ヨーロッパでの展示会を多数開催。その後、アジア各国にて展覧会、茶会を開催し、アートワークや器を通して日本文化を伝える。2016年には銀閣寺近くの旅館をリノベーションし、工房兼ショップをスタート。その後、2019年、京都に新しくできたアートホテルの2部屋を制作するなど、本格的にアートワークの制作に力を入れる。2025年、工藝の精神性にねざした宿「うたひ」を開業し、工藝家の新しい役割を提案している。