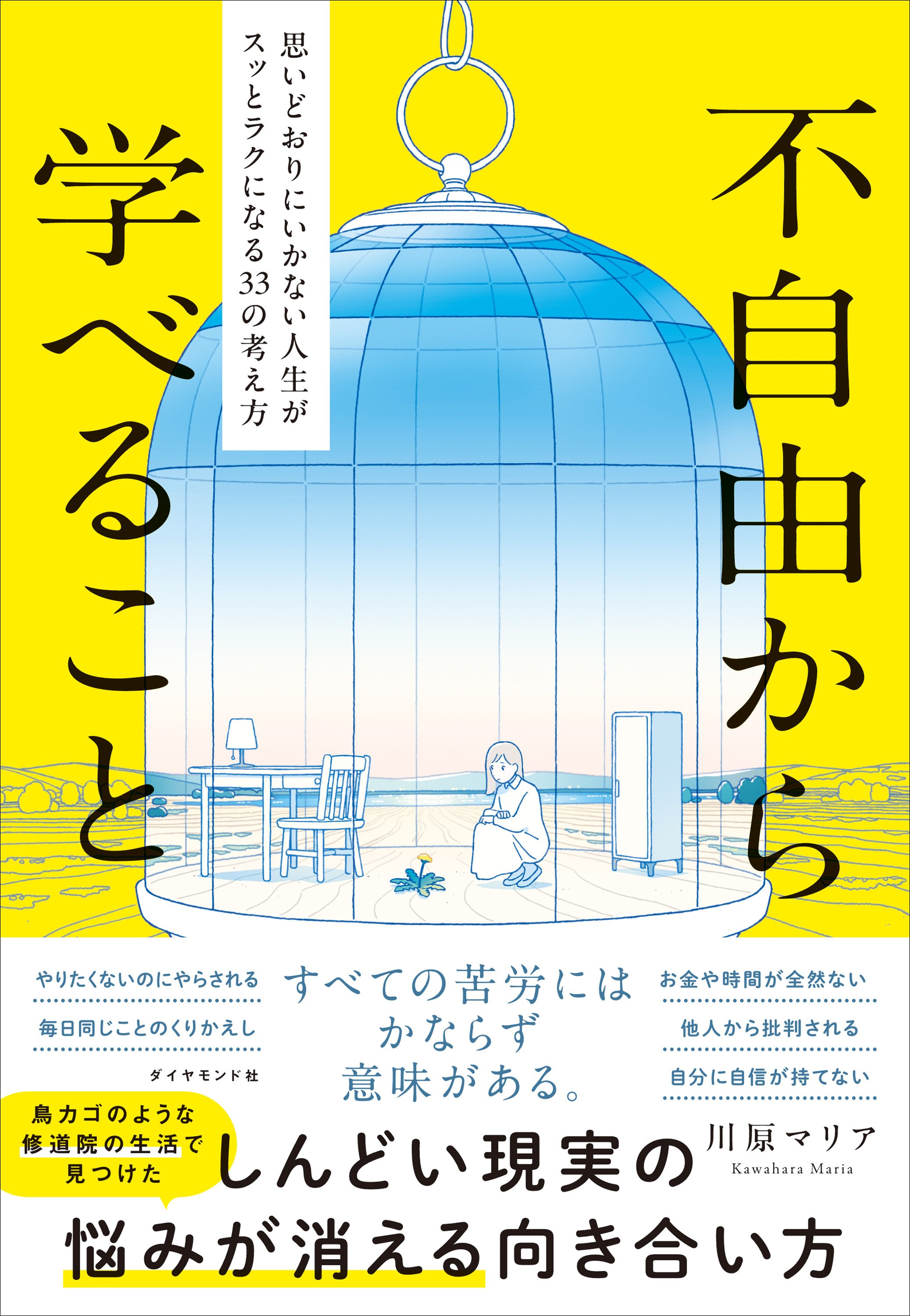

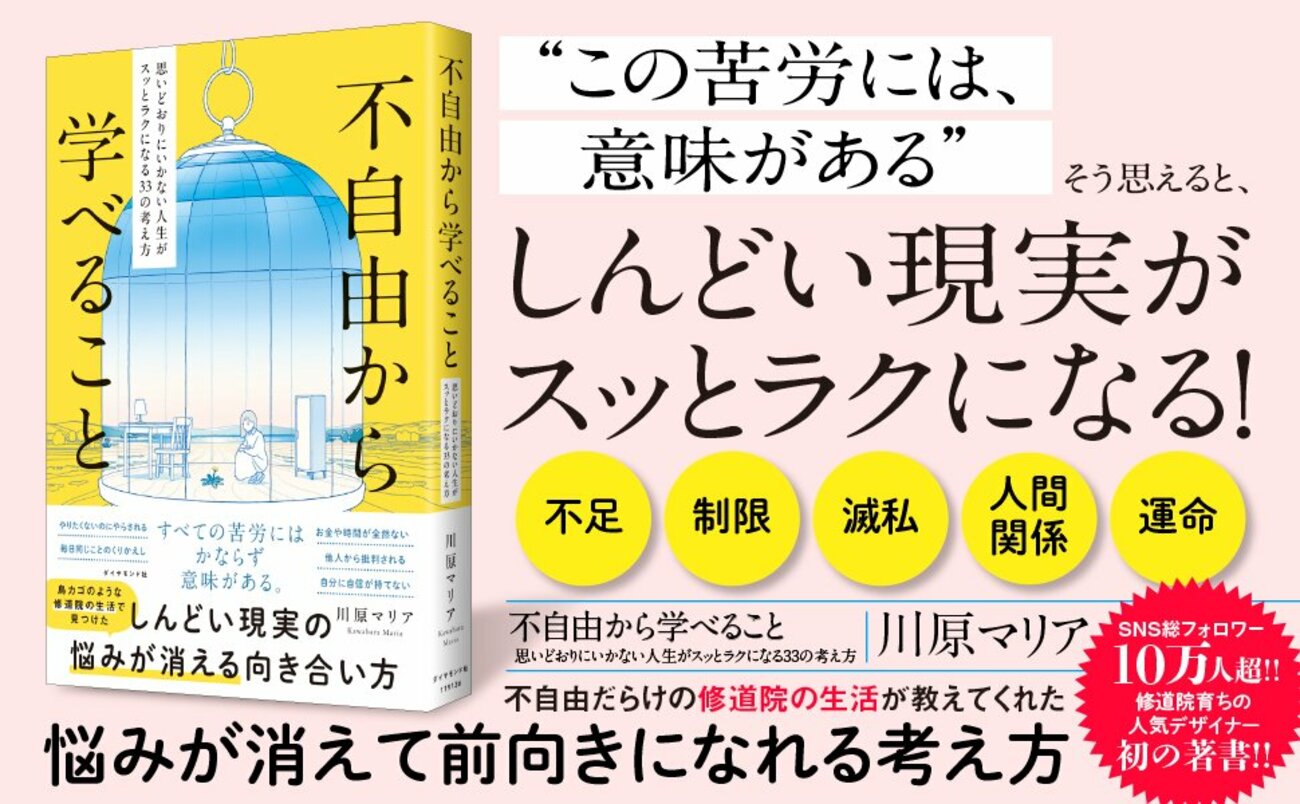

苦境や困難に直面したとき、すぐに悩んでしまう「不幸体質」の人がいる一方で、「絶対に悩まない人」もいます。そんな「悩まない人」になるための考え方を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介しています。

この記事では、本書の著者である川原マリアさんと、もともと親交があり、『感性のある人が習慣にしていること』などの著書を持つアーティストのSHOWKOさんに「不自由の楽しみ方」をテーマにお話しいただいた内容を紹介します(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「生まれながらの不自由さ」と、どう向き合うか

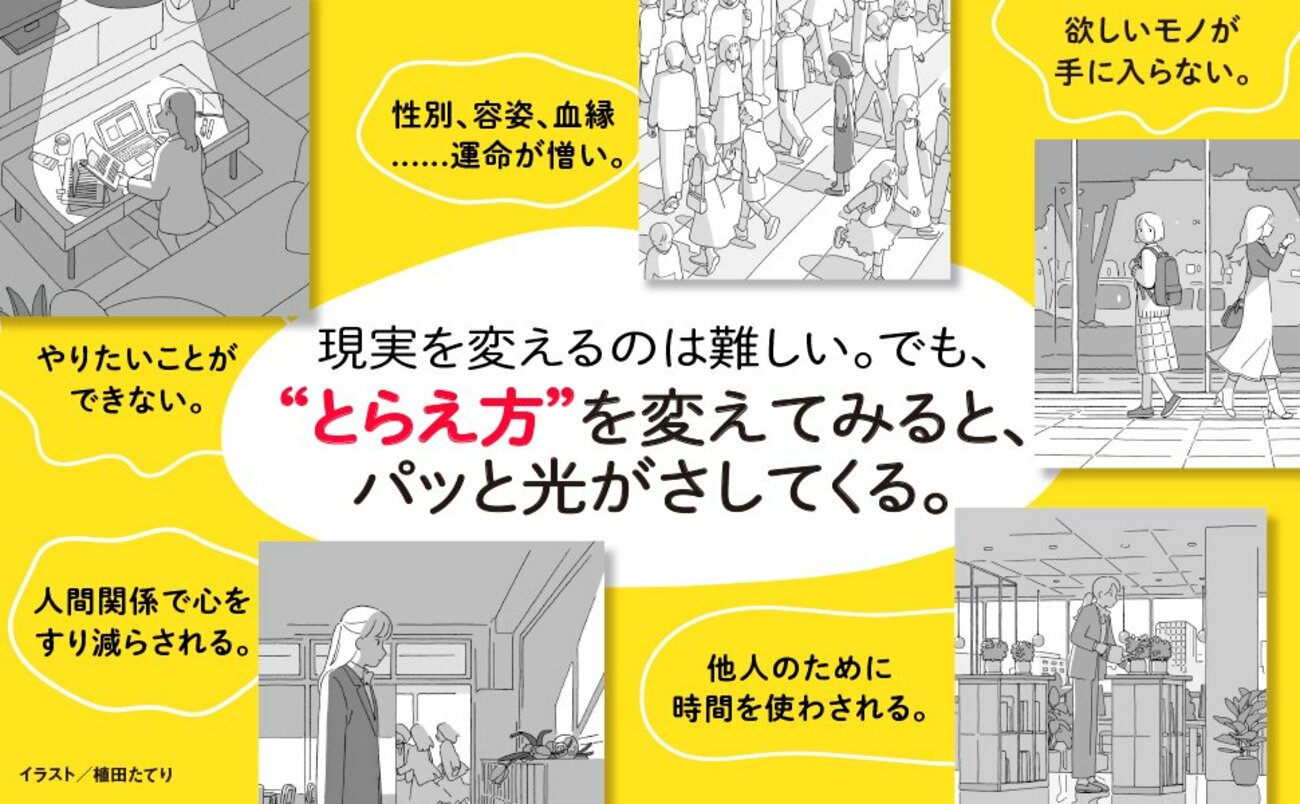

川原マリア(以下、川原) 性別や家庭環境といった現実に「生まれながらの不自由さ」を感じている人もいると思います。たとえば私の場合は、兄弟が多く、決して裕福とは言えない家庭に育ち、カトリックという信仰のもとで暮らしてきたことも、その一つでした。

SHOWKO その“不自由さ”を初めて意識したのは、いつ頃でしたか?

『感性のある人が習慣にしていること』SHOWKO(著)、272ページ、クロスメディア・パブリッシング

『感性のある人が習慣にしていること』SHOWKO(著)、272ページ、クロスメディア・パブリッシング

川原 物心がついた頃には、すでに感じていました。

たとえば、週末になると教会へ行かなくてはいけない環境の中で、「なぜ、みんながテレビでアニメを見ている時間に、私は急な坂道を登って教会へ行かなければならないのか」と、不満を感じていました。

でも、当時は「不自由だな」と思っていましたが、大人になって振り返ってみると、それらがすべて自分にとって大切な経験であり、学びだったのだと実感しています。

SHOWKO 時間や空間を変わるなどして、それまでと違う視点から現実を眺めてみると、その意味が大きく変わって見えることはありますよね。

「ルール」に馴染んだ自分が「心地よく」なってくる

川原 昨年、SHOWKOさんは得度(とくど)をして、いわゆる“出家”をされたと聞きました。その経験を通じて、日常に対する見え方や価値観に変化はありましたか?

SHOWKO 本来は3年ほどの修行を経て行うものなのですが、私は短期集中の合宿を15回ほど受けることで、同様の学びを得られるプログラムに参加しました。

驚いたのは、その合宿が、川原さんの著書『不自由から学べること』にある「修道院での生活」と非常に似ていたことです。たとえば、「布団を10秒以内に畳む」といった所作は、「まったく同じだ」と思いました(笑)。

最初は不自由に感じましたが、決まった行動を繰り返すうちに、それが自然と自分の一部になり、心地よさへと変わっていく感覚を得ました。その変化が、とても印象的でした。

川原 同じ行動をしていても、その意味は視点によって変わりますよね。

自由も不自由も、すべては「自分」しだい

川原 着物や茶道といった伝統文化も、最初はルールや所作の多さに圧倒されますが、それを自然にこなせるようになると自分自身を俯瞰する余裕ができて、むしろ落ち着きや安心感を得られるようになりますよね。

SHOWKO おっしゃる通りだと思います。まさに不自由さとは、心の在り方に大きく関わっていると思います。現実がどうであれ、自分の内面が「不自由だ」と感じている限り、本当の意味での自由は得られません。

最近、ブランド拠点のある京都・銀閣寺に、お宿を立ち上げました。日常とは異なる環境に身を置くことで、あらためて自分や人生の「見え方」が変わり、時間、能力、経験など、自分が日々どれだけのものを得ていたかに気づける。そして日常へ戻ったときに、不自由さから少し自由になれていたり、自分の役割に気づけたりする。そんな体験を提供したいと思ったからです。

川原 視点を変えること。それが、「不自由」という逃れられない現実に向き合うための、たった一つの、そして最も本質的な手立てなのかもしれませんね。

(本稿は、書籍『不自由から学べること』著者による対談記事です。書籍では「不自由な現実に悩まないための考え方」を多数紹介しています)

陶芸家。アーティスト

京都にて330年の歴史のある茶道具の窯元「真葛焼」に生まれ、茶道をはじめとした日本文化が日常にある家庭で育つ。2002年より佐賀県武雄の草場一寿氏の元で修行の後、2005年に京都に戻り、自身の工房をスタート。何度も塗り、焼き重ねることによって立体感と透明度の増す独自の技法で陶板画制作をはじめる。2009年にブランド「SIONE(シオネ)」を立ち上げ、全国で多数の企画展を開催し、2011年より海外で展開。ミラノサローネに出展後、ヨーロッパでの展示会を多数開催。その後、アジア各国にて展覧会、茶会を開催し、アートワークや器を通して日本文化を伝える。2016年には銀閣寺近くの旅館をリノベーションし、工房兼ショップをスタート。その後、2019年、京都に新しくできたアートホテルの2部屋を制作するなど、本格的にアートワークの制作に力を入れる。2025年、工藝の精神性にねざした宿「うたひ」を開業し、工藝家の新しい役割を提案している。