未来は言葉によって変えることができる。まだコンピューターが「巨大な機械」だった時代に「パーソナル・コンピューター」という言葉を発明して、今日のタブレットまで見通したアラン・ケイ。それを美しく具現化したジョブズ。理想的な未来をつくるための発想革新とは何か?

デジタル世紀を生んだ言葉

連載第2回でディズニーランドで使われている魔法の言葉を紹介しましたが、ディズニーランドにだって、自分を俳優だと信じて演技をするようにゲストをもてなす、そんな特異な人材が最初から存在したわけではありません。キャスト、オンステージという言葉がまず生まれ、その言葉に合わせるように採用や教育が整えられました。

そしてまた、キャストになる従業員たちも、キャストという言葉に相応しくあるために努力を重ねたことでしょう。キャストという言葉は、働く人のOSやメガネとなって一挙一動に影響を与えていったのです。

ここで注目しておきたいのは、言葉に合わせて現実が変わったということです。この点は言葉と未来の関係を考える上で非常に示唆的です。まだ誰も見ていない、実体のない理想の未来。それを言葉にすることで、現実を理想に引き寄せていくことができる。こうした考えにさらなる確信を与えてくれるのが、アラン・ケイです。

かつてコンピューターは巨大な機械でした。運用には莫大な予算がかかり、大勢の人員を必要としました。ちょっとした変更のたびに、専門家が複雑な操作をしなければいけなかったのです。

彼ら専門家の多くは、21世紀以降のコンピューターは、何十倍も性能を持つことを予想していました。しかし、その姿がいつまでも「莫大な予算のかかる巨大な機械」のままであることは、疑いもしませんでした。

SF作家も、未来のコンピューターは宇宙船くらい動かせるだろうと想像していましたが、コンピューターが小さくなって膝の上に載ってしまうなんていう未来は思いつきませんでした。

そんな当時の常識的なビジョンを打ち壊し、新たなビジョンを提案したのが、当時PARCという組織に在籍していたアラン・ケイです。

PARCとは印刷機器を扱うゼロックスによって、ペーパーレスオフィスに対処するために設立された研究所。研究者たちの使命は、来るべき電子オフィスへ至る未来をゼロックスに示すことでした。

その場所で、アラン・ケイは「パーソナル・コンピューター」という言葉と考え方を提案します。コンピューターを大きな組織のためのものではなく、個人のメディアとして捉え、コンピューターがこれから向かうべき道筋を世界中に発信したのです。

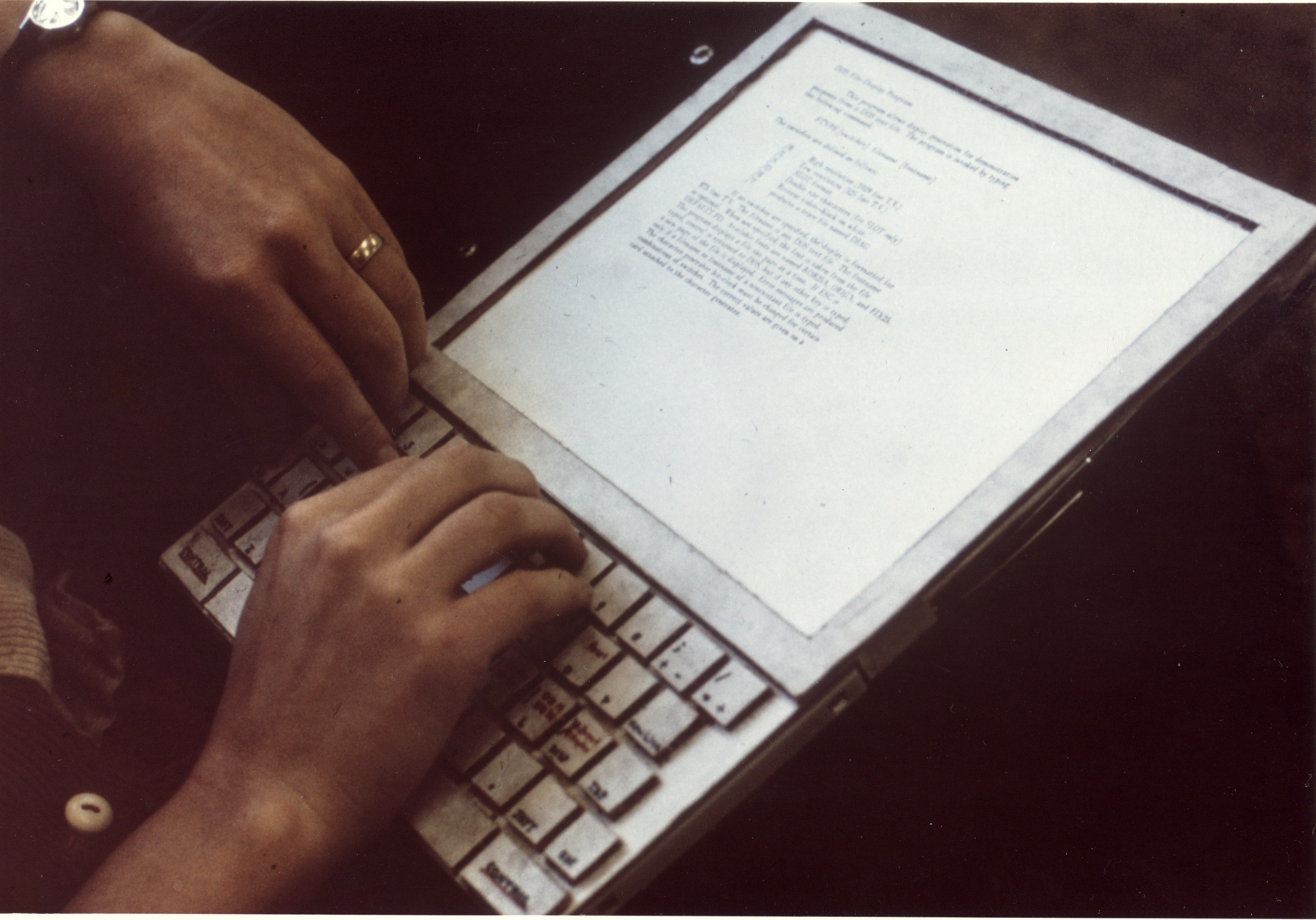

彼が考えた未来のパーソナル・コンピューターの理想型には、「ダイナブック(Dynabook)」という名が与えられました。1977年に発表された「パーソナル・ダイナミック・メディア」という論文には、ダイナブックについて、こう記されています。

「形も大きさもノートと同じポータブルな入れ物に収まる、独立式の情報操作機械があるとしよう。この機械は人間の視覚、聴覚にまさる機能をもち、何千ページもの参考資料、詩、手紙、レシピ、記録、絵、アニメーション、楽譜、音の波形、動的なシミュレーションなどをはじめ、記憶させ、変更したいものすべてを収め、あとでとり出せる能力があるものと仮定する」(Alan Curtis Kay 著/鶴岡雄二訳『アラン・ケイ』アスキー)

このビジョンとともにつくられたモックアップは、現在でも十分に衝撃的です。

Photo courtesy of PARC, a Xerox company

Photo courtesy of PARC, a Xerox company

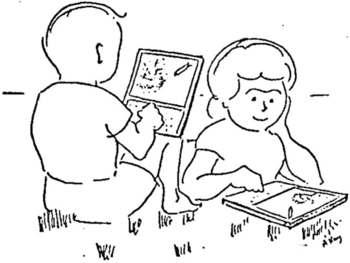

Alan Kay, A Personal Computer for Children of All Ages [picture of two kids sitting in the grass with Dynabooks] (C)Alan Kay

Alan Kay, A Personal Computer for Children of All Ages [picture of two kids sitting in the grass with Dynabooks] (C)Alan Kay

長方形をした一枚のディスプレイ。そのカタチは、パソコンを飛び越えてタブレット端末のようです。新聞を超える解像度を持ち、ハイファイ並みの音質があり、価格は1000ドルを切る。アラン・ケイは、そう説明しました。まるで、お店に並ぶのを待つ新商品について語っているかのようです。

さらに彼は、ダイナブックを今後、人がどのように使っていくかをかなり具体的に想像しています。

ビジネスマンは将来の動向を見ながら意思決定し、また連絡し合うツールになる。家庭では、家計簿やレシピ代わりになる。医師は全記録を持ち歩き、建築家は設計のシミュレーションを行い、作曲家は作曲しながら同時に聞くことができる。

そして子どもたちは、読み書きするように映像やゲームを楽しみながら学ぶようになる。まさに、今日の私たちの姿ではないでしょうか。