その他産業(16) サブカテゴリ

第5回

日本的文化の1つである「ふとん」は、打ち直しすれば何十年も使える“環境配慮型製品”です。日本の伝統的なモノづくりは、質の良さだけでなくモノへの愛着を生み、結果として長く使われることに繋がるのです。

第23回

新宿新都心に世界最大の地域冷暖房センターがあるのをご存知でしょうか?昨年12月、上海政府視察団を連れてそのセンターを視察したところ、世界最高レベルの「省エネ技術」に視察団も思わずため息をついていました。

第77回

またぞろトヨタ系ディーラー大統合の噂が広がっている。新型「プリウス」も全系列店で扱うことが決まっており「統合への第一歩」という指摘も。背景に未曾有の金融危機があるだけに真実味を帯びるが…。

第59回

テクノアルファは、半導体製造装置や電子材料などの商品を顧客のニーズに応じて加工し、販売している。「モノを右から左に流すのではなく、付加価値をつけていくことが強みだ」と松村社長は胸を張る。

第53回

2009年の日経平均は、「前半高・後半安」を想定しているが、依然不安定な地合いが続くだろう。特に金属事業の落ち込みなどにより、非鉄業界の株価は日経平均以上に下落している。割安感はあるが、様子見が無難だ。

第58回

不況に襲われ、売り上げ激減が続くデジタル製品だが、今年のトレンドはいったいどうなるのか? 失速が予想されるPCや「死に体」のデジカメ、携帯に対して、液晶テレビやブルーレイは需要増と、明暗が分かれそうだ。

第52回

08年は未曾有の暴落に見舞われた株式市場だが、新年以降に注目すべき業界は少なくない。追い風が多いのに「割安」な道路業界はその1つだ。特に、小さな工事を積み上げてシュア上昇中の前田道路に注目している。

第20回

5万円という低価格が受け、驚異的な成長を遂げたミニノートPC市場は、ここにきて一気に3万円台の攻防に突入した。低価格を武器に海外メーカーが勢力を伸ばす一方で、日本メーカーは、苦戦を強いられている。

第4回

「途上国への技術導入」と聞くと、先進国の一方向的支援というイメージがあります。しかし先進国に頼りきるだけでは、途上国は持続的な幸せを得ることはできません。彼らの自立を前提とした新しい支援が必要です。

第57回

通信販売の支払い方法として定着している「代金引き換え決済(代引き)」の規制導入をめぐり、金融庁と関係業界が対立を深めている。宅配業者のみならず、通販業界、百貨店業界も「絶対反対」の大合唱。なぜこんなにも意見が対立し、こじれてしまったのか。原因を探ると、金融庁は3つの大きなミスを犯していたことがわかった。それは、規制の前提となる為替取引の定義の議論を深めなかったこと、規制が必要であるとしながらも、規制対象の実態を金融庁がじつは深く把握していないこと、そして消費者の声を十分に吸い上げなかったことだ。明確な消費者メリットがなければ「迷惑な規制強化」以外の何物でもないこの「代金引き換え決済」の規制導入の問題点を、徹底リポートする。

第51回

改正貸金業規制法により、いよいよ2010年までに総量規制が導入される。年収等の3分の1を超える貸付が原則禁止されるのだ。これにより、急速に貸付残高が縮小するのではないかと予想されているため、「業界3位以内が生き残りの条件になる」と思われる。株式市場はこの生き残りゲームを冷静に織り込み始めており、同じ業界内でも武富士は前年末と比較すると70%程度株価が下落しているのに対し、アコムとプロミスは減収にもかかわらず買われている。どうやら、市場は彼らを「生き残り組」と判断しているようだ。両者共に都銀グループ傘下であり、資金調達の安定度など安心感が大きいのだろう。銀行との保証ビジネスなど、新たな収益源を探る動きは注目できる。

第247回

バフェットも出資する中国メーカーが、プラグインハイブリッド車世界初販売の快挙

中国の自動車メーカーBYDオートが12月、プラグインハイブリッド車(PHEV)の販売を開始した。PHEVの実用化は世界初の快挙。同社の親会社にはあのバフェット氏も出資しており、技術力は侮れない。

第2部

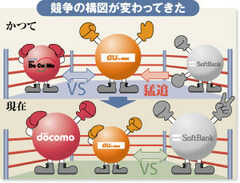

日本の携帯産業は、独自の進化を遂げる“ガラパゴス化”に陥っている。業界全体で端末代金と通信料金を分離する「割賦販売方式」が定着したと思いきや、「一括」という名の投げ売り合戦が始まっているのだ。

第70回

コジマの減収減益止まらず改革遅れ、悪循環の危機

上期には北京オリンピックという“特需”があったにもかかわらず、コジマは今期も減収で営業赤字だ。家電量販店が陥る悪循環を断ち切るべく改革を進めていたが、スピードも着手も遅く、立て直しには時間がかかる。

第31回

前回紹介したジョン・ローのことを「12世紀の商事企業家」とシュンペーターは書いている。12世紀のヴェネツィアに企業家がいたのだろうか。海洋貿易国家として繁栄した12世紀のヴェネツィアについて見ていこう。

第3回

これからは省エネだけでなく「創エネ」の時代。例えば北海道のあるNPO法人は、「市民」を巻き込んだ自然エネルギー事業で成功しています。3000人以上の市民が出資。その金額は20億円近くにのぼります。その資金をもとに作られた風車が全国で11基も稼動しているのです。しかも出資配当もしっかりなされています。しかし彼らの本当の狙いは、「風車の普及」ではありません。「自然エネルギーの普及」――本当の狙いは、実はここにあるのです。

第69回

石油元売り業界の再編加速へ新日石・新日鉱経営統合の深層

新日本石油と新日鉱ホールディングスが、来年10月をメドに経営統合すると発表し、国内では断トツのシェアを持つ企業が誕生する。今回の経営統合が他の石油元売り会社の再編を促すのは必至だ。

第49回

世界を代表する日本の自動車業界の株価が変調だ。業界首位のトヨタ自動車も、2007年2月高値8350円から2008年11月には2840円まで66%も売り込まれた。株価は何を織り込み始めたのだろうか。

第13回

GMは9月24日に創立100周年を祝った。アメリカで始まった産業革命の象徴に自動車産業がある。その歴史を体現してきたGMが倒産することになれば、アメリカ自動車業界の歴史は第二幕に進むことになる。

第48回

ビール業界の第3四半期累計の決算を見ると、各社とも販売費用の削減と値上げ効果により、原材料費の上昇とビールの数量減を相殺している。特に、M&Aを着実に推し進めているキリンホールディングスが注目である。